朋友群里的“点赞互助”早已不是新鲜事——一句“求赞”能换来群友的集体响应,朋友圈的动态下总能看到整齐的“小红心”。这种看似热闹的互动,正在悄然重塑我们的社交生态:当点赞成为朋友间默认的“社交礼仪”,我们是否在用数字的温暖,替代真实的连接?

真实社交连接的核心,从来不是互动的数量,而是情感的深度。心理学中的“社会渗透理论”指出,人际关系的深化需要从表层信息(如日常琐事)向深层信息(如内心感受)的渐进式分享。但在朋友群的刷赞场景中,我们往往停留在“点赞即关注”的表层:一张旅游照片,一句“真好看”的评论,一个赞的表情符号,这些互动看似完成了社交任务,却省略了“为什么好看”“当时的心情如何”的追问与回应。久而久之,朋友间的交流变成了“点赞打卡”的形式主义——我们习惯了用符号传递“我看到了”,却忘记了用语言表达“我在乎”。

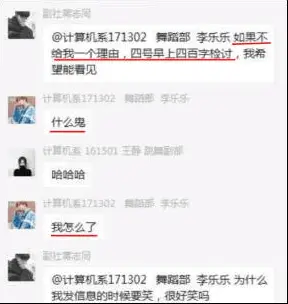

刷赞行为的背后,往往隐藏着社交压力与隐性期待。在“点赞文化”盛行的社交圈里,不点赞可能被解读为“冷漠”或“关系疏远”,于是为了维持“朋友人设”,许多人不得不陷入“点赞互惠”的循环:今天你给我十个赞,明天我还你二十个,互动数据成了衡量关系亲疏的标尺。这种“社交货币”的交换,让朋友群逐渐演变成“点赞交易所”——我们用廉价的数字符号,兑换着“关系良好”的虚假安全感。当社交连接被量化为点赞数,情感的真实性便让位于数据的表演性:我们更在意动态下赞的数量,而非谁真正读懂了文字背后的情绪。

技术平台的设计逻辑,进一步加剧了这种互动的异化。社交媒体的算法偏爱高互动内容,点赞、评论、转发是提升曝光率的关键,这无形中鼓励用户将“获取点赞”作为社交的主要目标。朋友群里的刷赞行为,本质上是对算法逻辑的适应——为了不被信息流淹没,我们不得不参与这场“点赞竞赛”。但算法的“效率至上”原则,与人际关系的“情感至上”本质存在天然矛盾:前者追求快速、批量、可量化的互动,后者需要缓慢、个体、不可复制的共鸣。当我们在朋友群里刷赞时,或许正在用技术工具的便捷,牺牲了人际关系的温度。

值得注意的是,刷赞行为并非全然负面,它对维持弱连接具有一定的积极作用。社会学家马克·格兰诺维特提出“弱连接理论”,指出那些不常联系但保持互动的朋友,往往能带来新的信息与机会。朋友群里的点赞,正是维持弱连接的“低成本润滑剂”——它让毕业多年的老同学、许久未见的旧友,至少在数字空间保持着“存在感”。然而,问题在于当弱连接的“点赞互动”取代了强连接的“深度交流”,社交网络的平衡就会被打破。我们可能花十分钟给二十个群友点赞,却没时间给一个知心朋友打个电话;我们熟悉每个朋友的动态更新,却不知道谁最近正经历低谷。这种“点赞的繁荣”背后,可能是真实社交的荒漠。

回归真实社交连接的关键,在于重建互动的“情感浓度”。朋友群里的互动,不必非此即彼——既不需要为了“真实”而拒绝点赞,也不必为了“便利”而止步于点赞。我们可以尝试用“有温度的互动”替代“无意义的刷赞”:看到朋友分享工作压力的动态,与其点赞,不如回复“最近是不是很累?需要聊聊吗”;发现群友晒娃的照片,与其批量点赞,不如评论“宝宝的小眼睛真像你,记得分享点育儿趣事”。这些具体的、个性化的回应,才是社交连接的本质——它让我们从“点赞的旁观者”变成“故事的参与者”,从“数据的接收者”变成“情感的共鸣者”。

在数字社交时代,朋友群刷赞行为本身不是敌人,真正的挑战在于我们是否愿意在便捷的互动之外,保留“笨拙”的真诚。当“已读”成为礼貌,“点赞”成为义务,我们更需要主动打破这种形式化的循环:给朋友发一条“突然想起你”的消息,而不是等待对方动态出现才点赞;在群里发起一个“最近最开心的事”的讨论,而不是只对点赞数量耿耿于怀。毕竟,社交连接的意义,从来不是朋友圈里整齐的赞,而是深夜里一句“我懂你”的回应。