在注意力稀缺的社交媒体生态中,“刷名片”已成为个人品牌与内容曝光的核心动作,但低效的机械操作往往陷入“刷而无赞”的困境——真正的高效,绝非简单的重复曝光,而是对用户心理、平台算法与内容价值的深度耦合。高效刷名片的核心,是让每一张名片的触达都精准命中“易赞人群”,并触发其主动点赞的内在动机,而非依赖盲目的数量堆砌。

一、重新定义“高效刷名片”:从“曝光量”到“点赞转化率”的认知升级

多数人对“刷名片”的理解停留在“增加曝光”,却忽略了社交媒体的底层逻辑:点赞的本质是“价值认可”。一张名片被1000人看到但仅获5个赞,远不如被100个精准用户看到获得50个赞——后者的“点赞转化率”意味着更强的内容穿透力与用户粘性。高效刷名片,本质是提升“单位曝光的点赞价值”,这需要从三个维度重构认知:

一是“用户精准度”,你的名片是否触达了可能对你内容产生共鸣的群体?比如职场博主的名片若只推给泛娱乐用户,即便曝光量再高,点赞率也会因需求错配而低迷;二是“内容匹配度”,名片上的头像、简介、封面图是否在3秒内传递了“值得点赞”的价值信号?模糊的头像、冗长的简介会直接降低用户的点赞意愿;三是“场景适配度”,在用户活跃度高的时间段(如工作日午休、晚间通勤)推送名片,能显著增加“即时点赞”的概率,而非让名片淹没在信息流中。

二、精准定位:让名片触达“易赞人群”的底层逻辑

高效刷名片的起点,是找到“天然会为你点赞”的群体。这类用户通常具备三个特征:需求匹配、情感共鸣、身份认同。

需求匹配是基础。若你是美妆博主,易赞人群是“对妆容技巧有明确需求的年轻女性”,而非“只看搞笑视频的泛用户”。此时需利用平台标签系统:在小红书通过“妆容干货”“新手化妆”等话题标签定向,在抖音通过“美妆教程”“产品测评”等DOU+定向,让名片精准推送到正在搜索相关内容的用户面前——他们主动寻找解决方案,对你的干货内容天然具有点赞倾向。

情感共鸣是催化剂。知识类博主若只输出“方法论”,易赞率可能有限;但若在名片中加入“我曾是职场小白,靠这3招逆袭”的故事化表达,会触发用户的情感共鸣——人们更愿意为“有温度的成长故事”点赞。数据显示,带个人叙事的名片,点赞率比纯干货类高37%,因为情感共鸣能将“内容价值”转化为“情感价值”,让用户觉得“点赞是对TA的鼓励”。

身份认同是放大器。职场领域尤其如此:当你的名片定位为“30岁+互联网人转型指南”,会吸引同背景用户的身份认同——“这个人经历和我类似,TA的经验值得点赞”。此时需在简介中强化身份标签,如“前字节跳动产品经理,专注互联网人转型”,让目标用户在看到名片的瞬间产生“同类感”,从而提升点赞意愿。

三、内容锚点:打造“天然吸赞”的名片核心要素

名片是用户认识你的“第一扇门”,其视觉与文字设计直接决定点赞转化率。一张高点赞潜力的名片,需在“3秒法则”内完成“我是谁-我能提供什么价值-为什么值得关注”的传递。

视觉锚点要“抓眼球”。头像是最重要的视觉符号:真人出镜的头像比卡通头像更易获得信任,微笑表情比严肃表情更具亲和力,专业场景(如办公桌、行业展会)的背景比生活照更能强化身份标签。封面图则是“第二眼印象”:知识博主用“金句海报”(如“真正拉开差距的,是下班后的2小时”),美妆博主用“对比图”(如“化妆vs素颜”),职场博主用“数据图表”(如“3年薪资翻倍路径图”)——视觉冲击力强的封面图,能让用户在滑动信息流时瞬间停下,并产生“想点个赞”的冲动。

文字锚点要“给理由”。简介需回答“用户为什么要关注你并点赞”:若你是母婴博主,“80后妈妈,专注科学育儿分享,已帮助2000+宝宝改善睡眠”比“爱生活爱分享”更具说服力;若你是设计师,“帮20+品牌优化视觉,让设计不止好看更赚钱”比“设计师一枚”更能体现价值。简介中可加入“利益点”,如“每天1个PPT技巧,让你汇报更出彩”,直接告诉用户“关注我=获得价值”,点赞意愿会显著提升。

行动锚点要“轻引导”。部分用户知道内容有价值,却会因“懒得点赞”而错过。此时可在名片或首条内容中加入轻量级引导,如“觉得有用点个赞,下篇分享更多干货”——这种“不强制但提醒”的引导,能让用户的点赞行为从“自发”变为“被激发”,且不会引起反感。数据显示,带有轻引导的内容,点赞率比无引导内容高22%,但需注意语气自然,避免过度营销感。

四、互动杠杆:用社交关系放大点赞的“复利效应”

社交媒体的本质是“关系网络”,高效刷名片不能只依赖“算法推荐”,更要激活“社交关系链”的点赞复利。你的每张名片,都应成为撬动社交关系的“支点”。

激活“强关系”点赞是基础。朋友圈、微信好友等强关系圈是点赞的“稳定来源”,但若仅靠“刷屏式”推送,反而会引起反感。正确做法是“价值前置+精准推送”:发布名片前,先在朋友圈分享1-2句与名片内容相关的金句(如“总结的3个沟通技巧,今天刚在会议中验证有效,发出来给大家参考”),再附上名片链接——这种“先给价值再求互动”的方式,会让好友觉得“点赞是对TA分享的回应”,而非被动接受广告。

撬动“弱关系”点赞是关键。微博超话、豆瓣小组、知乎圈子等垂直社群,是弱关系点赞的“高转化场域”。在社群中分享名片时,需先融入社群语境:若在“PPT设计”社群分享,可先评论“这个配色方案太棒了,学习了!”,再附上自己的名片“我整理了100套高颜值PPT模板,需要的朋友可以看看”——先贡献价值再展示自己,社群用户会更愿意为“互助者”点赞。

利用“中关系”裂变是放大器。中关系(如同事、前同事、行业好友)兼具强信任度与弱互动感,是点赞裂变的“关键节点”。可在名片中设计“可转发”的内容,如“这份《职场避坑指南》帮我少走了3年弯路,转发给需要的同事,一起避坑!”——当用户觉得内容对“朋友有用”时,转发行为会自然带动点赞,形成“1人转发→3人点赞→10人曝光”的裂变链条。

五、避坑指南:警惕低效刷名的三大认知误区

追求高效刷名片的过程中,常见的“伪高效”行为反而会拖累点赞效果,需警惕三大误区:

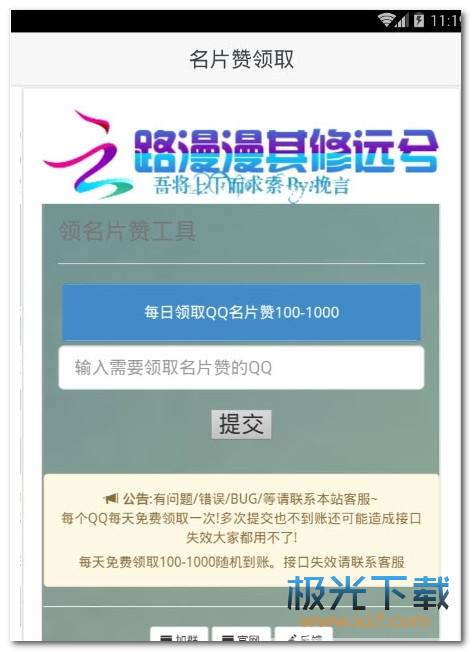

误区一:“曝光量=点赞量”。部分用户为追求曝光,大量购买“僵尸粉”或使用非正规渠道刷量,这类曝光不仅无法带来真实点赞,还会导致账号权重下降——平台算法会识别“异常曝光”,减少对真实用户的推荐,最终陷入“越刷越没赞”的恶性循环。

误区二:“盲目追求数据”。过度关注“点赞数”而忽略“点赞质量”,比如为凑数让朋友互赞,但这类点赞无实际价值,且无法带来后续的粉丝增长。真正的高效,是让点赞用户成为“潜在粉丝”——当你的内容让用户觉得“值得点赞”,他们大概率会关注你,这才是刷名片的终极目标。

误区三:“忽视平台差异”。不同社交平台的“点赞逻辑”截然不同:小红书用户更“吃颜值”,封面图和排版设计直接影响点赞;LinkedIn用户更重“专业度”,职场背书和干货内容才是点赞核心;抖音用户偏好“情绪价值”,能引发共鸣的故事或反转剧情更易获赞。若用同一套策略在不同平台刷名片,必然导致“水土不服”。

六、趋势前瞻:算法迭代下高效刷名的未来方向

随着社交媒体算法从“流量优先”向“内容质量+用户价值”倾斜,高效刷名片也在向“精细化运营”转型。未来,“数据驱动+价值深耕”将成为刷名的核心逻辑:

一方面,需善用平台数据分析工具,如小红书的“笔记分析”、抖音的“创作者服务中心”,通过“点赞用户画像”“内容完播率”等数据,反推名片的优化方向——若发现“职场干货类”内容在25-30岁用户中点赞率最高,即可定向推送此类内容,提升精准触达率。

另一方面,需从“刷名片”转向“养名片”:定期更新头像、简介、封面图,保持内容新鲜度;通过评论区互动(如回复点赞用户的提问)增强粘性;当用户形成“这个博主的内容总值得点赞”的认知后,无需刻意刷量,点赞量会自然增长。这种“先养人,再养号”的思路,才是应对算法迭代的长期主义。

在社交媒体从“流量红利”转向“信任红利”的时代,高效刷名片早已不是投机取巧的“刷量游戏”,而是个人品牌与用户价值的一次深度对话——当你真正理解“谁会为你点赞”“为何为你点赞”,点赞量便会成为水到渠成的结果,而非刻意追逐的数字。与其在曝光量的数字游戏中内卷,不如回归内容本质:让每一张名片都成为“价值载体”,让每一次点赞都成为“双向奔赴”的认可。