在社交媒体上,让他人刷点赞的行为已成为一种普遍现象,无论是个人用户追求虚荣心的满足,还是商家为提升产品影响力,都可能导致这种操作的出现。然而,这种行为是否触及法律红线,一直是公众和行业关注的焦点。从法律视角审视,在社交媒体上让他人刷点赞的行为并非简单的“道德瑕疵”,其违法性需结合行为目的、手段规模及社会危害性综合判断,尤其在商业场景中,这种行为可能直接违反我国多项法律法规。

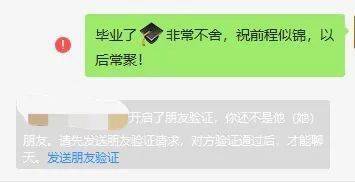

首先需要明确“刷点赞”的具体形式。从操作模式看,可分为两类:一是用户主动向亲友、粉丝提出请求,通过人情互动获取点赞;二是通过技术手段或第三方服务,批量购买虚假点赞,如利用机器人账号、水军群组等伪造流量。前者属于社交范畴内的正常互助,法律难以干预;而后者则涉及数据造假,破坏了平台规则和社会信任基础,具备违法的可能性。我国《网络安全法》明确规定,任何个人和组织不得从事干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动,而批量刷点赞本质上是伪造社交数据,干扰了平台基于真实用户行为的内容推荐机制,已涉嫌违反该法第12条关于“不得危害网络安全”的原则性规定。

在商业领域,刷点赞的违法性更为显著。商家若通过刷量手段提升产品点赞量、制造虚假热度,可能触犯《反不正当竞争法》。该法第8条禁止经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。点赞量作为用户评价的重要参考,直接关系到消费者的选择判断,虚假点赞本质上属于“虚假或者引人误解的商业宣传”。例如,某电商商家通过刷单刷赞,使商品在搜索排名中靠前,误导消费者认为该产品更受欢迎,这种行为不仅损害了其他经营者的公平竞争权,也侵害了消费者的知情权,监管部门可依据《反不正当竞争法》第20条,对商家处以责令停止违法行为、没收违法所得并处罚款等处罚。若刷点赞行为同时涉及虚假广告,还可能违反《广告法》,广告主、广告经营者、广告发布者均需承担相应法律责任。

值得注意的是,为他人提供刷点赞服务的第三方平台或个人,同样面临法律风险。这些服务通常以“流量提升”“数据优化”为名,组织大量账号进行虚假互动,其行为可能构成“非法经营”。根据《最高人民法院关于审理非法经营刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,违反国家规定,从事非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的,可构成非法经营罪。若刷点赞服务形成产业链,涉及金额较大或具有其他严重情节,相关组织者可能被追究刑事责任。此外,刷点赞过程中常伴随个人信息泄露问题,部分服务要求用户提供社交账号密码,导致用户隐私数据面临被窃取或滥用的风险,这违反《个人信息保护法》关于“处理个人信息应当取得个人同意”的规定,个人信息处理者需承担民事赔偿责任,甚至行政处罚。

技术发展让刷点赞手段不断升级,从人工点击到AI模拟真人互动,识别难度加大,但这并不意味着法律无法规制。平台作为社交媒体的运营者,负有内容管理的主体责任,可通过技术手段识别异常流量,建立违规账号黑名单,并向监管部门报送线索。2023年,国家网信办开展的“清朗”专项行动中,就将“打击流量造假”作为重点,要求平台清理虚假账号、刷量控评内容,这体现了监管部门对维护网络空间清朗的决心。对于普通用户而言,需明确“刷点赞”背后的法律风险,尤其是商家用户,切勿为短期利益触碰法律底线,否则可能面临“赔了夫人又折兵”的后果——不仅流量被清空,品牌声誉受损,还要承担法律责任。

社交媒体的本质是连接人与人,真实互动是其价值核心。刷点赞行为看似无伤大雅,实则是对社交信任的侵蚀,对市场秩序的破坏。当虚假数据成为衡量内容价值的标尺,真正优质的内容反而会被淹没,最终损害的是所有用户的体验。因此,在社交媒体上让他人刷点赞的行为,绝非“个人自由”的范畴,其法律边界清晰可见:无论是个人参与大规模刷量,还是商家利用刷量进行虚假宣传,抑或是第三方提供刷量服务,都可能面临法律的严惩。唯有坚守真实、诚信的原则,才能构建健康有序的社交媒体生态,让技术真正服务于人的连接与价值传播。