在社交媒体上,转发、点赞、评论等互动数据已成为衡量内容影响力与账号价值的核心标尺,由此催生了“刷转发说说点赞增加互动”的灰色操作——通过技术工具或人工服务批量制造虚假互动,以期快速提升账号活跃度。这种行为在短期内看似能带来数据光鲜,但值得深思的是:在社交媒体生态日益成熟的今天,刷转发说说点赞增加互动,真的值得吗?

刷互动的表层价值与短期诱惑,是驱动许多人铤而走险的直接原因。对个人用户而言,高转发量、点赞数能满足虚荣心,塑造“受欢迎”的人设;对品牌账号来说,亮眼的数据能吸引广告合作、提升商业报价,甚至成为平台流量扶持的“敲门砖”。例如,某新锐美妆品牌通过刷单使产品笔记点赞量破万,短期内确实带动了自然搜索量;不少素人博主靠刷互动跻身“热门创作者”,获得平台初级流量倾斜。这种“数据捷径”看似高效,却建立在虚假繁荣的基础上——当互动量与内容实际价值严重背离时,所谓的“影响力”不过是海市蜃楼。

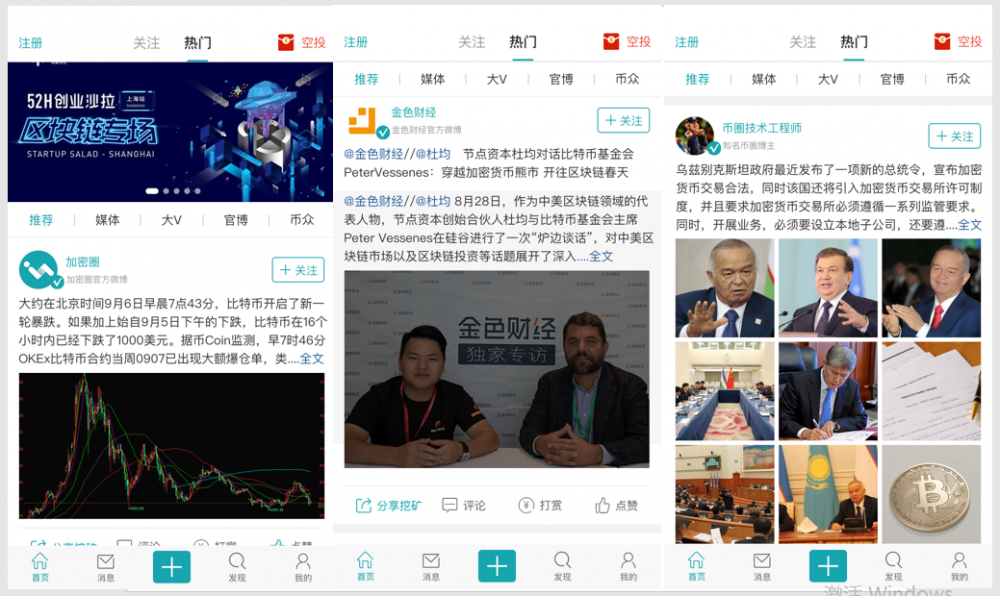

刷转发说说点赞增加互动的隐性成本,远超短期收益的想象。首先,平台算法对虚假数据的识别能力已今非昔比。微信、微博、抖音等主流平台均通过用户行为轨迹分析(如点赞停留时长、转发内容相关性、评论语义识别)等机制,判定异常互动。一旦被系统标记,轻则限流降权,重则封号禁言。2023年某MCN机构因大规模刷量被平台处罚,旗下30多个账号一夜之间清空互动数据,便是典型案例。其次,虚假互动会稀释真实用户粘性。当粉丝发现内容评论区充斥着“刷屏式”水军评论、转发内容与主题无关时,对账号的信任度会断崖式下跌。某生活类博主曾因刷量被粉丝扒出“10万点赞笔记实际阅读量不足5000”,最终导致粉丝流失率超60%。更关键的是,刷互动会扭曲内容创作逻辑——创作者为“达标”迎合数据偏好,放弃深度思考,转向制造低俗标题、拼接热门素材,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

真实互动的本质,是内容与用户之间的价值共鸣,而非数字的堆砌。刷转发说说点赞增加互动,本质是“用虚假数据包装无效传播”,而真正的社交媒体影响力,源于用户自愿参与、主动分享的“自然互动”。例如,科普博主“无穷小亮的科普日常”从未刻意刷量,却凭借“鉴定网络热门生物”的硬核内容,每条视频都能收获数万真实评论——用户因内容价值而互动,这种粘性远非刷量可比。平台算法也在持续进化,如今更关注“互动质量”:抖音的“完播率+评论率+转发率”综合权重、小红书的“笔记收藏率”指标,都在引导创作者从“追求数量”转向“深耕内容”。当刷互动者还在为虚假数据焦虑时,优质内容创作者已通过真实互动建立起稳定的粉丝社群,实现从“流量”到“留量”的转化。

从长远来看,社交媒体的核心竞争力是信任生态。刷转发说说点赞增加互动,看似是“聪明”的投机行为,实则是在透支账号的信任资产。对个人而言,真实影响力能带来职业机会(如素人变专家、博主变创业者);对品牌而言,用户口碑比虚假数据更能驱动复购。某母婴品牌曾拒绝刷量,转而通过“真实用户测评+互动抽奖”活动,使产品评论区的“使用体验”讨论量增长300%,最终转化率提升27%。这印证了一个朴素道理:社交媒体不是“数据竞赛场”,而是“价值连接器”——当内容真正解决用户需求、引发情感共鸣时,互动数据会成为自然结果,而非刻意追求的目标。

在社交媒体运营中,刷转发说说点赞增加互动或许能带来短暂的数据满足,但代价是账号生命力与用户信任的双重流失。与其在虚假数据的泡沫中内耗,不如回归内容本质:深耕垂直领域,用专业度建立权威;关注用户需求,用共鸣感培养粘性;拥抱平台规则,用真实互动沉淀价值。毕竟,社交媒体的终极逻辑,永远是“内容为王,真实为赢”——当你的内容能真正打动人心时,那些转发、点赞、评论,自然会不请自来。