社交平台上的“说说”点赞数,常被视作内容价值的直观标尺,300个赞不仅是数字突破,更是内容触达圈层的证明。要快速轻松实现这一目标,关键不在于“刷量”的投机取巧,而在于理解社交互动的本质规律——让内容成为用户愿意主动传播的“社交货币”。

获得赞的本质是内容价值与用户共鸣的化学反应。点赞行为本质上是用户对内容的“快速表态”,背后是对信息有用性、情感共鸣或身份认同的需求。因此,要获得300个赞,首先要明确内容的核心价值:是提供实用干货(如生活技巧、行业洞察),还是触发情感共鸣(如成长故事、共同经历),或是满足社交展示欲(如高颜值图片、独特体验)。只有当内容精准击中用户某一层需求,点赞行为才会从“被动响应”变为“主动参与”。

时间策略——让内容出现在用户“黄金注意力窗口”。社交平台的流量分发具有明显的时间属性,不同时段的用户活跃度和内容偏好差异显著。例如,工作日早晚通勤时段(7-9点、18-20点),用户更倾向于获取轻松、治愈的内容;周末午后或晚间,则对深度互动、娱乐性内容接受度更高。通过观察自身粉丝的活跃时段(多数平台提供后台数据),将“说说”发布时间与用户注意力高峰匹配,能让内容在第一时间获得更多曝光,为后续点赞积累初始流量。此外,结合热点事件或节日节点发布内容,能借助公共情绪的“放大效应”,让点赞量自然攀升——但需注意热点与自身内容的关联性,避免生硬蹭热度引发反感。

内容设计——从“信息传递”到“情绪唤醒”的升维。在信息过载的社交环境,用户对内容的筛选速度极快,通常3秒内决定是否互动。因此,“说说”的开头必须快速抓住注意力:可以用悬念式提问(“你有没有过这样的瞬间?”)、冲突式观点(“90%的人都不知道的XX误区”),或高视觉冲击力的图片/视频(如绝美风景、创意vlog)。同时,内容结构需符合“碎片化阅读”习惯——多用短句、分段清晰,关键信息前置。例如,分享生活感悟时,先用一句金句引发共鸣,再用具体场景展开,最后用开放式问题引导评论(“你最近有没有遇到类似的时刻?”),评论区的活跃互动会进一步推动点赞量的增长,因为社交平台的算法倾向于将“高互动内容”推荐给更多用户。

互动杠杆——激活社交关系链的“点赞裂变”。300个赞的达成,往往离不开社交关系链的助推。用户对“熟人点赞”的敏感度远高于陌生人,因此可通过设计“弱关系互动”内容,鼓励跨圈层传播。例如,发起“我的XX故事”征集,邀请好友在评论区分享并@好友,形成“点赞-评论-@”的链式反应;或制作“测试类说说”(“测测你的XX特质”),结果页面引导用户分享到群聊,吸引非粉丝用户点赞。此外,主动对好友的“说说”进行高质量互动(不是简单点赞,而是有意义的评论),能提升自身在社交关系中的“活跃度”,当自己发布内容时,好友更可能出于“礼尚往来”给予点赞,形成良性循环。

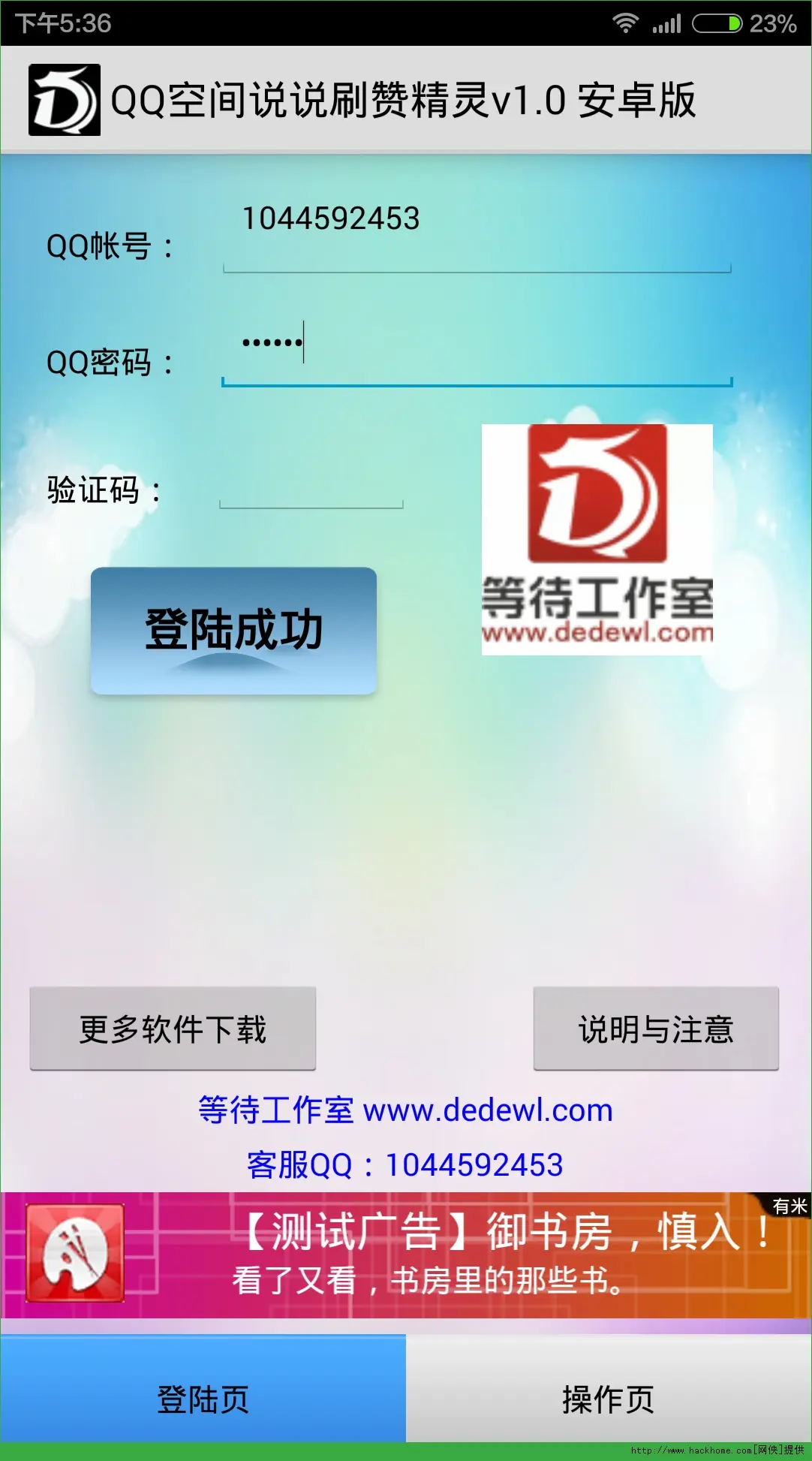

避免误区——警惕“虚假繁荣”背后的长期损耗。部分用户试图通过“互赞群”“刷量工具”快速达成300个赞,看似轻松,实则埋下隐患。一方面,平台算法对异常点赞行为(如短时间内集中点赞、无互动痕迹的点赞)有严格监测,轻则限流,重则封号;另一方面,虚假点赞无法带来真实社交价值,反而可能让内容陷入“低质循环”——为追求点赞量而发布无意义内容,逐渐失去粉丝信任。真正的“快速轻松”,是建立在内容质量和用户信任基础上的可持续增长,而非饮鸩止渴的数字泡沫。

长期价值——从300个赞到社交影响力的构建。300个赞不是终点,而是内容影响力的起点。当一条“说说”获得300个赞,意味着它至少触达了300个用户的社交圈,这些用户可能会因内容价值而关注你、信任你,甚至成为你的“内容传播节点”。例如,职场博主通过分享实用干货获得300个赞,可能吸引潜在客户关注,转化为商业机会;生活博主通过真实故事获得300个赞,能构建更紧密的粉丝社群。因此,与其纠结于“如何快速获得赞”,不如将精力放在“如何让每一条内容都值得被点赞”——当内容成为用户获取价值、表达态度的载体,300个赞不过是水到渠成的结果。

社交平台上的点赞,本质上是人与人之间价值认同的数字体现。要快速轻松获得300个赞,核心是回归内容本质——用有用、有趣、有温度的内容,与用户建立真诚连接。当不再将“点赞数”视为唯一目标,而是专注于传递价值、激发共鸣,你会发现,300个赞不过是社交影响力旅程中的一个自然驿站,真正的收获,是在这个过程中积累的信任与连接。