在社交平台上,有没有人能帮忙刷点赞以增加互动?这个问题背后,折射出的是当代内容创作者与运营者的普遍焦虑——在信息爆炸的时代,如何让优质内容被看见?如何通过互动数据撬动平台算法的推荐权重?然而,当“刷点赞”成为部分人眼中的“捷径”,我们需要深入探讨的,并非这种行为是否“可行”,而是它是否“有效”、是否“可持续”,以及是否会对账号生态造成不可逆的伤害。

社交平台的互动机制,本质上是一场“数据游戏”。点赞、评论、转发、收藏等行为,被算法视为内容质量与用户粘性的核心指标。高互动数据能带来更多曝光机会,吸引自然流量,甚至转化为商业变现的可能。这种“数据驱动”的逻辑,催生了对“互动数据”的极致追求:新账号起步时,几十、几百的点赞量显得“寒酸”;成熟账号遭遇瓶颈时,渴望通过数据“突破算法天花板”。正是在这种需求下,“刷点赞”服务应运而生——无论是个人工作室的“小单代刷”,还是黑产链条上的“批量刷量”,都宣称能“快速提升互动”“助力账号起量”。

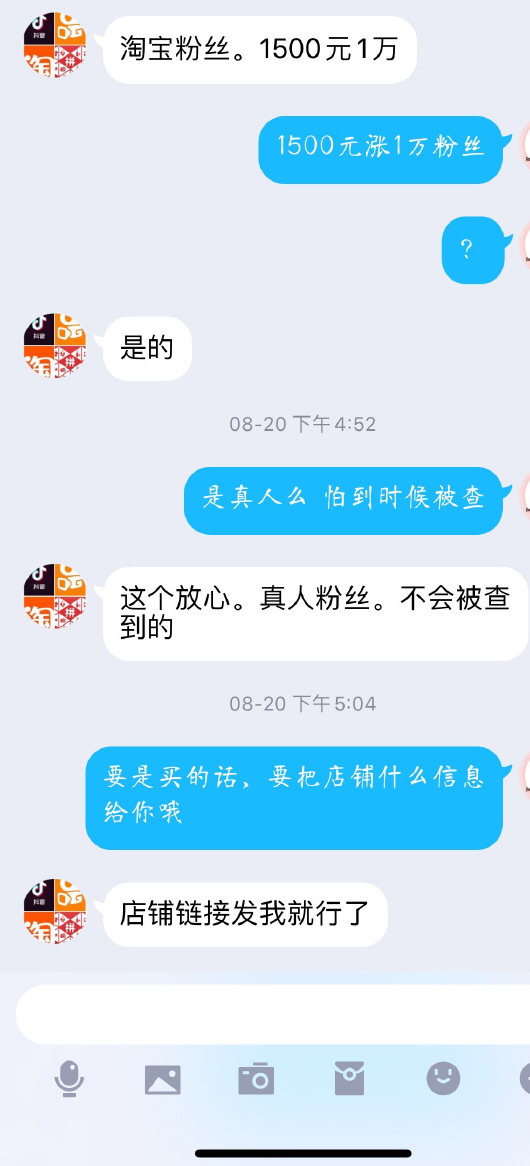

但“刷点赞”的运作逻辑,往往建立在“平台规则”与“用户行为”的灰色地带。技术上,早期可通过机器模拟点击、批量注册虚假账号实现“刷量”,但随着平台算法升级,异常流量识别能力已大幅提升:同一IP地址的密集点赞、账号无历史互动记录的异常行为、点赞时间分布的机械规律,都会被系统标记为“作弊行为”。更隐蔽的方式是“真人水军”,通过兼职平台招募用户,以“点赞任务”换取小额报酬,这类行为虽更贴近真实用户,但水军账号本身缺乏垂直领域的活跃度,互动内容多为模板化评论,无法形成有效的内容扩散。可以说,“刷点赞”服务本质上是在与平台的检测机制“猫鼠游戏”,而这场游戏的代价,往往是账号的长期健康。

刷点赞的“虚假繁荣”,背后隐藏着真实价值的流失。表面上看,点赞数的提升能带来“数据好看”的心理安慰,甚至可能短暂触发算法的小范围推荐。但深入分析会发现,这种互动是“无根之木”:点赞用户与账号目标人群不匹配,无法转化为粉丝留存;缺乏深度评论的“点赞”无法形成内容讨论氛围,更无法推动用户主动分享;而一旦被平台判定为“刷量”,轻则限流降权,重则封号禁言,此前积累的自然流量与用户信任可能毁于一旦。更值得警惕的是,当用户发现账号数据异常时,对内容真实性的质疑会迅速蔓延,尤其在垂直领域,专业性与公信力一旦受损,重建成本远高于短期数据带来的“收益”。

那么,在社交平台上,如何实现“真实互动”的增长?答案其实藏在平台算法的核心逻辑里:算法追求的是“用户停留时长”“内容完播率”“评论转发率”等“质量指标”,而非单纯的“点赞数量”。这意味着,与其将精力投入“刷点赞”的虚假数据游戏,不如深耕内容本身的“吸引力”。例如,在知识类账号中,用“问题式开头”引发用户思考,结尾设置“互动话题”引导评论;在生活类账号中,通过“用户故事征集”“投票互动”增强参与感;在商业账号中,用“限时福利”“抽奖活动”刺激用户主动分享。这些策略看似“笨拙”,却能沉淀真实用户,形成“内容-互动-推荐”的正向循环。

此外,用户画像的精准匹配对互动质量至关重要。盲目追求“泛流量”不如聚焦“垂直人群”:母婴账号的互动核心是“新手妈妈的经验共鸣”,科技账号的互动关键在于“技术细节的深度讨论”。通过社群运营、私信互动、用户反馈收集,建立“用户画像-内容选题-互动设计”的闭环,才能让每一次互动都成为账号成长的“养分”。正如某头部美妆博主所言:“我的点赞数不是靠刷出来的,而是靠每一条视频里‘用户痛点解决方案’的真实反馈积累的。”

归根结底,“在社交平台上,有没有人能帮忙刷点赞以增加互动?”这个问题的答案,早已不是“能不能”,而是“值不值”。在平台算法日益智能、用户审美不断提升的今天,虚假数据如同“沙上建塔”,看似短暂的光鲜,实则掩盖了内容本质的空洞。真正的互动增长,从来不是“刷”出来的,而是靠对用户需求的深度洞察、对内容质量的极致追求、对互动生态的精心培育。当点赞不再成为焦虑的源头,而是内容价值的回响,社交平台的互动才能真正成为连接人与人的桥梁,让优质内容在流量长河中持续发光。