在社交平台空间刷点赞为何容易遭遇诈骗陷阱?这一问题直指当下社交生态中一个隐蔽却普遍的风险点。当用户为了追求流量焦虑、满足虚荣心或迎合商业需求,试图通过“捷径”获取社交平台的点赞数据时,往往在不经意间踏入诈骗者精心设计的陷阱。刷点赞行为背后,并非简单的数据造假,而是诈骗者利用人性弱点、平台漏洞与产业链运作构建的系统性骗局,其危害远超数据失真本身,更可能引发财产损失、信息泄露甚至法律风险。

社交平台点赞的本质是“社交认同”的量化体现,而用户对点赞的过度追求,恰好成为诈骗者精准攻击的心理突破口。在算法主导的流量时代,点赞数被异化为衡量内容价值、个人影响力甚至商业变现能力的核心指标。无论是普通用户渴望的“被看见”,还是商家需要的“爆款数据”,都催生了“刷点赞”的灰色需求。诈骗者正是抓住这种“流量焦虑”,打出“低价真实点赞”“24小时快速涨粉”“人工刷单无风险”等诱人话术,将虚假服务包装成“解决燃眉之急”的钥匙。此时,用户往往被“低成本高回报”的承诺蒙蔽,忽视了“免费午餐”背后隐藏的成本——诈骗者正是利用了人们急于求成的心理,将刷点赞行为转化为诈骗的入口。

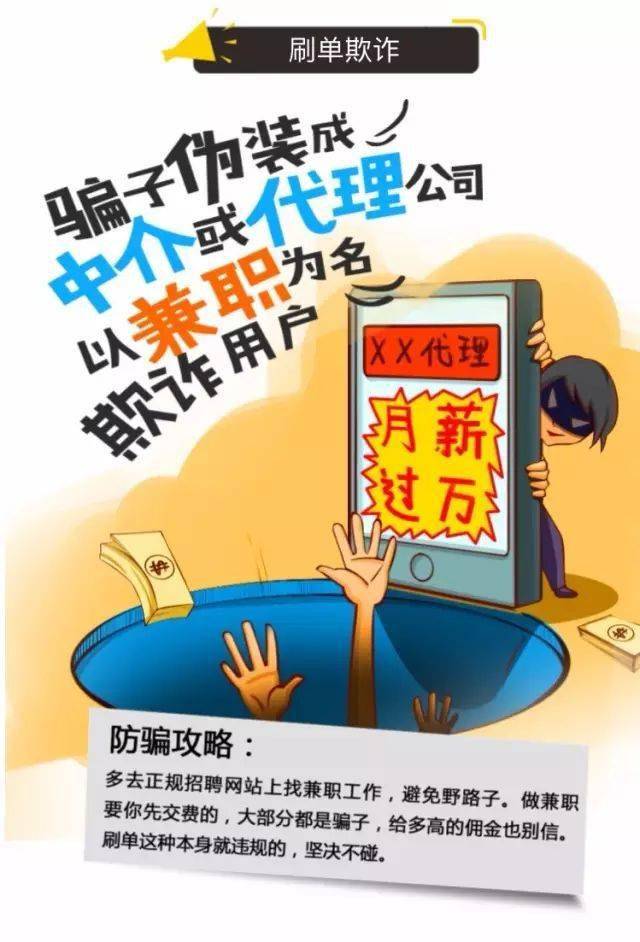

从诈骗运作机制来看,“刷点赞”陷阱通常分为“引流-收割-消失”三步走。首先,诈骗者通过社交媒体、短视频平台或第三方广告投放渠道,以“专业刷赞”“数据优化”为噱头吸引用户添加联系方式,如QQ群、微信或虚假客服网站。这一阶段,诈骗者甚至会展示伪造的“成功案例”或“用户好评”,增强信任感。当用户表达需求后,诈骗者会要求预付定金或全款,承诺“任务完成后返还”或“不满意退款”,利用“沉没成本心理”让用户难以抽身。一旦款项到账,诈骗者便以“系统延迟”“需要激活费”“账户冻结”等理由继续索要更多费用,直至用户意识到被骗,对方早已销声匿迹。更有甚者,在获取用户支付信息后,会植入钓鱼链接或木马程序,窃取银行卡密码、社交账号等敏感信息,引发二次诈骗风险。

平台监管的滞后性与技术漏洞,为刷点赞诈骗提供了滋生的土壤。尽管各大社交平台均明确禁止“刷量”行为,并出台了算法审核机制,但虚假点赞的隐蔽性仍在不断升级。从早期的机器批量操作,到如今的“真人养号”模拟真实用户行为(如随机浏览、停留、互动),再到AI技术生成的虚拟账号,诈骗者不断迭代技术手段,绕过平台检测。同时,平台对第三方“刷赞服务”的打击多集中在内容层面,对线下交易渠道(如私域流量、暗网交易)的监管存在盲区。用户在社交平台空间刷点赞时,往往通过非官方渠道完成交易,平台难以介入纠纷,导致维权成本极高。这种“监管滞后”与“技术对抗”的博弈,让诈骗者得以在灰色地带游走,而用户则成为被动承受风险的一方。

更深层次来看,刷点赞诈骗的泛滥,折射出社交平台数据价值的异化与用户认知的错位。当点赞数成为流量分配、商业合作的唯一标准,用户便容易陷入“数据崇拜”的怪圈,将虚假数据等同于真实影响力。这种认知偏差让诈骗者有机可乘——他们不仅贩卖虚假点赞,更贩卖用户对“成功捷径”的幻想。事实上,社交平台的核心价值在于真实连接与内容共创,而非冰冷的数字游戏。刷点赞行为不仅破坏了平台的生态公平,更让用户陷入“自我欺骗”的循环:虚假点赞带来的短暂满足感,会进一步强化对“流量至上”的执念,最终在诈骗陷阱中付出更大代价。

面对这一困局,用户需要建立“数据理性”认知,警惕任何承诺“快速刷赞”的服务,选择官方渠道提升内容质量;平台则需强化技术对抗能力,完善对虚假账号和灰色交易的监测机制,同时降低用户举报门槛;监管部门应加大对刷点赞产业链的打击力度,明确“数据造假”的法律责任,切断诈骗的资金链条。唯有当用户、平台与监管形成合力,才能让社交平台回归“真实互动”的本质,让点赞回归其应有的社交意义,而非诈骗者眼中的“提款机”。在社交平台空间刷点赞的陷阱警示我们:任何试图绕过规则、走捷径的行为,最终都可能被规则反噬,唯有脚踏实地,才能在社交生态中赢得真正的认可与尊重。