当好友动态突然从你的社交列表中消失,没有点赞的痕迹,只有取关和拉黑的冰冷提示,这种社交场景下的反常操作,往往比点赞本身更值得玩味。在“点赞之交”成为社交常态的今天,好友刷到内容后选择沉默甚至切断连接,背后折射的绝非简单的“不喜欢”,而是社交关系、内容认知与心理防御机制的多重博弈。社交互动的本质是价值交换与情感共振,当点赞无法成为这种共振的载体,取关拉黑便成了用户对关系质量的终极裁决。

一、点赞的社交符号与“反点赞”的隐性逻辑

在社交平台的语境中,点赞早已超越“喜欢”的本意,成为一种轻量化的社交货币。它既是“我看到了”的确认,也是“我认同”的表态,更是维系弱关系存续的润滑剂。然而,当好友刷到内容后拒绝支付这笔“社交货币”,转而选择取关拉黑,本质上是对这种符号化互动的彻底否定。这种否定背后,可能藏着对“虚假社交”的厌倦——用户逐渐意识到,点赞的泛滥正在稀释其情感价值,一条动态下99个赞或许不如1条真诚评论更有温度。当好友发布的内容沦为“点赞收割机”,用户用沉默对抗形式主义,用取关拉黑捍卫对真实互动的底线。

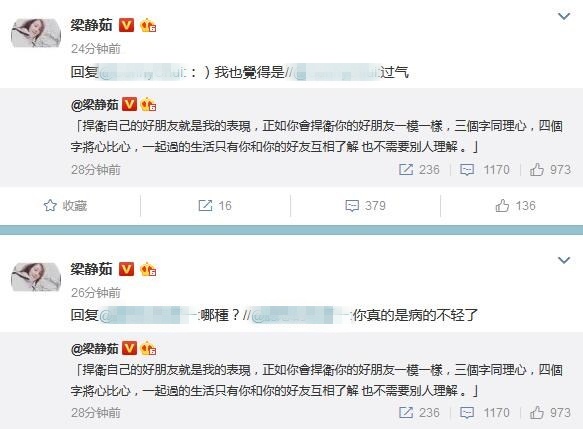

更深层的逻辑在于,点赞是一种公开的立场表达。如果好友发布的内容涉及争议性话题(如价值观冲突、敏感事件),用户点赞可能被解读为对某种立场的背书。在“社交避险”心理的驱动下,沉默成了最安全的选择,而取关拉黑则是彻底切割风险的终极手段。这种“反点赞”行为,本质上是对社交边界的重新划定:用户通过切断连接,避免自己被卷入不必要的舆论漩涡,也防止好友的内容对自己的社交形象产生“连带影响”。

二、内容与认知的错位:当好友的“输出”撞上用户的“输入”

好友刷到内容后选择取关拉黑,最直接的诱因往往是内容与用户认知体系的剧烈冲突。这种冲突可能源于三个维度:价值观的背离、情感需求的错位、以及信息质量的失衡。

价值观的背离是最具破坏性的冲突。当好友发布的内容宣扬与用户秉持的核心信念相悖的观点(如极端言论、歧视性内容),用户的“认知失调”会被迅速激活。此时,点赞不仅意味着认同,更可能被视为对自身价值观的背叛。为了避免这种心理不适,用户会选择“物理隔绝”——取关拉黑,通过切断信息输入来重建认知平衡。例如,一位注重环保的好友若频繁发布“反环保”的言论,支持者很可能会用取关表达立场,这无关私人恩怨,而是对价值底线的坚守。

情感需求的错位则体现在内容调性与用户情绪状态的背离。社交平台本是情感表达的出口,但当好友的内容持续输出与用户当下情绪相悖的调性(如用户正经历低谷,好友却频繁晒“凡尔赛”生活),用户的“情感共鸣”需求便会落空。长期以往,这种“情绪剥削”会让用户感到疲惫,取关拉黑便成了情绪自保的必然选择。值得注意的是,这种冲突并非好友主观恶意,而是双方对“情感支持”的预期存在差异:用户期待的是“共情”,好友提供的却是“展示”。

信息质量的失衡则指向内容的实用性与用户需求的脱节。如果好友长期发布低质、重复或与用户兴趣无关的内容(如营销刷屏、无意义转发),用户的“信息筛选”机制会将这类内容标记为“噪音”。在算法推荐的同质化内容包围下,用户对社交信息流的容忍度正在降低,取关拉黑成了清理“信息冗余”的高效手段。这种行为的本质,是用户对“注意力经济”的反抗——当好友的内容无法提供有效价值,用户的社交注意力便会流向更值得的对象。

三、社交关系的动态重构:取关拉黑不是“绝交”,而是“断舍离”

将取关拉黑简单等同于“关系破裂”,是对社交关系的误解。在数字时代,社交关系本就是动态演化的,取关拉黑更可能是用户对关系质量的“阶段性评估”与“主动降级”,而非情感决裂的终点。

从社会渗透理论来看,人际关系的深度取决于自我表露的广度与深度。好友发布的内容,本质是其自我表露的载体。如果用户发现好友的表露内容与自己缺乏交集(如生活轨迹、兴趣话题、价值追求的分化),双方的关系便会从“强关联”滑向“弱关联”。此时,取关拉黑并非“恩断义绝”,而是对“无效社交”的主动剥离——用户通过减少信息输入,避免在弱关系上消耗过多社交能量,从而将注意力集中在更有价值的强关系上。

这种“断舍离”式的社交重构,在快节奏的现代生活中具有积极意义。当好友的生活阶段发生转变(如从单身到已婚、从职场新人到管理层),其关注的内容与用户可能产生天然鸿沟。与其在点赞的“虚伪和谐”中维持表面的关系,不如通过取关拉黑让关系回归“自然冷却”的状态。正如心理学家荣格所言,“没有真理的错误关系比没有关系的真理更糟”,取关拉黑恰恰是用户对“健康社交关系”的理性追求——它承认关系的阶段性,也尊重彼此的成长空间。

四、算法的隐性推手:当“刷到”成为关系的“意外变量”

好友为何会“刷到”某些内容?这背后是社交平台算法的精准推送。算法基于用户的历史行为(点赞、停留时间、互动频率)推荐内容,但有时这种推荐会“误判”用户与好友的关系亲密度,导致好友刷到用户本不想让其看到的内容(如仅自己可见的动态、分组可见的吐槽)。当这些“意外曝光”的内容触及好友的认知底线或情感雷区,取关拉黑便成了对算法“越界行为”的应激反应。

例如,用户在“仅自己可见”的动态中吐槽工作压力,算法却可能基于用户与好友的互动记录,将这条动态推荐给好友。好友若恰好认同“工作就该吃苦耐劳”的价值观,便可能对用户的“吐槽”产生误解,进而通过取关拉黑表达不满。这种由算法引发的“社交误伤”,本质上是平台技术逻辑与用户社交逻辑的冲突:算法追求“流量最大化”,用户追求“关系最优化”,当二者失衡,便容易催生极端的社交行为。

此外,算法的“信息茧房”效应也可能加剧好友与用户的认知分化。长期被算法包裹的用户,其发布的内容会越来越符合特定圈层的价值观,而好友若处于不同的算法圈层,刷到用户的内容时便可能感到“陌生化”甚至“排斥”。这种由算法导致的“认知隔阂”,让双方的关系在不知不觉中走向疏远,取关拉黑成了打破信息茧房的“被动选择”。

结语:在数字社交中重建“真实连接”的秩序

好友刷到内容后不点赞反而取关拉黑,看似是个人行为的偶然,实则是数字社交时代关系演化的必然。它揭示了点赞文化的空心化、内容与认知的冲突、社交关系的动态重构,以及算法逻辑对人际交往的隐性干预。这种现象并非社交的“异化”,而是用户对“有效社交”的重新定义——在信息爆炸的时代,人们不再满足于表面的互动狂欢,而是渴望基于价值观共鸣、情感需求匹配与信息质量提升的真实连接。

对于内容创作者而言,这意味着需要从“流量思维”转向“用户思维”:警惕内容的价值观导向,关注受众的情感需求,尊重社交关系的动态性。对于社交平台而言,算法设计需兼顾“效率”与“温度”,避免因过度推荐引发社交冲突。而对于每个用户而言,取关拉黑不是社交的“终点”,而是筛选关系、净化社交环境的“起点”——在数字浪潮中,唯有保持对真实连接的敬畏,才能让社交回归其本质:情感的共鸣,而非符号的堆砌。