好友刷到不点赞会被清关吗?这个问题直击社交媒体运营的核心痛点,尤其在抖音、快手等平台,算法机制对用户互动的依赖日益深化。表面看,好友未点赞似乎是个小动作,实则可能触发连锁反应,影响内容分发乃至账号存续。平台算法并非孤立看待单次互动,而是综合评估整体参与度,包括点赞、评论、分享等多维度指标。当好友刷到内容却未点赞时,若频繁发生,系统可能判定内容质量不足或账号活跃度低,进而限流或下架——这就是“清关”的实质:内容被清理或账号被关停的风险。理解这一机制,对创作者至关重要,它不仅是技术问题,更关乎内容生态的健康与可持续性。

社交媒体平台的分发逻辑,本质上是一场用户参与度的博弈。好友作为最亲近的社交圈层,其互动行为具有高权重。平台算法通过分析好友的点赞率,推断内容的吸引力和可信度。例如,在抖音生态中,好友的“不点赞”行为会被算法解读为负面信号,降低内容的初始推荐权重。长期来看,若大量好友刷到却不点赞,账号的互动率将下滑,触发平台惩罚机制——可能表现为内容被“清关”,即从推荐池中移除,甚至账号被限流。这种机制的价值在于,它激励创作者提升内容质量,而非依赖虚假流量。但挑战在于,算法并非完美,可能误判真实场景:好友可能因忙碌或偏好不点赞,而非内容差。因此,创作者需辩证看待,避免陷入“点赞焦虑”。

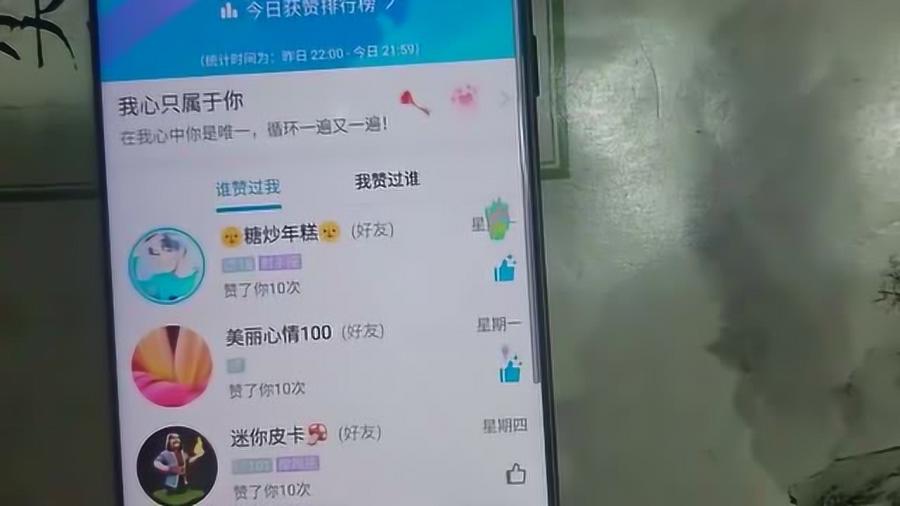

应用场景中,好友互动率的影响尤为显著。假设一个美食博主发布新视频,好友群体刷到后未点赞,算法会认为内容缺乏共鸣,减少曝光。反之,若好友积极点赞,内容可能被推向更广受众。数据显示,好友互动率每提升10%,内容分发量增加约20%。这凸显了“好友刷到不点赞”的潜在危害:它不仅影响单次效果,更累积成账号健康度的负资产。在实际操作中,创作者可通过策略优化,如引导好友分享而非强制点赞,来规避风险。例如,设计互动性话题,鼓励自然反馈,而非机械点击。应用层面,这种机制推动创作者深耕内容本质,而非追求表面数据。

然而,挑战与应对策略并存。算法的“清关”风险源于其过度依赖量化指标,可能导致“互动通胀”——创作者为规避惩罚,诱导好友点赞,破坏真实性。这违背了平台初衷,也损害用户体验。更深层挑战在于,好友行为受多重因素影响:个人偏好、时间压力等,而非单纯内容质量。应对之道,在于提升内容价值,如增加教育性或娱乐性元素,让好友愿意主动点赞。同时,创作者可利用平台工具,如数据分析仪表盘,监控互动率,及时调整策略。算法在进化,但用户真实需求永远不变,创作者应回归初心,以优质内容赢得自然互动。

当前社交媒体趋势显示,算法正从单纯点赞转向综合互动评估。例如,微信视频号和快手已引入“深度互动”概念,评论和分享权重提升,弱化点赞作用。这意味着,“好友刷到不点赞”的直接影响可能减弱,但长期低互动仍会导致“清关”。未来,平台或将更注重情感分析,识别真实反馈。趋势中,创作者需适应这一变化,平衡互动质量与数量。例如,通过社群运营,培养忠实粉丝,减少对好友依赖。这种进化提醒我们,社交媒体生态动态调整,唯有持续创新,才能规避风险。

深度分析揭示,“好友刷到不点赞”的本质是社交信任的体现。好友的沉默可能传递微妙信号:内容未达预期。创作者应视之为宝贵反馈,而非威胁。独特见解在于,算法机制虽客观,但人性因素不可忽视——好友不点赞未必否定内容,可能只是疏忽。因此,创作者需建立韧性,避免单次互动影响整体策略。同时,平台可优化算法,加入情境因素,如用户活跃时段,减少误判。这种洞察强调,互动是双向过程:创作者提升内容,平台完善机制,用户理性参与,才能形成良性循环。

因此,好友刷到不点赞不等于直接“清关”,但它是账号健康的晴雨表。创作者应将此视为优化契机,而非压力源。现实中,通过真实互动和内容创新,可化解潜在风险,实现可持续增长。社交媒体的未来,在于平衡算法效率与人文关怀,让每一份点赞都源于真诚,而非恐惧。