在社交媒体的激烈竞争中,用户对点赞数量的追逐催生了一种新兴工具——好友克隆刷赞功能,它旨在通过复制好友账号或自动化操作来快速增加点赞量。然而,这一功能是否可行?从技术层面看,它确实具备实现的基础,但其可行性受制于多重因素,包括技术壁垒、平台监管和伦理风险。本文将深入剖析这一功能的本质、技术路径、潜在价值与挑战,揭示其在现实应用中的真实面貌。

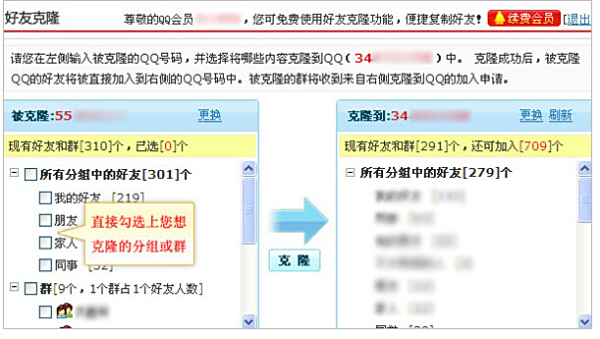

好友克隆刷赞功能的核心在于模拟真实用户行为,通过复制好友的社交图谱或使用自动化脚本批量点赞。技术上,这依赖于先进的AI算法和数据分析工具。例如,机器学习模型可以分析好友的互动模式,生成克隆账号来模仿其点赞行为;同时,自动化脚本能够绕过平台的验证机制,实现批量操作。这些技术在理论上可行,如某些第三方工具已能实现基础克隆功能,但实际操作中面临精度问题——克隆账号容易被平台识别为异常,导致账号被封禁。此外,技术实现需要高成本投入,包括开发AI模型和维护服务器,这限制了其在普通用户中的普及。因此,尽管技术路径存在,但可行性受限于执行效率和可持续性。

从价值角度看,好友克隆刷赞功能在特定场景下具有吸引力。对于内容创作者或品牌而言,快速提升点赞量可以增强曝光度,吸引更多真实用户关注,从而形成正向循环。例如,在Instagram或抖音上,高点赞内容更容易进入推荐算法,实现病毒式传播。这种功能的价值不仅在于数字增长,还在于心理满足——用户通过刷赞获得社交认可,提升自我价值感。然而,这种价值是短期的,长期来看,它可能损害平台生态的真实性。克隆行为稀释了内容的原创性,导致用户对点赞的信任度下降,最终影响平台的整体健康。因此,其价值需谨慎评估,不能忽视潜在的反噬效应。

挑战方面,好友克隆刷赞功能面临严峻的监管和伦理问题。各大社交媒体平台如微信、微博都设有严格的反作弊机制,通过行为分析和用户验证来识别克隆账号。一旦检测到异常点赞,平台会实施惩罚,如限流或封号,这使功能的实用性大打折扣。更深层的是,伦理风险不容忽视——克隆行为涉及隐私侵犯,如未经授权使用好友数据,违反了个人信息保护法。同时,它助长了虚假繁荣,扭曲了社交互动的本质,让用户沉迷于数字游戏而非真实连接。在社会主义核心价值观下,这种功能违背了诚信原则,破坏了公平竞争的环境。因此,挑战不仅在于技术实现,更在于如何平衡创新与合规。

社会影响层面,好友克隆刷赞功能的推广可能加剧社交媒体的浮躁风气。用户若过度依赖此类工具,会忽视内容质量,转而追求表面数据,导致优质内容被淹没。这反映了数字时代的深层问题:算法驱动下,真实价值被量化指标取代。然而,这也催生了新的趋势——平台正加强技术防御,如引入区块链验证点赞真实性,或教育用户辨别虚假互动。未来,随着AI伦理规范的完善,克隆功能可能被严格限制,转向更健康的用户增长策略,如社区驱动的内容共创。最终,社会需要引导用户回归本源,让点赞成为真实情感的见证,而非数字游戏的筹码。

综上所述,好友克隆刷赞功能在技术上可行,但价值有限且充满风险。它揭示了社交媒体发展的双刃剑效应——创新工具既能提升效率,也能侵蚀信任。面对这一功能,用户应优先考虑内容质量,平台需强化监管,而行业则需探索可持续的替代方案。唯有如此,社交媒体才能成为真实连接的桥梁,而非虚假数字的竞技场。