在QQ社交生态中,账号的点赞数常被视为内容热度与用户影响力的直观指标,由此衍生出的“QQ刷赞服务”逐渐形成灰色产业链。用户为快速提升账号数据,常需通过第三方平台完成交易,而微信支付凭借其便捷性与普及度,成为此类支付环节的常见选择。然而,微信支付为QQ刷赞服务付款的操作并非简单的资金转移,其背后涉及平台规则、支付风险与合规边界等多重问题,需用户在尝试前审慎权衡。

QQ刷赞服务的本质,是通过技术手段或人工操作,为用户的QQ空间动态、说说或作品等虚拟内容增加虚假点赞量。其需求场景多元:个人用户可能为满足社交虚荣心或营造“受欢迎”假象;商家账号需提升商品动态的互动数据以吸引真实用户;自媒体创作者则依赖高点赞数获取平台流量倾斜。这种需求催生了大量第三方刷赞平台,它们通常以“低价快速”“真实账号”为卖点,诱导用户通过微信支付完成付款。但值得注意的是,此类服务的“真实性”往往经不起推敲——多数依赖机器人账号或短期养号,不仅无法带来有效社交价值,还可能因违反平台规则埋下风险隐患。

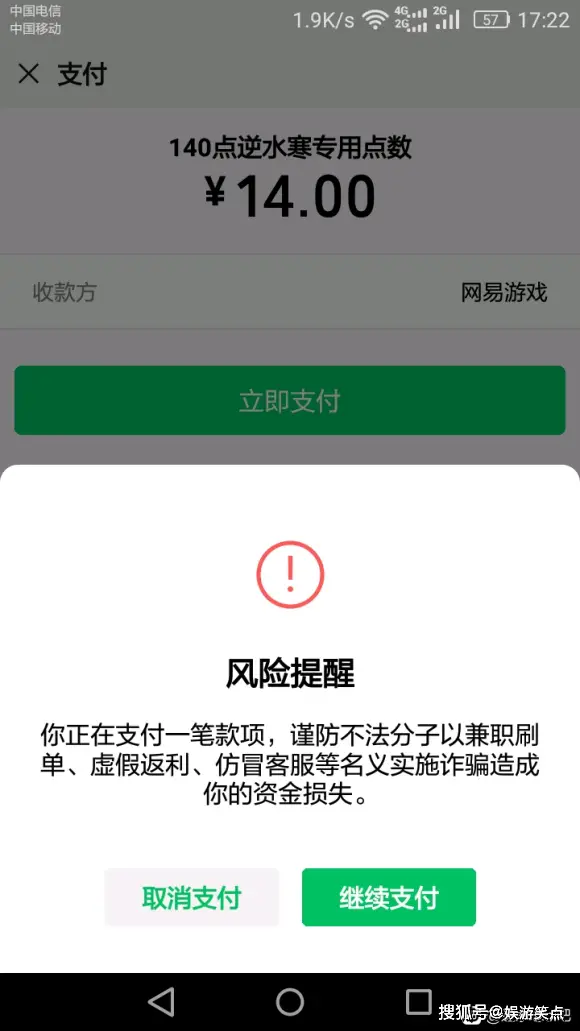

微信支付作为国民级支付工具,其便捷性使其成为刷赞交易的“默认选项”。用户无需额外注册支付账户,只需绑定银行卡或零钱即可完成转账;同时,微信支付的即时到账特性满足了刷赞平台“快速收款”的需求。然而,微信支付的《用户服务协议》明确禁止用于“违法违规交易”,而QQ刷赞服务本质上属于“数据造假”,违反了《腾讯软件许可及服务协议》中“不得通过非正常手段提升账号数据”的规定。这意味着,用户通过微信支付为刷赞服务付款,实际上处于支付平台与社交平台的双重监管风险之下——一旦交易被识别,轻则订单被拦截、资金被冻结,重则微信支付账户受限,甚至QQ账号面临封禁。

从操作流程看,微信支付为QQ刷赞服务付款的步骤看似简单:用户在刷赞平台选择点赞数量与单价,对方提供微信收款码(多为个人账户或非实名商户账户),用户扫码付款后,平台承诺在数分钟至数小时内完成刷赞。但其中暗藏多个风险点:首先,收款账户的合规性存疑,多数刷赞平台为规避监管,使用个人收款码而非商户收款码,此类交易不受微信支付“交易安全险”覆盖,若平台跑路,用户几乎无法追回资金;其次,刷赞过程中的“异常数据”易被QQ系统识别,例如短时间内点赞量激增、点赞账号无互动历史等,可能导致账号被标记为“异常活跃”,进而限流或封禁;最后,第三方刷赞平台常要求用户提供QQ账号密码以“自动刷赞”,这极易导致个人信息泄露,甚至引发账号被盗、财产损失等连锁风险。

更深层次看,微信支付为QQ刷赞服务付款的现象,折射出社交生态中的“数据焦虑”与平台治理的博弈。一方面,用户在“点赞=影响力”的认知偏差下,试图通过刷赞快速获得社交认可;另一方面,QQ平台持续升级算法模型,通过分析点赞行为的时间分布、账号属性、互动路径等数据,精准识别虚假互动。例如,QQ的“反作弊系统”会对短时间内来自同一IP段、设备型号集中或无历史互动记录的点赞行为进行拦截,这意味着刷赞服务的“成功率”正逐年下降。而微信支付作为资金通道,也在通过大数据风控监测异常交易——例如同一用户频繁向多个个人账户转账、交易金额多为整数且金额较小等特征,可能触发“可疑交易”提醒,要求用户补充验证或限制交易。

从行业趋势看,随着《网络数据安全管理条例》等法规的实施,平台对“刷量刷赞”的打击力度将持续加大。微信支付已与腾讯内部建立数据共享机制,对涉及违规交易的账户采取“阶梯式处罚”:首次违规可能限制支付功能1-3个月,多次违规则永久封禁;QQ平台则通过“清朗行动”定期清理虚假数据,并向用户推送“账号安全提醒”,提示“异常点赞行为可能导致账号风险”。在此背景下,依赖微信支付为QQ刷赞服务付款的用户,需清醒认识到:短期数据造假可能带来“虚假繁荣”,但长期来看,真实社交价值源于内容质量与用户信任,而非冰冷的数字。

归根结底,微信支付为QQ刷赞服务付款的操作,本质上是用户在“即时满足”与“长期风险”间的非理性选择。支付工具的便捷性不应成为违规交易的“帮凶”,社交平台的真实价值更需通过合规方式构建。与其将资金与账号安全押注于灰色产业链,不如将精力投入到内容创作与真实互动——毕竟,在数字化社交时代,可持续的影响力从来不是“刷”出来的,而是“积”出来的。