微信评论软件刷赞,这个在部分用户口中看似“流量密码”的操作,实则暗藏多重风险与认知误区。在微信生态日益强调“真实连接”的当下,其操作逻辑、实际价值与潜在代价,值得每一位运营者或内容创作者深入审视。

微信评论软件刷赞的核心逻辑,本质是对平台互动规则的“技术化规避”。这类软件通常通过模拟人工操作或利用微信接口漏洞,实现批量账号的评论与点赞。具体而言,用户需将目标内容链接导入软件,预设评论模板(如“太棒了”“学到了”等高频短语),再绑定多个微信账号——这些账号可能是“养号”阶段的虚拟号,也可能是从黑产渠道购买的“僵尸号”。在内容发布后,软件通过自动化程序在短时间内集中发布评论并点赞,制造“高互动假象”。这种操作看似简单高效,却建立在破坏平台公平性的基础上,微信早已通过风控系统识别异常互动:同一IP地址的批量操作、评论内容的重复性、点赞速率的异常波动,都将成为触发限流的信号。

用户选择微信评论软件刷赞的动机,往往源于对“流量焦虑”的短视应对。对于微商、自媒体或商家而言,点赞数和评论量常被视为内容热度的直观指标,进而影响用户信任度与平台推荐权重。部分用户误以为“高数据=高转化”,试图通过刷赞快速打造“爆款内容”。然而,这种数据造假的实际价值极为有限。微信的推荐算法早已从“唯数据论”转向“质量优先”,不仅会过滤异常互动数据,更会分析评论的真实性与用户画像匹配度——一条由“僵尸号”发布的空洞评论,对真实用户的影响力几乎为零,反而可能因数据异常导致内容被降权。某MCN机构的运营案例显示,曾尝试用软件为某条产品宣传视频刷赞1万次,但实际转化率不足0.5%,远低于同期真实互动内容的3%转化率,最终因被平台识别异常而限流一周。

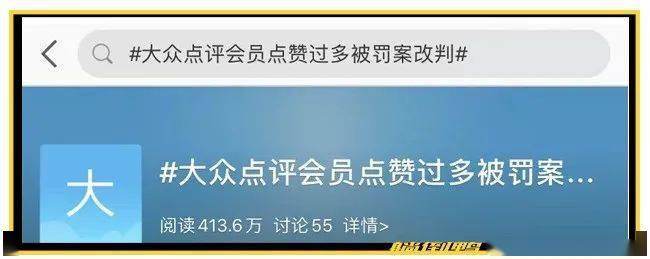

微信评论软件刷赞的潜在风险,远超短期数据收益的诱惑。从平台规则层面看,微信对刷赞行为的打击力度持续升级,根据《微信外部链接内容管理规范》,使用第三方软件进行虚假互动的账号,可能面临功能限制(如朋友圈屏蔽、评论权限关闭)、封号等处罚,情节严重者甚至需承担法律责任。从账号安全层面看,这类软件常要求用户提供微信账号密码或获取手机权限,存在极高的信息泄露风险,可能导致账号被盗、资金损失或被用于违法活动。更深远的影响在于用户信任危机:一旦被粉丝或客户识破“数据造假”,不仅会损害个人或品牌信誉,更会失去长期积累的信任资本——在微信这个以“熟人社交”为核心的生态中,信任恰恰是最不可替代的资产。

从行业趋势看,微信评论软件刷赞的生存空间正被持续压缩。近年来,微信不断升级风控系统,引入AI技术识别异常互动行为,如通过语义分析判断评论是否为模板化内容、通过用户行为路径识别点赞是否为机器操作。同时,用户对“虚假流量”的辨别能力也在提升,越来越多的用户开始关注评论的真实性与互动质量,而非单纯的数据数字。2023年微信官方发布的《平台生态治理报告》显示,全年清理虚假互动内容超2亿条,封禁违规账号超50万个,这一数据印证了“刷赞时代”的终结。对于真正希望提升账号价值的运营者而言,与其依赖软件刷赞的“数据泡沫”,不如深耕内容质量与用户运营:通过垂直领域的内容输出吸引精准用户,通过社群互动建立真实连接,通过精细化运营提升用户粘性——这些“慢变量”才是账号穿越流量周期的核心支撑。

微信评论软件刷赞的本质,是部分用户对“快速成功”的幻想,却忽视了平台生态的底层逻辑。在微信这个以“真实、健康、有价值”为准则的平台上,任何试图通过技术手段走捷径的行为,最终都会被规则反噬。真正的流量增长,从来不是靠软件刷出来的点赞数堆砌,而是靠一条条走心的评论、一次次真诚的互动、一个个真实用户的认可。对于内容创作者和商家而言,与其将时间和金钱投入高风险的刷赞操作,不如回归内容本质,用心打磨每一篇推文、每一条视频,让优质内容成为吸引流量的“磁石”。毕竟,在微信生态里,真实的互动,才是账号成长最坚实的基石。