不交保证金的兼职靠谱吗,法拍房交了保证金不竞拍能退吗?

在个人经济活动日益频繁的今天,“保证金”这个词如同一枚硬币的两面,既可能是诚信合作的基石,也可能是精心设计的陷阱。当我们面对“不交保证金的兼职靠谱吗”的疑惑时,背后是对网络兼职诚信体系的探寻;当我们纠结于“法拍房交了保证金不竞拍能退吗”的细节时,则是对投资规则与法律契约的敬畏。这两个看似孤立的问题,实则共同指向了一个核心议题:如何在不同场景下,正确解读并应对“保证金”这一机制,从而保护自身权益。这并非简单的“是”或“否”能回答,它需要我们深入其背后的商业逻辑与法律框架。

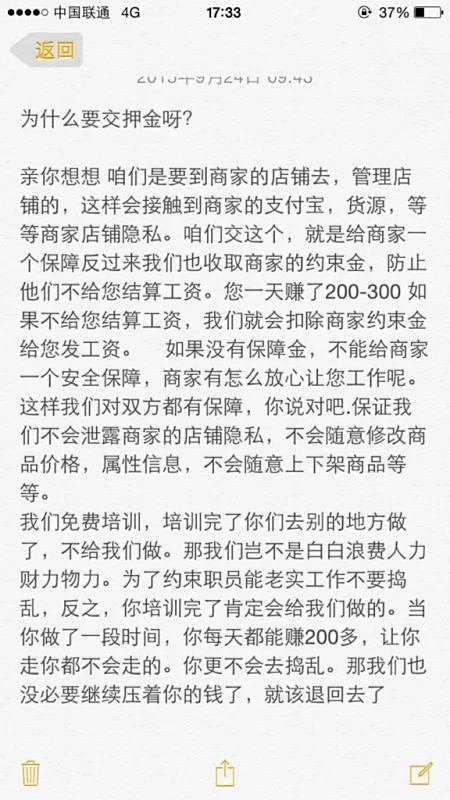

首先,我们来剖析第一个问题:那些宣称“无需缴纳保证金”的兼职,究竟靠不靠谱?或者说,反过来看,凡是要求先交保证金的兼职,是不是就一定不靠谱?在当下的就业环境中,网络兼职因其灵活性吸引了大量人群,但也正是这种“非接触式”的特性,为不法分子提供了温床。一个典型的网络兼职保证金骗局,其运作逻辑往往建立在信息不对称与求职者的急切心理之上。骗子会发布一个看似诱人的职位,如“打字员”、“刷单员”、“点赞员”等,门槛极低,报酬丰厚。当应聘者上钩后,便会以“工服费”、“材料费”、“保密费”等名目,要求缴纳一笔数额不大的保证金。这笔钱,就是筛选受害者并完成诈骗的关键一步。为什么说它是“筛选”?因为一个真正有戒心的人会在此刻止步,而那些因贪图高薪或缺乏社会经验的人则会支付,骗子从而精准地锁定了“易感人群”。支付之后,或是被直接拉黑,或是被诱导投入更多资金进行“升级任务”,最终血本无归。因此,从商业常识判断,任何正规的雇佣关系,其本质是雇主购买劳动者的技能与时间以创造价值。雇主是需求方,劳动者是供给方,理应由雇主向劳动者支付报酬。如果一个“雇主”在尚未提供任何劳动、创造任何价值之前,就先向劳动者索要费用,这本身就颠倒了商业逻辑。一个诚信的企业,其信誉和品牌就是最好的“保证金”,无需通过收取求职者的押金来约束员工。所以,对于兼职工作保证金风险,我们的基本态度应该是:凡是以任何名义要求预先缴费的兼职,都应被视为高风险信号,几乎可以断定其不靠谱。真正靠谱的兼职,是基于你的能力与对方的认可,是“先干活,后拿钱”的朴素契约,而非“先交钱,后幻想”的虚幻泡影。

然而,将“保证金”一概而论为洪水猛兽,也失之偏颇。这就引出了我们的第二个问题:在法拍房领域,保证金不仅存在,而且是强制性的。那么,法拍房竞拍保证金可以退吗?这里的保证金,与兼职领域的“押金”有着本质区别。它不是某个个体的牟利工具,而是由国家司法机关主导,为保证司法拍卖程序严肃性、权威性而设立的一种法律担保。它的核心目的在于,确保竞拍人是在经过深思熟虑、具备一定经济实力的前提下参与竞拍,防止恶意抬价、扰乱拍卖秩序的行为。这笔保证金直接缴纳至法院指定账户,受到严格的监管。那么,缴纳之后如果不参与竞拍,或者竞拍失败,能否退还呢?答案是肯定的,但有严格的条件和流程。通常来说,法拍房保证金退还条件主要有以下几种情况:第一,拍卖开始前,竞拍人主动申请放弃参拍资格,此时保证金一般会在拍卖结束后几个工作日内原路退回。第二,参与竞拍但未能成功竞得,也就是说你的出价没有超过最高价,那么在拍卖结束后,你的保证金也会被自动退回。第三,拍卖流拍,即没有人出价达到保留价,此时所有竞拍人的保证金均会退还。这体现了其“担保”而非“惩罚”的性质。但是,需要注意的是,如果竞拍人在拍卖过程中出价,并且在拍卖结束后反悔,或者竞得标的后拒不支付尾款、签署成交确认书,那么这笔保证金将不予退还,并可能面临进一步的法律追责,例如赔偿拍卖差价、承担二次拍卖的费用损失等。在这种情况下,保证金就从“担保”转变成了“违约金”,是对其扰乱司法程序行为的惩罚。因此,法拍房的保证金制度,是一套严谨、透明且具有法律强制力的规则体系。它考验的是竞拍者的契约精神和对规则的尊重,与兼职领域的诈骗手段,有天壤之别。

通过对比这两种场景,我们可以清晰地看到“保证金”的双重属性。在缺乏有效监管和法律约束的非正式经济活动中,如网络兼职,它常常异化为风险信号,成为不法分子利用人性弱点设下的圈套。其背后的逻辑是掠夺而非合作,是零和游戏而非价值共创。而在受到公权力监督、有明确法律框架支撑的正式经济活动中,如司法拍卖,它则体现为契约精神的象征,是维护市场秩序、保障交易公平的重要工具。其背后的逻辑是规则与信用,是对所有参与者权利与义务的平等界定。这一差异的根本,在于“权力”的归属和“规则”的透明度。在前者,权力完全掌握在信息发布者手中,规则由其单方面制定且模糊不清;在后者,权力由法律和法院所代表,规则对所有参与者公开透明且一视同仁。

那么,作为普通人,我们该如何构建自己的风险防御体系,从容应对这两种截然不同的“保证金”情境呢?关键在于培养一种“场景化认知”与“契约审查”的思维模式。当面对任何需要缴纳保证金的情况时,第一步是问自己:我处在一个什么样的场景中?是自由松散的线上兼职,还是严肃规范的司法拍卖?这个场景的规则制定者是谁?是某个未经验证的个人或公司,还是国家司法机关?第二步,是进行“契约审查”。即便没有书面合同,也要审视其中隐含的权利义务关系。在兼职场景下,对方的“义务”是什么?是提供一个真实的工作岗位,还是仅仅一个虚无缥缈的承诺?你的“权利”是什么?是获得劳动报酬的权利,还是被索要费用的“义务”?当权利义务严重不对等时,风险便已高企。而在法拍房场景下,法院发布的《拍卖公告》和《竞买须知》就是一份标准化的“契约”,必须逐字逐句地阅读,特别是关于保证金缴纳、扣除、退还的条款,以及悔拍的后果。一个成熟的市场参与者,会像研读法律文书一样去研究这些规则,将所有潜在的风险点了然于胸,再决定是否投入。

归根结底,对“保证金”的辨识能力,是现代公民经济素养的重要组成部分。它考验的不仅仅是我们的防骗技巧,更是我们对商业逻辑、法律规则和人性本质的理解深度。从警惕兼职骗局中的每一个“保证金”陷阱,到敬畏法拍房规则里的每一笔保证金,我们学会的不仅仅是如何保护钱包,更是如何在复杂的社会经济网络中,做一个清醒、理性、懂得运用规则保护自己的行动者。这面名为“保证金”的镜子,照见的既是对方的诚信与否,也是我们自身的认知与智慧。看清它,我们才能在机遇与风险并存的路上,走得更稳、更远。