超速打码是真的吗?用超速打码会封号吗?

在数字世界的角落里,“超速打码”这个词总带着一丝神秘与诱惑,仿佛是通往自动化捷径的秘钥。然而,当我们拨开营销话术的迷雾,探究其真实面目时,会发现这并非什么尖端科技,而是一个游走在灰色地带、充满陷阱的概念。所谓“超速打码”,本质上是对验证码识别服务的一种夸张化包装,其宣称的“毫秒级响应”、“100%通过率”往往经不起推敲。要理解这一点,我们必须先回归验证码的初衷——它是一道基于图灵测试的安全门,旨在区分真实用户与自动化程序。任何试图“超速”闯关的行为,都必然与这道门的设计初衷背道而驰。

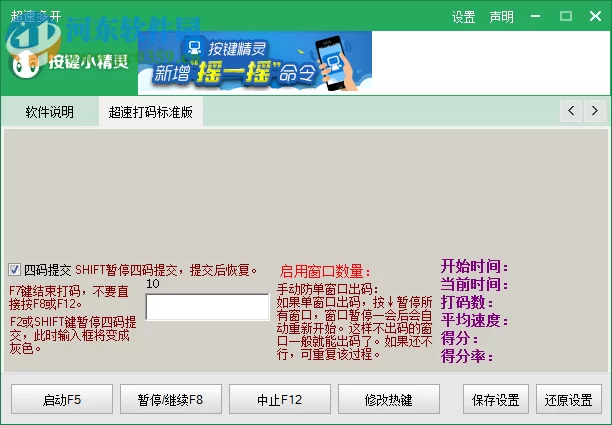

那么,这些“超速打码平台”的原理究竟是什么?它们通常依赖以下几种技术路径,但没有哪一种能真正称得上“超速”且无懈可击。第一种是传统的OCR(光学字符识别)技术,对于早期简单的、扭曲度低的文本验证码尚有一定效果,但面对如今集成了滑动拼图、点选文字、空间推理等复杂行为的验证码,OCR的识别率已断崖式下跌,更谈不上“超速”。第二种是机器学习模型,通过海量数据训练来识别特定类型的验证码。这确实比OCR先进,但模型的泛化能力有限,一旦网站更新验证码策略,模型就可能瞬间失效,且训练和部署成本高昂,并非普通用户能接触的“超速”工具。第三种,也是目前最普遍但最不为人道的模式——人工打码。平台将接收到的验证码任务分发给背后成千上万的“码农”,由人工识别后回传结果。这种模式的速度受限于人工操作,绝不可能“超速”,其本质是劳动力的压榨,并且存在极高的信息泄露风险。因此,所谓的“超速”更多是一种吸引眼球的商业噱头,其背后隐藏的,是技术瓶颈、人力成本与安全风险的复杂博弈。

接下来,我们必须直面那个最核心的问题:自动打码会导致封号吗? 答案是肯定的,而且风险极高,甚至可以说,使用这类服务几乎等同于在账户的悬崖边试探。现代互联网平台的风控系统早已不是单纯依赖验证码这一道防线。它们构建的是一套立体的、多维度的行为模式分析体系。当你使用自动化脚本配合打码服务时,即便验证码被“成功”识别,你的账户行为也已经暴露了诸多非人类特征。例如,你的IP地址可能在短时间内频繁切换,或来自一个被标记为数据中心/代理服务器的地址池;你的浏览器指纹(包括User-Agent、屏幕分辨率、字体、插件等)可能与正常用户大相径庭;你的操作轨迹,如鼠标移动、点击间隔、页面停留时间,会呈现出一种机械的、无规律的平滑,这与人类充满随机性和微小停顿的自然行为截然不同。风控系统正是通过综合分析这些数据点,来判断一个账户是否由真人操作。验证码的通过,可能恰恰是触发深度检测的开关。系统会判定:“一个通过了验证码的‘机器人’,其威胁等级远高于一个普通访客。”因此,封号并非因为验证码识别失败,恰恰是因为识别“成功”后的后续行为,彻底暴露了自动化的本质,触及了平台的安全红线。

更进一步,验证码识别服务的风险远不止封号这一项,它牵扯出的是一个关于技术、安全与法律的三重红线。从安全角度看,使用这些服务意味着你必须将你的目标网站、账户信息(有时甚至是Cookies或Session)授权给一个不受信任的第三方。这无异于将自家大门的钥匙交给一个身份不明的陌生人。这些平台的后台可能植入恶意代码,窃取你的个人数据、金融信息,甚至接管你的账户进行非法活动。从财务角度看,许多打码工作室采用预付费模式,用户充值后可能遭遇服务不稳定、识别率骤降,甚至平台直接跑路的局面,最终人财两空。从法律层面审视,情况则更为严峻。根据我国《网络安全法》以及相关司法解释,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助的,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。即便你的初衷并非犯罪,但大规模、高频次的自动化访问行为本身,就可能违反目标网站的《用户服务协议》,构成不正当竞争,并承担相应的法律责任。将希望寄托于这样一个灰色产业链,无异于饮鸩止渴。

那么,形形色色的打码工作室靠谱吗? 基于以上分析,答案不言而喻。一个以“对抗平台规则”为核心业务的服务方,其自身的合规性与稳定性就值得怀疑。它们的生命力依赖于平台风控的漏洞,一旦平台技术升级,它们的服务便会瞬间失效,缺乏可持续性。为了吸引客户,它们往往进行夸大宣传,承诺无法保证的服务。在合作过程中,它们通常会用格式条款免除自身所有责任,一旦你的账户被封,它们会以“是你自己使用不当”为由推得一干二净。一个真正“靠谱”的商业实体,应当是阳光、透明、合法合规的,而不是像打码工作室这样,长期潜伏在阴影之中,以破坏网络生态为代价牟利。对于有正规自动化需求的用户,正确的途径永远是寻求官方提供的API接口,遵守平台的robots.txt协议,进行合法、合规、友好的数据交互与操作。

试图寻找“超速打码”的捷径,本质上反映了一种对数字规则的漠视与侥幸心理。然而,网络世界的秩序,恰恰建立在这些规则之上。真正的效率与安全,并非源于如何更狡猾地绕过壁垒,而是来自于对规则的深刻理解与尊重,以及在此基础上构建的、可持续的、合规的技术方案。与其将时间与金钱投入到高风险的灰色服务中,不如学习如何利用官方API,如何模拟更真实的人类行为,如何与平台方进行沟通与合作。这不仅是对自己账户安全的负责,更是对整个互联网生态健康发展的贡献。当我们将目光从投机取巧的“超速”幻想移开,投向更坚实、更光明的技术正道时,才会发现,那条路才是通往真正成功的唯一路径。