兼职聘用协议有法律效力不?和劳动合同有啥区别?

在法律实践中,一份签署完备的兼职聘用协议,其法律效力是毋庸置疑的。它并非一纸空文,而是受到《中华人民共和国民法典》合同编保护的民事法律文件。只要协议的签订双方具备相应的民事行为能力,意思表示真实,且协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,那么这份协议就在双方之间设立了明确的债权债务关系。无论是提供兼职服务的一方,还是接受服务并支付报酬的用人单位,都必须受到协议条款的约束。协议的核心价值在于,它将模糊的口头承诺转化为清晰的权利与义务清单,为可能发生的纠纷提供了最直接的裁判依据。因此,认为“兼职协议无所谓,签了也白签”是一种极其危险的误解,它可能会让任何一方在权益受损时陷入维权无门的窘境。

要真正理解兼职协议的内涵,就必须将其与标准劳动合同进行深度剖析,二者的核心分野主要体现在法律适用、关系性质、权利义务等多个维度。首先,从法律依据上看,劳动合同严格受《中华人民共和国劳动合同法》的调整和规制,这是一种具有社会法属性的特别法,旨在倾斜保护劳动者的合法权益。而广义上的兼职协议,若其工作模式不符合法律定义的“非全日制用工”,则更多地被认定为一种劳务合同或承揽合同,主要适用《民法典》中的合同编规定,强调的是双方地位的平等与意思自治。其次,在关系性质上,劳动合同建立的是一种具有人身从属性的隶属关系,劳动者需遵守用人单位的规章制度,接受其管理和指挥,形成的是一种相对稳定、持续的“管理与被管理”关系。而兼职关系,特别是民事劳务关系,则更侧重于成果的交付,双方的关系更为松散、独立,兼职人员通常不深度融入用人单位的组织管理体系中。

社会保险的缴纳是二者之间一道清晰的法律分水岭。根据法律规定,建立全日制劳动关系的用人单位,必须为劳动者依法缴纳“五险一金”,这是法定的、强制性的义务,不容协商免除。然而,对于兼职用工,情况则复杂得多。如果兼职形式被界定为《劳动合同法》所规定的“非全日制用工”,即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式,那么用人单位通常只需为其缴纳工伤保险,其他险种则非强制。如果兼职关系更进一步被认定为纯粹的民事劳务关系,例如一次性的项目设计、临时的活动主持等,用人单位则完全没有为其缴纳社会保险的法定义务。这种差异直接关系到兼职人员能否享受工伤、医疗、养老等社会保障,是双方在签约前必须明确的关键点。

解除关系的权利与后果也截然不同。在全日制劳动合同框架下,无论是用人单位还是劳动者,解除合同都需遵循法定程序和条件。用人单位单方解除合同,必须符合《劳动合同法》第三十九条规定的过失性辞退、第四十条规定的非过失性辞退或第四十一条规定的经济性裁员等情形,否则可能构成违法解除,需要支付赔偿金。即便是在合法解除的情况下,符合特定情形的还需向劳动者支付经济补偿。反观非全日制用工,法律赋予了双方极大的灵活性。任何一方都可以随时通知对方终止用工,且用人单位无需向劳动者支付经济补偿。这种“来去自由”的模式,虽然提升了用工的灵活性,但也意味着兼职人员的工作稳定性远低于全日制员工,缺乏失业等社会保障的缓冲。对于纯粹的民事兼职协议,其解除方式则完全遵从协议中的约定,若无约定,则可依据《民法典》关于合同解除的相关规定处理。

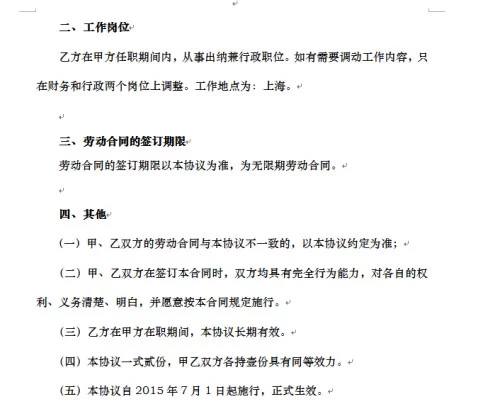

鉴于上述显著区别,无论是寻找兼职机会的个人,还是计划聘用兼职人员的企业,在签署兼职聘用协议时都必须保持高度审慎。对于兼职者而言,首要任务是明确协议的性质,仔细阅读条款,判断自己究竟是被当作“非全日制用工”员工,还是独立的“劳务提供者”。这一点直接影响你的税收缴纳方式(是工资薪金还是劳务报酬)以及能否享受工伤保障。其次,要清晰界定工作内容、报酬标准、支付时间和方式,避免口头承诺引发的“赖账”风险。对于知识产权归属、保密义务等特殊条款,也需有清醒的认识。对于用人单位而言,首要风险在于“被认定为事实劳动关系”。如果对兼职人员的管理方式、工作时间、工作强度等实质上已经达到了全日制用工的标准,即便签署的是“兼职协议”,在劳动仲裁或诉讼中也可能被认定为事实劳动关系,从而面临补缴社保、支付经济补偿等法律责任。因此,协议中应尽可能明确工作时间的上限、管理的边界,并保留好工作记录与报酬支付凭证,构建一个清晰的、区别于全日制员工的管理模式。

最终,一份严谨的兼职协议,其意义远不止于规避风险。它更像是一份合作蓝图,是双方信任与尊重的具象化体现。它用法律的尺子,丈量出合作的边界,划定了责任的范畴。当双方都清楚自己的权利何在、义务为何时,合作的摩擦成本将大大降低,效率与和谐度则会显著提升。在灵活用工日益成为趋势的今天,理解并善用兼职聘用协议这一法律工具,不再是可有可无的选项,而是每一位市场参与者必备的核心素养。它让每一次合作都始于清晰,行于规范,终于共赢。