丑闻细节曝光让人不忍直视,究竟有多扎心?

每一次公众人物塌房,都像一场突如其来的公共地震,震中是那个破碎的人设,而余波则扩散到每一个曾投注过关注与情感的个体心中。那种“不忍直视”的扎心感,并非源于简单的道德评判,它是一种更深层、更复杂的心理体验。它刺痛的,是我们内心深处对于美好、真实和信任的朴素向往。当一个被精心包装、长期被视为榜样或偶像的形象轰然倒塌,随之曝光的丑闻细节,如同一把把锋利的刀片,精准地划开了我们用情感与期望编织的幻象。

丑闻细节曝光的心理冲击,其核心在于对个体认知与情感世界的双重颠覆。首先是认知失调的剧烈痛苦。我们的大脑习惯于将事物归入简洁、连贯的框架中。公众人物的“人设”正是这样一个被精心打造的框架:他或许是勤奋上进的青年才俊,或许是温柔体贴的完美伴侣,或许是心怀大爱的慈善家。我们依据这些信息构建了对他们的认知,甚至在无形中将其内化为自己价值观的一部分。然而,当那些与既定人设完全相悖的、粗鄙甚至丑陋的细节被呈现在眼前,大脑的内部逻辑系统便瞬间崩溃。这种“怎么可能?”的惊愕,正是认知失调最直接的表现,它迫使我们在接受“自己被骗了”和“世界是混乱的”这两种同样令人痛苦的结论之间挣扎。

其次,这是一种情感投射的背叛。在现代社会,人们对公众人物的喜爱,早已超越了单纯的作品欣赏。那是一种近乎移情作用的情感投射。我们或许在他们身上看到了自己渴望成为的样子,或许将他们作为精神慰藉,寄托了自己对理想生活、理想人格的想象。这种单向度的情感连接,虽然虚幻,却真实地构成了我们精神生活的一部分。因此,人设崩塌后的公众情绪,从来不只是愤怒。愤怒之下,是深切的失望与悲伤。那种感觉,仿佛是你最珍视的一件藏品,突然被发现是赝品,而且是用最廉价的材料伪造的。你的损失不仅是这件藏品的价值,更是自己曾经投入的、那份纯粹真挚的情感。这种背叛感之所以扎心,因为它指向的是我们自身情感的“错付”,让我们对自己曾经的信任与热爱产生了怀疑。

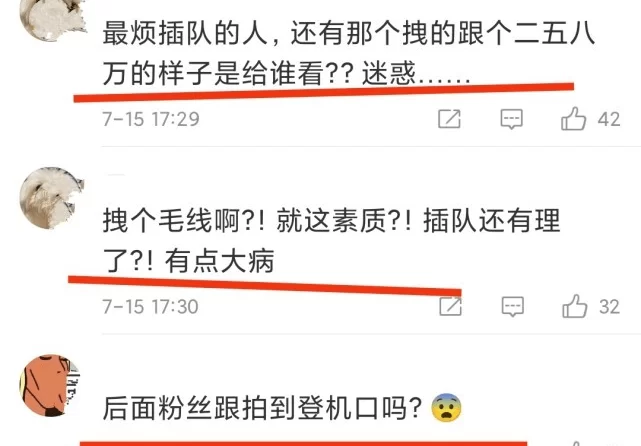

而那些“不忍直视”的丑闻细节,恰恰是摧毁这一切的终极武器。抽象的指控可以被辩解,可以被怀疑,但具体的、充满画面感的细节——一段录音、一张照片、一句私下的秽语——它们拥有无可辩驳的“在场证明”。这些细节将高高在上的神坛人物瞬间拉回泥潭,剥去所有光环,暴露出最原始、最不堪的人性弱点。它们以一种粗暴的方式,强迫我们直面一个事实:我们所追捧的“完美”,可能只是一个彻头彻尾的商业骗局。这种被真相“硬塞”进来的体验,带来的冲击是毁灭性的。它不仅摧毁了对个体的信任,更动摇了我们对整个信息环境的判断力,让我们不得不思考:在这个流量的时代,还有什么是真实可信的?

更深层次地看,每一次公众人物塌房事件,都是对信任危机的根源与反思的一次全民公开课。扎心的背后,是社会集体无意识中对诚信体系崩塌的焦虑。这些事件的频发,揭示了一个残酷的现实:在资本与流量的驱动下,“人设”已成为一种可以被量化、被生产、被消费的商品。从选拔、培训到包装、营销,一条完整的产业链致力于将普通人打造成满足市场需求的“完美偶像”。这种高度工业化的造星模式,其本质就是一种“信任透支”。它用前期投入的巨大成本,构建一个虚假的信用体系,然后通过粉丝经济、商业代言等方式,将这份信任迅速变现。当泡沫破裂,塌房不仅是某个艺人的个人悲剧,更是整个行业病态模式的必然结果。公众的每一次“扎心”,都是在为这种透支行为支付最终的账单。

因此,当我们面对那些丑闻细节,感到痛心疾首时,或许可以尝试将这份情绪转化一种更为清醒的认知。这种扎心,恰恰证明我们内心深处依然保有着对真善美的渴求,我们的道德直觉依然敏锐。它提醒我们,信任不应被轻易赋予,尤其是在一个被精心策划的表象世界里。我们需要建立更具批判性的思维,学会分辨“角色”与“人格”,欣赏其作品,但不盲从其人设。这种转变,并非意味着变得冷漠或犬儒,而是走向一种更成熟、更理性的情感模式。那份扎心的痛楚,或许正是我们告别幼稚的偶像崇拜,走向独立人格与自主思考的必经之路。它是一记警钟,敲碎了虚假的幻梦,也震醒了沉睡的判断力。