专业能做什么兼职?教师校外兼职有啥规定?

身为教师,面对“我还能做什么”的叩问时,心中总是交织着一份渴望与一份审慎。渴望的是将多年积累的知识与技能转化为更多元化的价值,审慎的则是那道悬于头顶的职业行为准则。这道界限并非冰冷的墙壁,而是保障教育公平与教师声誉的护城河。因此,探讨教师的兼职路径,本质上是一场在规则的框架内,寻求个人发展与职业尊严之间精妙平衡的艺术。这并非一道非黑即白的判断题,而更像是在政策的边界线上,跳一支合规而优雅的华尔兹。

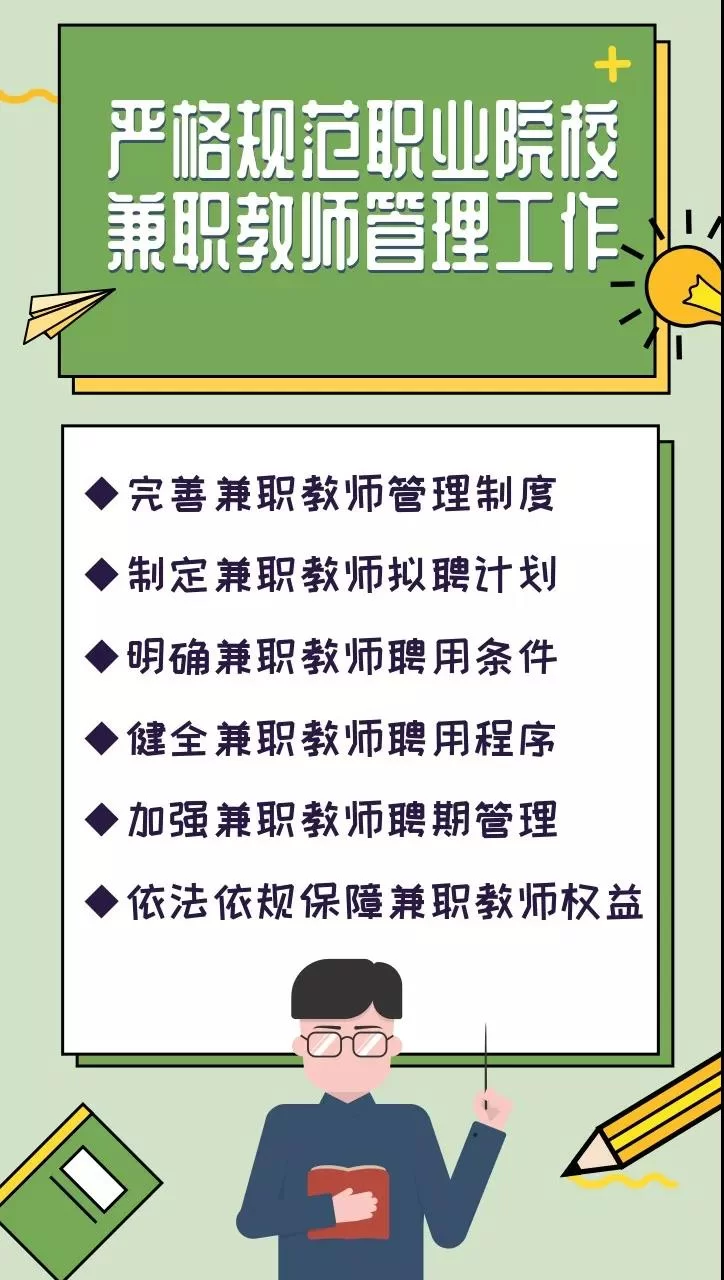

首先,我们必须清晰地认知到教师兼职的“红线”所在。这份认知并非源于恐惧,而是源于对职业身份最深沉的尊重。近年来,“双减”政策的落地,以及《中华人民共和国教师法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法规文件的持续深化,共同构筑了一个愈发清晰的政策框架。其核心要义可以概括为两条不可逾越的底线:第一,“不得利用职务之便谋取私利”;第二,“不得影响正常教育教学”。这意味着,任何兼职行为若涉及组织、推荐、诱导学生参加有偿补课,或是在校外培训机构兼职,都是绝对禁止的。这不仅是对教师个人行为的约束,更是为了切断校内教学与校外商业利益之间的不当链接,守护教育资源的公共属性。理解了这一点,我们才能在安全的区域内探索可能性。政策的初衷并非“堵死”,而是“疏导”,引导教师们将才华投入到更能体现其社会价值、且不与学生利益产生冲突的领域中去。

明确了边界,我们便可以开始规划“绿洲”的布局。教师的兼职选择,远比人们想象的要广阔,关键在于如何巧妙地“转译”自己的核心能力。一种思路是纵向深化,将教学能力迁移至新场域。例如,中小学教师完全可以涉足成人教育或职业技能培训领域。你精通的数学思维,可以为准备公务员考试的成年人提供逻辑解题的线上课程;你扎实的文学功底,可以转化为面向企业员工的公文写作或演讲口才训练营。这些领域的受众并非你的在校学生,天然地避开了利益冲突的风险。此外,在线知识付费平台为教师们提供了绝佳的舞台。你无需建立自己的机构,只需在平台上开设一门关于高效学习方法、儿童心理学启蒙、或是某一学科深度兴趣拓展的系列课程,就能将知识精准地触达有需求的群体,完成一次漂亮的“价值变现”。

另一种,也是更具想象力的思路,是横向拓展,挖掘教学之外的“隐藏技能”。教师的职业训练了我们的逻辑思维、语言表达、信息筛选和共情能力,这些“软技能”本身就是稀缺资源。例如,一位语文教师,完全可以凭借出色的文字功底,成为一名教育类自媒体撰稿人、儿童读物创作者或在线课程的脚本设计师。一位英语教师,可以利用语言优势,承接非文学性的翻译工作,如商务合同、技术文档等,这既专业又合规。一位美术或音乐教师,则可以将艺术审美能力应用于UI设计、短视频剪辑、商业插画等领域。这种路径的魅力在于,它让教师的身份变得更加立体和丰满,你不再仅仅是一个“教书的”,更是一个“创作者”、“设计者”或“沟通者”,这种角色的转换本身就是一种极大的自我实现。

当然,找到方向只是第一步,如何安全地抵达彼岸同样重要。这就需要我们建立一套“合规操作指南”。在选择渠道时,务必优先考虑那些流程规范、资质齐全的线上平台,它们通常会与创作者签订正式合同,明确权利义务,提供法律保障。在打造个人品牌时,要时刻注意身份的区隔。例如,使用个人社交媒体账号进行知识分享时,应明确声明“本内容仅为个人观点,与所在单位无关”,且内容应具有普适性,避免带有指向性的招生或辅导信息。在心态上,要完成从“管理者”到“服务者”的转变。在校内,我们是学生的引导者;在校外,我们是知识产品的提供者,面对的是平等的消费者关系,这要求我们具备更强的市场意识和服务精神。同时,要始终保持学习的热情,无论是学习新的教学技术,还是研究目标用户的需求,持续迭代自己的知识体系,才能在竞争激烈的兼职市场中保持核心竞争力。

归根结底,教师探索兼职的过程,是一次深刻的自我再发现。它迫使我们跳出日复一日的教学常规,重新审视自己拥有的知识、技能乃至兴趣,思考它们在社会坐标系中的更多落点。这趟旅程的终点,不应仅仅是银行账户上增加的数字,而应是个人视野的拓宽、职业韧性的增强,以及对“教师”这一身份更深层次的理解。当我们将严谨的治学态度、无私的奉献精神和与时俱进的开拓意识融合在一起时,我们便找到了在规则之内,既能安身立命,又能追逐梦想的最佳路径。这片由政策、智慧与勇气共同开辟的园地,正等待着每一位心怀热忱的教育工作者去耕耘,去收获属于自己的别样丰收。