专兼职比例多少才算合理,计算方法怎么算?

专兼职比例的合理性,并非一个可以简单用数字量化的静态答案,而是一个动态的、与企业战略、行业特性、发展阶段乃至企业文化深度绑定的管理命题。许多管理者在寻求一个“黄金比例”时,往往陷入误区,试图套用其他企业的成功模板,结果却水土不服。真正的问题核心,不在于找到一个放之四海而皆准的数字,而在于建立一套科学的分析框架与决策逻辑,用以审视和优化自身的人力资本结构。这需要我们跳出单纯的人力成本视角,从战略匹配度、运营弹性和组织活力三个维度进行系统性思考。

要探讨专兼职比例,首先必须明确其计算方法,这是所有分析的基础。最常用且科学的工具是全职等效值。FTE将兼职人员的工作量折算为全职人员的工作量,从而实现人力投入的标准化比较。其基本计算公式为:总FTE = 全职员工数量 + (兼职员工总工作小时数 / 法定或公司规定的全职员工月度工作小时数)。例如,若一名全职员工每月工作160小时,那么两名每月各工作80小时的兼职员工,其FTE合计为1。这个看似简单的公式,其价值在于提供了一个统一的度量衡,让管理者能够清晰地看到,在完成特定工作任务时,组织究竟投入了多少“标准人力”。然而,仅仅计算出FTE是远远不够的,它只是一个起点。真正的洞察力来自于对FTE构成的分析:这些FTE分别投入在哪些业务模块?哪些是核心业务,哪些是辅助性工作?这些数据是后续进行结构优化的基石。

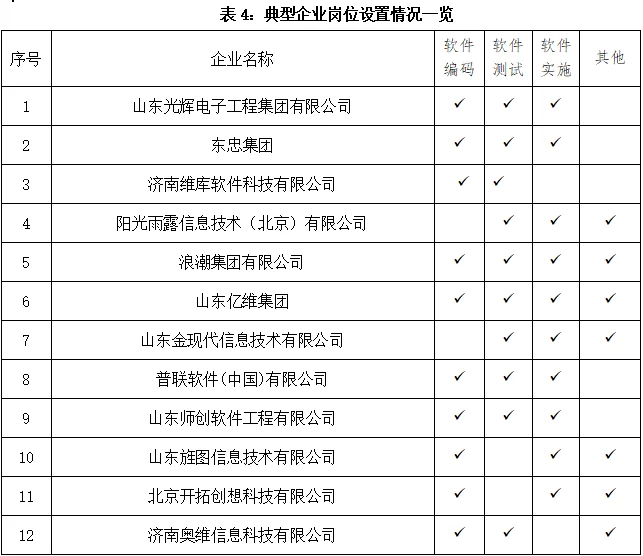

在掌握了基础计算方法后,我们才能深入探讨“合理比例”的内涵。这个比例的合理性,高度依赖于企业的业务波动的周期性。对于零售、餐饮、旅游等具有明显淡旺季的行业,一个较高的兼职比例往往是合理且必要的。在旺季,企业可以迅速通过兼职人员补充服务力量,应对客流高峰;在淡季,则可以灵活缩减,避免人力成本的沉没。这种“弹性”是这类企业生存和盈利的关键。反之,对于研发驱动型的高端制造业或需要高度协同的软件开发公司,其核心研发团队必须保持高度的稳定性和全职性。过高的兼职比例可能会破坏知识积累的连续性,影响团队默契和项目推进效率。因此,一个以全职为核心、兼职为补充的“同心圆”结构可能更为适宜。核心研发、关键管理岗位由全职员工构成,确保技术壁垒和组织稳定;而在测试、文档撰写、市场推广等阶段性或辅助性环节,则可以引入兼职或项目制人员,以实现成本与效率的最佳平衡。

企业的发展阶段同样是决定专兼职比例的关键变量。在初创期,企业资源有限,业务方向尚在探索,此时采用“核心全职+广泛兼职”的模式是一种明智选择。创始人及核心团队成员必须是全职,全身心投入,以凝聚向心力并把握战略方向。而对于非核心的行政、设计、法务等职能,则完全可以外包或聘请兼职顾问,用“买时间”而非“养人”的方式,将有限的资金聚焦于产品研发和市场开拓。当企业进入快速成长期,业务规模迅速扩张,此时需要逐步提高全职员工的比例,尤其是在中层管理和关键执行岗位上,以建立标准化的流程和稳固的组织架构,支撑规模化发展。到了成熟期,企业业务稳定,组织庞大,此时又需要重新审视专兼职结构,通过引入更多灵活用工方式来应对市场变化,激发组织活力,避免“大公司病”的滋生。可以说,专兼职比例的调整,本身就是企业生命周期管理的一部分。

更深层次地看,专兼职人员配置对企业的影响远不止于成本控制,它直接关系到组织的创新能力与知识管理。一个完全由全职员工构成的组织,虽然稳定,但也容易陷入思维定式和路径依赖。适度引入外部兼职专家、顾问或短期项目合作者,就像为组织打开了一扇窗,能够带来新的知识、技能和视角,激发内部的“鲶鱼效应”。这些“外部大脑”可以挑战现有假设,引入行业最佳实践,成为组织创新的催化剂。然而,挑战也随之而来。如何让兼职人员快速融入团队,理解企业文化?如何确保他们的工作成果符合组织标准?如何管理和保护因兼职人员流动而可能带来的知识泄露风险?这要求企业必须建立一套完善的灵活用工管理体系,包括标准化的入职引导、清晰的任务交付流程、有效的沟通机制以及严格的保密协议。管理兼职人员,考验的不仅是HR的专业能力,更是整个组织的开放性与包容性。

因此,制定公司专兼职结构,绝非一次性的数学计算,而是一项持续的战略管理活动。它要求管理者首先对自身业务进行一次彻底的“价值链解剖”,清晰界定哪些是创造核心价值的环节,必须由全职团队牢牢掌控;哪些是支持性、辅助性的环节,可以市场化、灵活化。其次,要建立数据驱动的决策习惯,定期分析人力成本、人均产出、项目周期等关键指标,评估当前专兼职结构的有效性。再者,要勇于尝试和迭代,可以从某个部门或某个项目开始试点,探索最适合自身的灵活用工模式,并在实践中不断调整优化。最终,一个健康的专兼职比例,应该是一个能够让企业在保持战略定力的同时,具备高度市场适应性的动态平衡点。它不是一成不变的数字,而是企业根据内外部环境变化,不断进行自我调节和进化的结果,是组织韧性与智慧的集中体现。