医生能做哪些副业赚钱啊?为啥不能随便接单做活儿?

在当今社会,医生群体面临着巨大的职业压力与相对固定的收入结构,寻求副业增收成为一种现实的考量。然而,“医生能做哪些副业赚钱啊?”这个问题背后,往往紧跟着一个更严肃的追问:“为啥不能随便接单做活儿?”这并非简单的行业壁垒,而是由法律、伦理、职业风险等多重因素共同构筑的坚固防线。理解这道防线的存在,是探索任何在职医生合规增收途径的绝对前提。

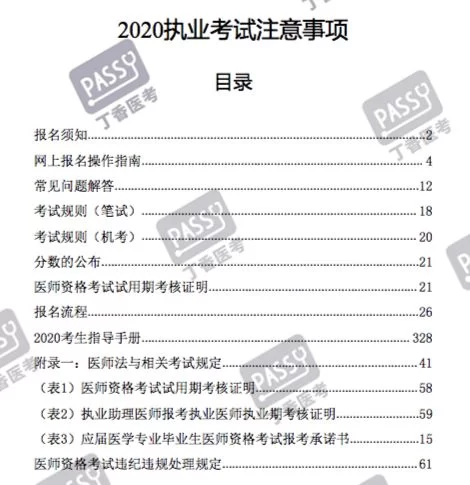

首先,我们必须清晰地认识到对医生执业行为的刚性约束。我国《执业医师法》明确规定,医师必须在注册的执业地点、执业类别和执业范围内开展诊疗活动。这“三个执业”原则,从法律层面直接否定了医生“私自走穴”或“随便接单”的可能性。为何如此严格?其核心在于保障医疗质量与患者安全。诊疗行为是一个极其复杂且高风险的过程,它依赖于完整的医疗体系支持,包括检查检验设备、药品供应、应急预案以及多学科协作。脱离了这个体系,医生的个人能力将大打折扣,一旦发生医疗意外,责任认定、后续赔偿将成为无解的难题。患者信任的不仅是医生个人,更是其身后的整个医疗机构。因此,“随便接单”看似是个人行为,实则是对患者权益的潜在侵害,也是对自身职业生涯的巨大赌博。除了法律红线,医院的管理规定也是一道重要门槛。绝大多数公立医院及大型私立医院,都会在劳动合同或内部规章中要求医生全职在岗,以保证院内医疗工作的稳定性和连续性。私自在外接活,不仅分散精力,影响本职工作,还可能涉及利益冲突、泄露医院机密等问题,一旦被发现,轻则通报批评、影响晋升,重则可能面临解聘甚至吊销执业证书的严重后果。这便是医生做副业有什么限制这一问题的核心答案。

既然“随便接单”的路被堵死,那么医生副业赚钱渠道究竟在哪里?答案在于“合规”二字。近年来,国家层面推动的“医师多点执业”政策,为医生释放价值提供了官方出口。这项政策允许符合条件的医生在两个或以上医疗机构定期执业,但这并非自由接单,而是需要经过第一执业地点的备案或同意,并接受卫生行政部门的统一监管。多点执业的本质,是将医生的闲置人力资源导向基层或需要的医疗机构,实现优质医疗资源的合理流动,是一种制度化的、受监管的执业行为延伸,它与私下接活有着本质区别。

除了多点执业这一“重资产”模式,互联网时代的到来则催生了更为灵活的医生可以做的线上副业。这些线上渠道往往将医生的专业知识“产品化”,在合规的前提下实现价值变现。首当其冲的是在线健康咨询与科普。在合规的互联网医疗平台上,医生可以利用碎片化时间,为用户提供图文、电话或视频形式的健康咨询。需要注意的是,这种咨询严格限定在“非诊疗”范畴,不能开具处方、进行诊断,主要作用是健康指导、就医建议和疾病知识科普。这种方式风险较低,既能帮助到更多人,又能获得合理报酬,是目前最受欢迎的线上副业之一。更进一步,是内容创作与个人IP打造。医生可以凭借其专业权威性,在知乎、抖音、小红书、B站等社交媒体平台,成为医学科普领域的意见领袖(KOL)。通过撰写科普文章、录制短视频、进行直播等方式,将晦涩的医学知识转化为通俗易懂的内容。当个人影响力积累到一定程度,广告合作、品牌代言、付费课程、出书等变现机会便会接踵而至。这条路虽然前期投入精力巨大,但一旦成功,其回报和影响力将远超传统副业,更能实现个人社会价值的最大化。

当然,医生的副业探索远不止于此。一些不直接面对患者,而是服务于B端(企业端)的“智力型”副业同样值得关注。例如,医学写作与翻译,为医药企业、科研机构、医学期刊撰写研究方案、临床试验报告、学术文章翻译等。这类工作对专业要求极高,但时间相对自由,回报也颇为丰厚。又如,医药企业顾问或培训师,为药企提供产品研发、临床试验设计、市场策略等方面的专业咨询,或者为医药代表、基层医生进行专业培训。这要求医生在特定领域有深厚的造诣和良好的沟通能力。此外,还有参与医疗健康领域的投资,一些资深的医生专家,凭借对行业趋势的敏锐洞察,可以作为顾问天使投资人,为初创的医疗科技公司提供专业指导,分享成长红利。这些路径都对医生的综合能力提出了更高要求,但也提供了更为广阔的职业想象空间。

探索副业的核心,应当是知识价值的延伸与赋能,而非简单的体力或时间交换。医生在选择任何副业时,都必须始终将合规性置于首位,审慎评估潜在风险,并确保其不影响本职工作的质量与精力投入。副业不应是逃避主业压力的“避风港”,而应是拓展专业边界、实现人生价值的“第二战场”。在守护生命的第一战场之外,医生们正以专业为笔,以合规为尺,在更广阔的健康产业图景中,勾勒出属于自己的、更具深度和广度的人生轨迹。这条路充满挑战,但每一步稳健的探索,都是对自身价值的重新发现,也是对社会健康福祉的再次贡献。