医院绩效分配制度咋写?DIP付费支出分配规则咋定?

DIP(按病种分值付费)支付方式改革的浪潮,正以前所未有的力量冲击着传统医院的运营模式。它早已超越了医保结算工具的范畴,成为重塑医院内部价值分配、引导医疗行为、驱动精细化管理的核心引擎。医院管理者必须清醒地认识到,沿用过去的“收入减支出,结余提奖金”的粗放式分配模式,在DIP时代将彻底失效。新的绩效分配制度,本质上是一场围绕“病种价值”和“成本管控”展开的深刻革命,其设计的成败,直接关系到医院的生存与发展。

构建DIP付费下的医院绩效分配方案,首要任务是完成思维范式的转换:从“规模扩张”转向“价值创造”,从“关注收入”转向“关注结余”。DIP支付给每一个病种一个固定的“价格”,这意味着医院的收入不再是开多少检查、用多少药决定的,而是由收治的病种结构和数量决定的。在这种逻辑下,利润的唯一来源就是在保证医疗质量的前提下,将实际成本控制在DIP支付标准之下。因此,DIP成本控制与科室绩效挂钩不再是管理选择,而是唯一的生存法则。绩效分配制度的每一个设计环节,都必须服务于这个核心目标。这要求我们将科室、甚至医生个人的利益,与病种成本控制的效果紧密捆绑,形成“谁控制成本,谁获益;谁浪费资源,谁担责”的良性机制。

一个科学、可操作的医院绩效工资分配制度实施细则,需要建立在精准的数据测算与清晰的规则界定之上。其构建过程可以分解为三个关键步骤。第一步,是“算总账”,即确定全院可用于绩效分配的DIP结余总额。这个总额并非简单的医保拨付款,而应是“全院DIP医保预算收入 + 患者自付部分 - 全院标准DIP总成本”。这个“标准成本”的核定尤为关键,它需要结合历史数据、行业标杆以及医院自身战略导向,为每个DIP病种设定一个科学的、具有挑战性的成本基准线。第二步,是“分蛋糕”,即进行一次分配,将全院的绩效总盘分配到各个临床科室。这里的核心公式是“科室绩效 = 科室DIP总结余 × 提取比例 ± 绩效考核调节”。科室DIP总结余等于科室所有病种的DIP总收入减去科室的实际可控成本。可控成本的界定必须清晰,如人员绩效、药品、耗材、变动水电等,而像固定资产折旧、管理费用等则应视为不可控成本,由医院层面统一核算。提取比例则体现了医院的整体分配策略与积累水平。第三步,是“内部分配”,即指导科室进行二次分配。这正是基于DIP的科室绩效二次分配规则发挥作用的地方,也是最能激发个体活力的环节。科室应将获得的绩效总额,依据岗位价值(RBRVS或点数法)、工作负荷(CMI、手术风险、管床数等)、工作质量(病历质量、患者满意度、并发症控制率)以及成本控制贡献度等多个维度,进行综合量化考核后分配到个人,彻底打破“大锅饭”和“平均主义”。

在具体的DIP付费下医院绩效分配方案设计中,必须警惕几个潜在陷阱并予以有效规避。首先是“唯经济论”的倾向。如果一个科室或医生为了追求结余,而“挑选”简单高盈利的病种,推诿复杂高成本的危重病人,这将严重损害医院的技术水平和社会声誉。因此,必须在分配模型中加入强有力的平衡指标,如CMI(病例组合指数)权重。对收治疑难危重症、CMI值高的科室和个人,给予额外的绩效激励,引导价值导向。其次是数据失真的风险。DIP绩效分配高度依赖于病案首页填写的准确性、成本核算的精细度。如果源头数据出现偏差,整个分配体系就会失灵。因此,医院必须同步强化病案质控、成本核算体系建设,确保数据的真实、准确、及时。最后是临床科室与行政后勤部门的协同问题。行政后勤部门虽不直接产生DIP结余,但其服务效率、管理能力直接影响临床的运营成本和患者体验。其绩效分配应与全院的整体DIP运行效能挂钩,形成一个“一荣俱荣、一损俱损”的责任共同体。

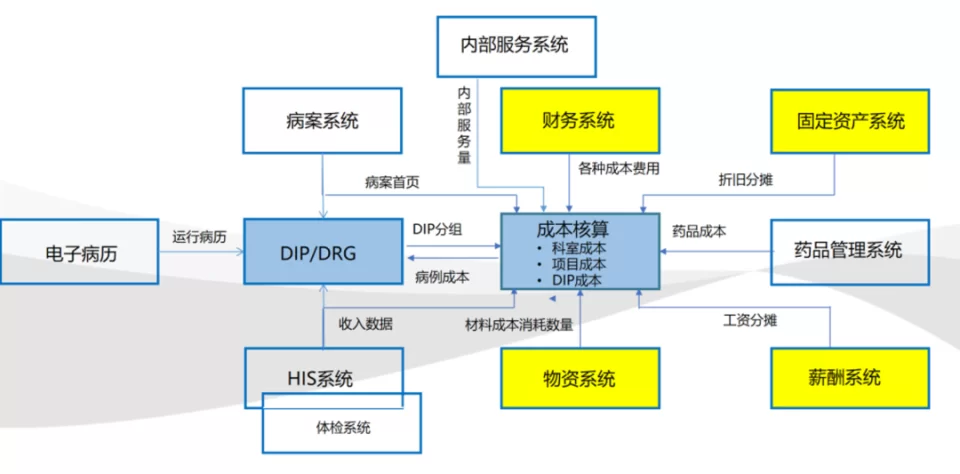

技术的赋能是这套复杂体系得以顺畅运行的重要保障。现代医院需要借助强大的HRP(医院资源规划)、BI(商业智能)和数据可视化平台,将复杂的DIP核算逻辑、成本归集过程、绩效分配结果变得透明、实时、可追溯。管理者可以随时通过驾驶舱界面,监控到每个科室、每个病种的成本与结余状况,医生也能在授权范围内看到自己的绩效贡献,这种透明化本身就是一种无形的激励与约束。同时,制度的设计不能一成不变,它需要一个动态调整与优化的闭环机制。医院应定期(如每半年或一年)对绩效方案进行复盘,根据医保政策的调整、疾病谱的变化以及医院战略的转移,对病种成本标准、考核指标权重、提取比例等参数进行科学修订,确保制度的持续有效性与公平性。

归根结底,DIP下的绩效分配制度改革,其终极目标并不仅仅是降本增效,而是通过一套精密的价值传导机制,引导全体医务人员回归医疗本质,以最小的资源消耗,为患者提供最适宜的医疗服务。它考验的不仅是管理者的财务与数据能力,更是其战略远见、沟通智慧与变革决心。当每一位医生在下笔开出处方、安排检查时,心中都有一杆“成本与价值”的秤,当每一个科室都在思考如何优化诊疗路径、提升服务效率时,医院的内涵质量与发展动力便被真正激活了。这,或许就是DIP时代给予中国医院管理者最深刻的课题与最宝贵的机遇。