事业单位管理人员能兼职吗?规定文件依据是啥?

首先,我们必须明确最根本的法规依据。人力资源社会保障部、监察部联合发布的《事业单位工作人员处分暂行规定》(以下简称《规定》)是所有事业单位人员行为规范的“高压线”。其中,第十八条明确指出:“有下列行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予降低岗位等级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:……(三)违反国家有关规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的……”这一条款为禁止违规兼职取酬提供了最直接、最权威的法律支持。这里的“兼任职务领取报酬”,通常指在各类企业、营利性组织中担任董事、监事、经理等职务并获取薪酬。对于掌握一定公共资源和行政管理权力的管理人员而言,其身份的公共属性决定了其个人行为必须受到更严格的约束,以防止公权私用,确保其精力百分之百地投入到公共管理服务之中。

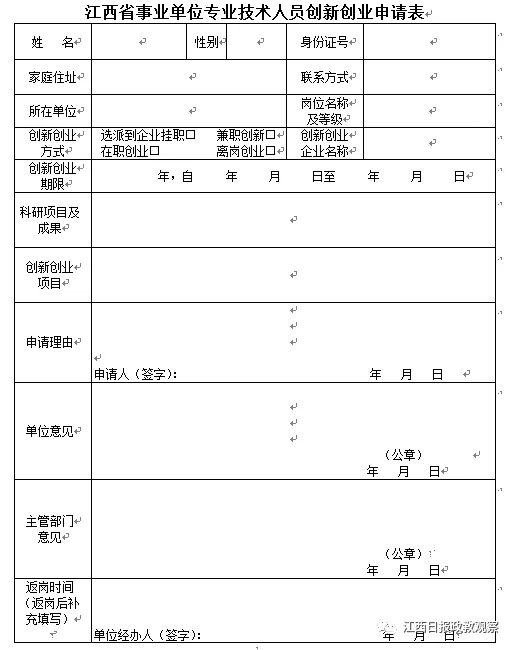

然而,将所有事业单位人员一概而论也是有失偏颇的,一个关键的区别在于管理人员与专业技术人员。政策上存在着“严于管理,宽于技术”的倾向。对于管理人员,由于其岗位涉及决策、审批和资源分配,政策导向是严格禁止其到与主管业务有直接关联的企业或其他营利性组织兼职。这几乎是铁律,审批的可能性微乎其微。但对于专业技术人员,如教师、医生、科研人员等,政策则展现出一定的灵活性。例如,国家鼓励和支持事业单位专业技术人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经所在单位批准,可以到与本职业务相关的企业、科研机构、高校、社会组织等兼职,从事科技成果转化、技术开发、技术咨询、技术服务等活动,并获取合法报酬。这一政策导向,其目的在于促进知识流动和技术转化,释放创新活力,服务于社会经济发展。因此,一位大学的管理学院院长(管理人员)大概率不能去企业做管理顾问,而同一位大学的计算机系教授(专业技术人员)则有可能在合规前提下,参与企业的技术攻关项目。这就是岗位性质决定政策边界最典型的体现。

那么,是否存在所谓的“安全”兼职领域?答案同样是审慎的。即便是一些看似与营利无关的兼职,如在行业协会、商会、学术团体等社会组织中担任职务,也并非毫无限制。关键依然在于审批程序。任何形式的兼职,原则上都应事先向本单位党组织或人事部门书面报告,并获得批准。单位在审批时会综合评估多项因素:兼职组织的性质是否为营利性,兼职活动是否与个人及单位职责范围存在利益冲突,是否会占用正常工作时间,是否会利用单位的公共资源(如信息、设备、名誉)等。未经批准擅自兼职,无论是否取酬,本身就是一种违反组织纪律的行为。尤其需要警惕的是,一些“隐性”兼职,比如以他人代持股份、充当“影子股东”、通过亲属间接参与企业经营等方式,更是党纪国法严厉打击的对象,其背后可能隐藏着更深层次的腐败问题,风险极大。

理解了规定与区别,我们更要清醒地认识到违规兼职的处分与风险。一旦被查实,面临的不仅仅是纪律处分。《规定》中提到的警告、记过、降级、撤职乃至开除,都会对个人的职业生涯造成毁灭性打击,档案中留下难以抹去的污点。更严重的是,如果兼职行为涉及利用职权或影响力为他人谋取不正当利益,并收受财物,则可能越过违纪的界限,触及《中华人民共和国刑法》中关于受贿罪的法律红线,面临刑事追责。近年来,纪检监察机关通报的许多案例中,都不乏领导干部和管理人员因违规兼职取酬而受到严肃处理的实例。这些案例反复警示我们,兼职问题绝非小事,它考验的是一个人的党性修养、纪律意识和职业操守。在全面从严治党、持续推进反腐败斗争的大背景下,对这一领域的监管只会越来越严,标准只会越来越高。

对于身处事业单位管理岗位的人员而言,正确的做法是树立清晰的“红线”意识。在考虑任何兼职可能性之前,首先应深入学习《事业单位人事管理条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》以及本行业、本单位出台的具体管理办法。将精力聚焦于如何提升自身的管理能力和公共服务水平,这才是其职业发展的正道。如果确有特殊原因需要参与某些社会活动,务必主动、坦诚地向组织报告,严格遵守审批流程,绝不抱有侥幸心理。归根结底,这条关于兼职的红线,划定的不仅仅是一个行为禁区,更是对公共信任的守护和对个人职业生涯的负责。在公共利益的尺度面前,任何个人的“小算盘”都显得微不足道,唯有恪尽职守、廉洁自律,方能行稳致远。