事业单位晚上兼职项目有哪些?管理规定允许吗?

对于身处事业单位的个体而言,探讨“事业单位晚上兼职项目”这一话题,本质上是在职业稳定与个人价值拓展之间寻找一条微妙的平衡木。这并非简单的“多劳多得”,而是一场涉及政策理解、风险评估与自我管理的深度博弈。许多人在暮色降临时分,心中燃起对额外收入的渴望,但随之而来的便是对“管理规定允许吗”这一核心问题的审慎掂量。这种纠结,是体制内环境赋予的独特印记,也是每一个想要迈出这一步的人必须首先正视的现实。

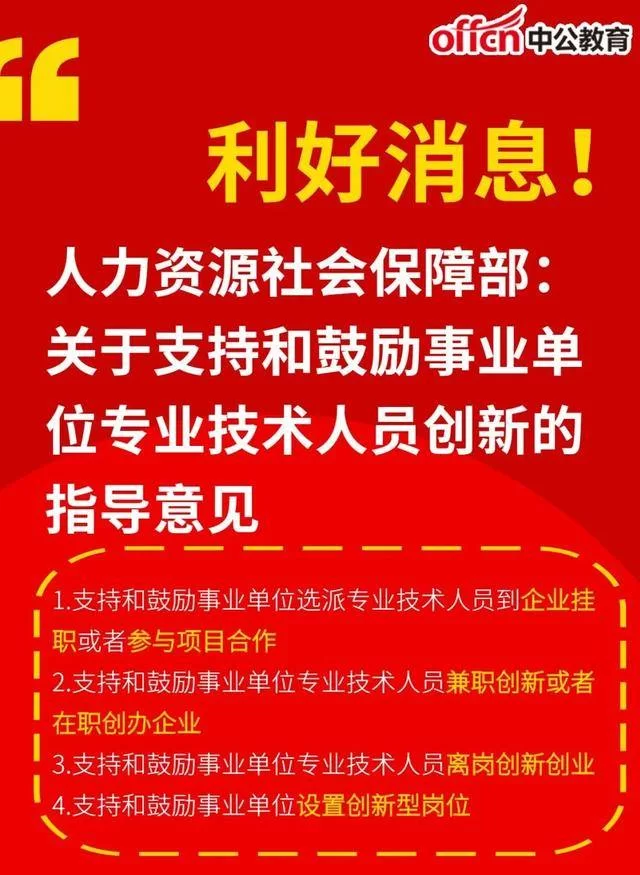

理解“事业单位人员兼职规定”的内核,是所有行动的起点。与普通企业员工不同,事业单位工作人员的身份具有特殊性,其行为往往与公共利益和政府形象挂钩。相关规定,如《事业单位工作人员处分暂行规定》等,其核心精神并非要彻底封死个人发展的通道,而是旨在防范利益冲突、确保本职工作的专注度以及维护公职人员的廉洁性。其中,最关键的红线在于“不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这句话的解读并非非黑即白,它更像一个警示牌,提醒你任何兼职行为都不能与你的本职工作产生任何形式的利益关联,不能利用你的职务之便或单位影响力去获取私利。例如,一个在教育系统工作的人员,利用职务之便为学生提供有偿辅导,这显然是严重违规的。规定的深层逻辑是,你的主要职责是为公众服务,你的时间和精力首先要保证这一点,任何可能分散这份精力或玷污这份职责的兼职,都在禁止之列。

在明确了法规的框架后,深入剖析“体制内人员副业风险”就显得尤为必要。风险是多维度的,绝不仅仅是被发现后接受处分那么简单。首先是职业信誉风险,这是最无形也最致命的。一旦你的兼职行为被同事或领导知晓,即便完全合规,也可能被贴上“不务正业”、“心思活络”的标签,影响到你在单位的评价、信任度以及未来的晋升机会。在论资排辈、看重口碑的体制内环境,这种隐性损失远比几千元的外快更为沉重。其次是法律与纪律风险,这是最直接的后果。如果触碰了红线,轻则通报批评、影响年度考核,重则可能面临警告、记过甚至开除的处分,职业生涯毁于一旦。再者是精力与健康风险,这是最现实的挑战。事业单位的工作虽看似稳定,但同样不乏突发任务、加班加点的情况。晚上投身兼职项目,必然会挤压休息和学习时间,长期以往,不仅可能导致主业工作效率下降,更会透支身体,得不偿失。对这三重风险的清醒认知,是决定是否开展副业以及如何开展副业的“安全阀”。

那么,在如此严格的约束和潜在风险之下,是否还存在“合规的兼职副业”空间?答案是肯定的,但前提是极高的自律和审慎的选择。这些项目普遍具备几个核心特征:非营利性、非关联性、低投入性、高隐蔽性。第一类是基于纯粹知识技能变现的项目。比如,你擅长写作,可以在不泄露任何工作信息的前提下,为各类新媒体平台提供稿件;如果你精通外语或编程,可以通过网络平台承接翻译或代码编写任务;如果你有设计专长,可以从事一些Logo、海报的零散设计工作。这里的关键在于,你出售的是一种脱离了单位身份的、纯粹的市场化技能。第二类是兴趣导向的分享与教学。例如,你爱好书法、绘画或某种乐器,可以在社区或通过线上方式,以非营利或收取少量材料费的形式,组织兴趣小组或教学。这更多被视为一种文化分享,而非商业行为,风险极低。第三类是纯粹的线上劳动。如数据标注、问卷调查、线上客服等,这类工作技术门槛低,但同样重要的是要选择正规平台,并确保工作内容与你的本职工作毫无关联。第四类是创作型被动收入。例如,运营一个与工作无关的垂直领域自媒体账号(如电影评论、旅行攻略、美食分享等),通过平台流量分成或广告获利。这需要长期积累,但一旦成型,便能实现“睡后收入”,且与本职工作物理隔离。选择这些“事业单位晚上兼职项目”时,必须时刻自问:这件事是否需要我利用单位的资源或人脉?是否会让我在公众面前以单位员工的身份出现?如果答案是否定的,那么它通常就在安全区内。

最终,选择是否以及如何开展兼职,更像是一场关于个人定位与未来规划的深度思考。它考验的不仅是你的能力,更是你的智慧与定力。在体制内,稳定是最大的财富,这份稳定来自于组织的信任和公众的认可。任何副业的探索,都应以不损害这份核心资产为绝对前提。与其说我们在寻找一个“事业单位晚上兼职项目”,不如说我们是在寻找一种既能安放个人才华与抱负,又能与现有身份和谐共存的生存智慧。这个过程,需要我们对规则有敬畏之心,对风险有洞察之明,对自我有清醒之认知。选择不在于做与不做,而在于如何做得有智慧,让副业成为生活的稳定器,而不是主业的定时炸弹。在夜深人静之时,当你敲下第一个字、写下第一行代码,或是构思第一个设计方案时,请务必记住,你是在为自己的未来添砖加瓦,但前提是,你不能动摇那座名为“主业”的根基。