人人兼职是真是假?转发视频真能赚钱吗?

转发视频赚钱的广告充斥社交媒体,"人人都能做""日入过千"等诱人标语让无数人心动。但这类兼职的真实性究竟如何?从行业角度看,视频转发本质是流量变现的衍生模式。正规平台会通过广告分成、推广佣金等方式给予用户报酬,但收益远低于宣传水平。某短视频平台运营总监透露,普通用户转发一个视频的实际收益通常在0.01-0.1元之间,需要海量转发才能获得可观收入。这种模式对平台而言是低成本获客手段,对用户则需警惕沦为免费劳动力。

兼职平台的盈利逻辑往往被刻意模糊。正规平台如抖音、快手等官方任务系统,收益透明且有明确规则。而大量第三方平台采用多级分销制度,要求用户拉人头、充值升级才能提现。北京某律师事务所案例显示,2022年涉及视频转发兼职的投诉中,73%存在诱导付费或无法提现问题。这些平台通常会设置"满100元提现"门槛,但用户完成99元后任务量会骤减,最终被迫放弃。

辨别兼职真伪需要关注三个核心指标:平台资质、收益规则、用户口碑。工商注册信息可在国家企业信用信息公示系统查询,收益规则应明确无歧义,而用户评价需交叉验证。某反诈骗中心专家建议,凡是要求预先缴纳费用、承诺过高收益、操作流程复杂的兼职都应高度警惕。特别是那些打着"区块链""元宇宙"等概念包装的转发项目,往往更具迷惑性。

视频转发兼职的法律边界常被忽视。根据《网络安全法》,转发内容需承担审核义务,若涉及侵权或违法信息,转发者可能面临连带责任。2023年杭州一起案例中,兼职者因转发诈骗视频被行政处罚。正规平台会提供内容过滤机制,但仍需用户保持判断力。上海某互联网公司法务强调,赚钱不能突破法律底线,兼职者应建立风险意识。

从行业趋势看,短视频兼职正走向专业化分流。简单转发任务逐渐被淘汰,取而代之的是内容创作、直播带货等需要技能的兼职形式。某MCN机构负责人预测,未来兼职市场将更注重"能力变现",而非"流量变现"。对想通过视频赚钱的人来说,提升剪辑、策划等专业技能才是长期之计。那些承诺轻松赚钱的平台,本质上是在收割信息不对称的红利。

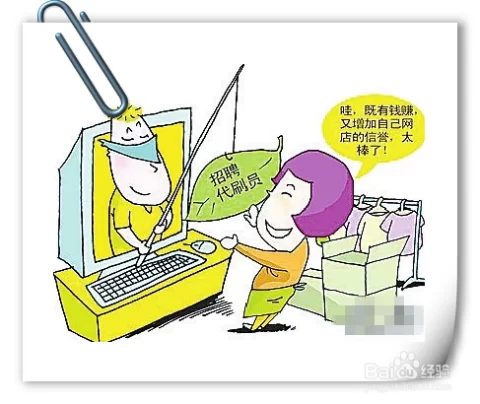

网络兼职的心理陷阱值得深究。诈骗平台善于利用人们的焦虑和侥幸心理,用"碎片时间变现""宝妈兼职首选"等标签精准定位群体。心理学专家指出,这种营销策略击中了现代人"想赚钱又怕麻烦"的矛盾心理。真正的兼职机会往往不会大张旗鼓宣传,而是通过专业圈子或正规渠道发布。保持理性预期,是避免被骗的首要条件。

技术发展使兼职监管面临新挑战。AI生成的兼职广告、虚拟账号刷单等手段让骗局更难识别。某安全实验室研究员演示,只需简单工具就能伪造平台后台和收益截图。这要求兼职者具备基本的数字素养,如检查网址备案、验证公司信息等。监管部门也在加强技术反制,但个体防范意识始终是最重要的防线。

视频转发兼职的价值重塑正在发生。部分教育平台开始探索"知识转发"模式,用户转发优质教育内容可获得学习权益兑换。这种模式将商业价值与社会价值结合,或许能开辟新路径。但无论如何变革,"天下没有免费午餐"的真理不会改变。任何兼职都应遵循等价交换原则,那些看起来过于美好的机会,往往藏着看不见的成本。

面对纷繁的兼职信息,建立个人评估体系至关重要。这个体系应包含:平台合法性验证、收益合理性判断、风险承受能力评估三个维度。建议兼职者先小额测试,确认能正常提现后再决定是否继续投入。某财经博主提出"72小时原则":任何让你马上做决定的兼职都应暂缓,冷静观察三天后再做判断。

短视频兼职的未来将更注重生态化构建。头部平台正在打造包含创作、分发、变现的完整兼职体系,参与者需要具备综合能力。这种转变意味着简单转发任务的市场会持续萎缩,而内容价值将成为核心竞争力。对兼职者而言,与其追逐快速赚钱的幻影,不如投资自身技能提升,这才是应对变化的根本之道。

兼职市场的健康发展需要多方合力。平台应强化信息披露,监管部门需完善法规,而用户要提升媒介素养。某行业协会发布的《网络兼职白皮书》建议建立兼职信用评价体系,让优质机会脱颖而出。在这个过程中,每个参与者都是推动者,也是受益者。当理性与诚信成为市场主流,人人兼职的理想才能真正照进现实。