人保员工能当副业吗,国企员工直播副业真的行?

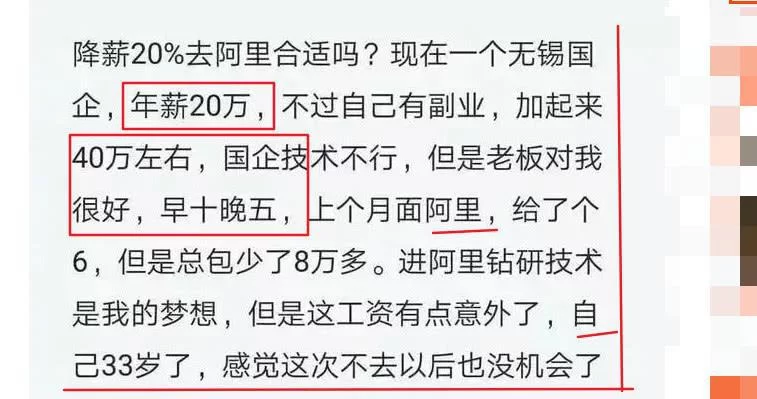

“人保员工能当副业吗?”这个问题,在无数个深夜里,可能萦绕在许多寻求突破与额外收入的国企员工心头。答案并非一个简单的“能”或“不能”,它更像一张复杂的网,交织着政策红线、职业伦理、个人发展与风险博弈。特别是在直播带货这一风口浪尖上,其高曝光度、强互动性的特质,使得“国企员工直播副业”这一议题变得尤为敏感和复杂。要真正厘清这个问题,我们必须穿透表象,深入其背后的逻辑肌理。

首先,我们需要正视国企员工副业规定的核心约束。大多数国有企业,包括人保在内,其内部管理规章都或多或少地触及员工从事兼职或副业的问题。这些条款往往措辞严谨,例如“不得从事影响本职工作的有偿活动”、“不得利用职务之便谋取私利”等。其根本出发点在于维护企业的正常运营秩序、保障核心信息安全以及防范利益冲突。对于像人保这样的金融类国企,这种要求更为严苛。《中华人民共和国劳动合同法》中虽未明令禁止员工兼职,但强调了对用人单位利益的保护,这就为国企内部的严格规定留下了法律解释空间。 因此,国企员工副业规定的“红线”,本质上是一条“忠诚与廉洁”的底线。任何可能动摇这条底线的副业行为,都无异于在悬崖边行走。

那么,具体到“人保员工直播带货”这一场景,风险点究竟在哪里?它远比我们想象的要具体。第一大风险是显性的利益冲突。假设一位在人保财险工作的员工,在直播间售卖汽车用品,即便与保险业务无直接关联,也可能引发外界对其是否利用内部信息、客户资源进行变现的联想。更进一步,如果直播内容与金融、理财、保险沾边,哪怕只是泛泛而谈,都极易被认定为违规展业,触碰监管与公司的双重红线。第二大风险是隐性的品牌形象损害。国企员工在某种程度上代表着企业的公众形象。一旦直播中出现不当言论、争议性产品或售后服务问题,其个人行为的负面影响会迅速传导至所在企业,对“人保”这样的金字招牌造成不可估量的声誉损害。第三大风险是无意识的信息泄露。在直播的即时互动中,员工可能无意间透露工作环境、内部流程、甚至是对某些业务的主观看法,这些看似无害的碎片化信息,对于竞争对手或别有用心者而言,可能就是极具价值的情报。

面对如此严峻的挑战,是否意味着国企员工与直播副业彻底绝缘?也并非如此。关键在于一套周密而审慎的国企员工副业风险规避策略。这套策略的核心是建立一道“防火墙”。第一道墙是内容隔离。选择与本职工作毫无关联的领域,例如文学分享、园艺技巧、地方美食探店等。主题越是“风马牛不相及”,利益冲突的嫌疑就越小。第二道墙是身份剥离。在直播平台上,避免使用真实姓名,不透露任何与“人保”、“国企”相关的身份信息,打造一个纯粹的、独立的个人IP。第三道墙是资源切割。严禁使用任何公司资源,包括但不限于办公时间、办公设备、内部通讯录、客户数据等,确保副业运营的绝对独立性。这三道墙,共同构建了一个相对安全的操作空间。

然而,仅仅有风险规避还不够,实现直播副业与主业平衡是可持续性的根本保障。这份平衡,首先是精力的平衡。直播看似轻松,实则耗时耗力,从选品、策划、预热到直播互动、售后复盘,是一个完整的链条。国企员工必须清醒地认识到,主业是“1”,副业是后面的“0”,一旦主业因精力不济而下滑,所有的“0”都将失去意义。因此,严格划定时间边界,将副业严格限制在法定节假日和八小时工作之外,是不可动摇的原则。其次是心态的平衡。要正确看待副业收入,它应是锦上添花,而非赖以生存的支柱。过度的功利心会让人在直播中急功近利,从而增加违规风险。保持一种“玩票”与“学习”的心态,将其视为拓展视野、锻炼沟通能力的平台,反而能走得更长远。

最后,我们必须回到国企员工兼职合法性的终极拷问上。从法律层面看,只要不违反劳动合同的明确约定,不构成对正常工作的严重影响,不涉及竞业限制,普通国企员工的兼职行为本身并不违法。但“合法”不等于“合规”,更不等于“无风险”。国企的特殊性在于其“纪律性”要求远高于一般企业。因此,最稳妥的路径,是在行动之前进行“三步核查”:第一步,仔细研读员工手册、职业道德规范等内部文件,寻找关于兼职的明文或隐含条款;第二步,匿名或通过非正式渠道,向公司人力资源或纪检部门咨询相关政策口径,了解公司的容忍度;第三步,也是最关键的一步,自我评估。评估自己的风险承受能力,评估所选副业与主业的关联度,评估自己能否真正做到严格的自我约束。

在体制的框架内寻求个体的价值延伸,本身就是一门需要智慧与勇气的艺术。对于人保乃至所有国企员工而言,直播副业这扇窗,推开与否,以及推开多大,考验的不仅是政策解读能力,更是对自我职业边界与人生规划的深刻洞察。它不是一场非黑即白的判断题,而是一道需要用审慎、智慧和自律来精心解答的开放题。