以优良党风引领校风教风,如何带动社风民风?

党风,作为一种政党的精神风貌与行为准则,其力量绝非仅存于庙堂之高,而是如水银泻地,无孔不入地渗透在社会肌体的每一个细胞之中。对于肩负着立德树人根本任务的高校而言,党风更是其精神内核与价值引擎,是校风与教风的源头活水。它并非悬浮的政治口号,而是通过党员领导干部的率先垂范、广大党员教师的言传身教,内化为一种可感可知的文化气场,一种严谨治学、清正廉洁、求真务实的集体人格。当这种源于党的先进性与纯洁性的风气,在校园中生根发芽、蔚然成林时,其塑造的不仅仅是当下的学术生态,更是在为整个社会培育未来的风气与民魂。这种由内而外的辐射与引领,正是新时代高校党建工作的深层价值所在。

以优良党风引领校风教风,其内在逻辑根植于党对高校的全面领导这一根本制度。高校党委作为学校的领导核心,其决策水平、执行能力与廉政状况,直接决定了学校发展的航向与底色。一个坚强有力、风清气正的领导班子,能够制定出符合教育规律与国家发展的前瞻性战略,能够营造出公平公正、激励创新的制度环境,从而为优良校风的孕育提供最坚实的政治保障。这种引领作用具体体现在两个层面:一是方向引领,确保社会主义办学方向,将党的教育方针不折不扣地贯穿于人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的全过程;二是价值引领,通过理论学习、主题党日等活动,将党的理想信念、宗旨意识、奋斗精神,转化为师生共同的价值追求和精神坐标。可以说,党风是“定盘星”,它校准了校风教风的价值航标,使其在任何风浪面前都能保持正确的航向,不迷失、不动摇。

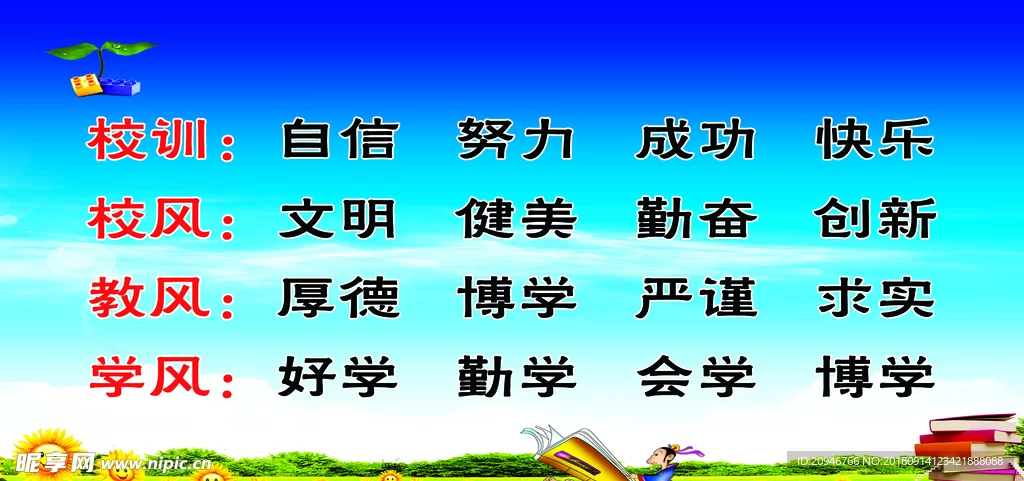

将党风建设的成效转化为校风教风建设的具体实践,关键在于抓住“人”这个核心要素,尤其是作为教育主体的教师队伍。新时代师德师风建设,正是这一转化的核心枢纽。一名党员教师,其身份首先意味着更高的标准和更重的责任。他在课堂上的严谨治学,是对党的实事求是思想路线的最好诠释;他对学生的倾心关怀,是对党的全心全意为人民服务宗旨的生动实践;他在科研中的诚信坚守,是对党倡导的科学精神与工匠精神的自觉遵循。因此,加强教师党支部建设,选树一批“四有”好老师标杆,发挥党员教师在教学改革、学科建设、师德涵养中的先锋模范作用,是让党风“软实力”变为教风“硬约束”的有效路径。当学生看到的是一群既有扎实学识,又具高尚品德、家国情怀的教师时,他们所受到的浸润是全方位的。这种影响超越了知识的传授,成为一种品格的塑造、一种精神的传承,从而催生出勤奋、严谨、求实、创新的优良学风,最终汇聚成积极向上、格调高雅的校园风气。

校风教风的塑造,其终极价值在于对社会风气的反哺与引领。高校并非孤立的象牙塔,而是社会文化生态的重要参与者与建设者。其影响力的传导路径清晰而有力。首先,也是最直接的路径,是通过毕业生。数以百万计的大学生,他们在校期间所耳濡目染的校风教风,所内化的价值观念与行为规范,将伴随他们一生,并带入各行各业的工作岗位、各个城市的社区家庭。一个在党风纯正、校风清朗的环境中成长起来的青年,更可能成为一个正直诚信、爱岗敬业、有社会责任感的公民。他们是“行走的校风”,是优良党风向社会辐射的最活跃的载体。其次,高校通过其知识创造与社会服务功能,直接介入社会发展。大学的智库报告、技术创新、文化产品,无不蕴含着其背后的价值立场。一个具有良好党风和学术风气的大学,其产出必然更具科学性、建设性与前瞻性,能够为社会发展提供理性的、正能量的智力支持,从而在更高维度上引领社会思潮,提升整个社会的文明水位。

然而,我们必须清醒地认识到,从党风引领到社风民风提升,是一个长期、复杂且充满挑战的系统工程,绝非一蹴而就。其间的挑战在于如何避免“党建”与“业务”两张皮,防止优良党风的引领作用流于形式化、口号化。真正的引领,必须是深度的、有机的融合,是将党的政治优势、组织优势转化为实实在在的治理效能和育人成效。这就要求高校党建工作必须紧密围绕人才培养中心工作,以问题为导向,创新方式方法。例如,在信息时代,如何利用新媒体技术,以青年人喜闻乐见的方式讲述红色故事、传播主流价值,是对传统党建模式的考验。又如,面对社会思潮的多元化,如何加强师生思想引领的针对性和有效性,构建起具有强大凝聚力和引领力的意识形态阵地,亦是亟待破解的课题。衡量其成效,不能仅看开了多少会、发了多少文件,而应聚焦于师生的精神面貌、学术成果的社会价值、毕业生的社会贡献度等更为根本和长远的指标。

优良党风引领校风教风,最终润物无声地滋养社风民风,这并非一个单向的灌输过程,而是一场关乎民族精神气质的深刻对话与共同塑造。它要求高校党组织必须成为真正的战斗堡垒,每一名党员都成为一面鲜红的旗帜,在各自岗位上散发光和热。它呼唤教育工作者回归教育初心,以德立身、以德立学、以德施教,做学生为学、为事、为人的“大先生”。当校园内充盈着追求真理的执着、服务人民的担当、勇于创新的锐气和清正廉洁的底气时,这种由内而外生发的文化自信与精神力量,自然会如涓涓细流汇入江海,成为推动社会风气持续向善向上的一股清流,为国家发展与民族复兴注入最深沉、最持久的道德力量。每一所高校,都是这场伟大实践的能量节点。