企业兼职创新,事业单位人员参与能鼓励支持吗?

事业单位人才沉淀了大量专业知识与社会资源,而企业创新则充满活力但常面临高端人才瓶颈。二者若能通过兼职创新的形式有机结合,无疑将为社会经济发展注入新的动能。然而,这一模式的可行性与操作边界,始终是政策制定者、事业单位管理者、企业以及人才本人共同关心的核心议题。这并非一个简单的“能”或“不能”的判断题,而是一个涉及制度设计、价值分配与风险管控的复杂系统工程。鼓励与支持是明确的政策导向,但实现路径必须在规范的轨道内谨慎前行。

政策春风下的机遇与边界

近年来,国家层面多次出台文件,明确鼓励科研人员等事业单位专业技术人员参与到创新创业的大潮中。这为事业单位人员兼职创新政策支持提供了坚实的顶层设计。政策的初衷在于打破人才壁垒,让沉睡在体制内的智力资源“活”起来,服务于产业升级和经济转型。对于事业单位人员而言,这不仅是增加收入、实现个人价值的渠道,更是将理论知识转化为现实生产力的宝贵机会。对于企业,尤其是中小型科技企业,能够以相对较低的成本获得高水平的智力支持,解决技术难题,提升创新能力,无疑是巨大的吸引力。然而,政策的鼓励绝不意味着毫无约束的“放行”。政策的红线清晰划定:兼职创新必须不影响本职工作、不泄露国家和单位秘密、不侵占单位知识产权、不利用职权谋取不正当利益。这“四不”原则,构成了所有参与方必须遵守的基本底线,是平衡创新活力与公共利益的基石。

企业如何精准吸纳与有效利用

企业在企业吸纳事业单位人才兼职的过程中,不能仅仅抱着“捡便宜”的心态,而应建立一套系统化的对接与合作机制。首先,需求的精准定义是前提。企业应明确自身在技术瓶颈、战略规划、市场分析等方面的具体需求,而不是模糊地寻求“专家指导”。其次,寻访渠道需多元化。除了传统的行业人脉推荐,更可以与相关的高校、科研院所、医院等事业单位建立定向合作关系,甚至通过地方政府搭建的“柔性引才”平台进行对接。合作模式的创新同样关键。除了传统的项目咨询,还可以探索技术顾问、短期项目攻关、联合研发、技术入股等多种形式。最重要的是,企业必须展现出足够的诚意与规范性。一份权责清晰、收益分配合理的合作协议是合作的起点,它不仅保障了双方的利益,更是对事业单位人才的一种尊重。企业应充分理解兼职人员的时间和精力限制,制定灵活的工作节奏,并为其开展工作提供必要的便利,创造一种“不求所有,但求所用”的开放合作氛围。

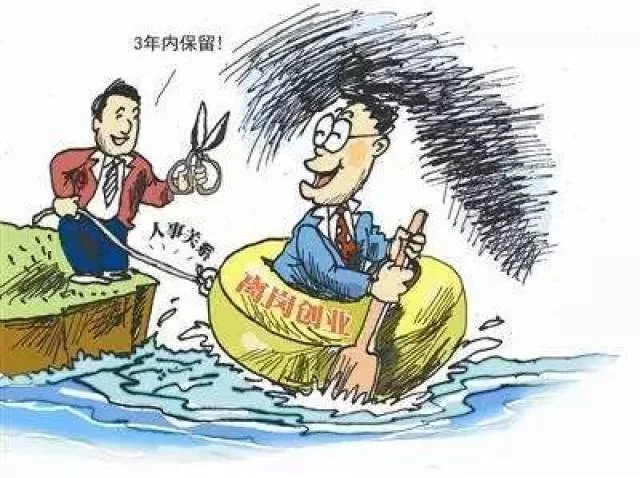

科研人员离岗创业的特别规定与实操

在所有事业单位人员中,科研人员是参与创新创业最为活跃的群体。针对他们,国家有更为细致的科研人员离岗创业兼职规定。这些规定允许科研人员在一定期限内(通常为3年)保留人事关系,离岗创办企业或到企业开展科技成果转化。这为科研人员“下海”提供了坚实的后盾,降低了他们的机会成本。但在实操层面,科研人员需要特别注意几个关键点。一是程序的合规性,离岗创业必须经过所在单位的批准,并办理相关手续,切不可“先斩后奏”。二是成果的界定,必须清晰划分在职期间利用单位资源完成的职务发明与个人利用业余时间完成的非职务发明,这是避免未来知识产权纠纷的核心。三是与原单位的协同,离岗不等于“断联”,应与原单位保持良好沟通,甚至可以将原单位作为技术后盾,形成产学研的良性互动。对于那些选择保留本职工作、仅进行兼职的科研人员,则更需严格自律,确保兼职活动与本职工作在时间、内容、资源上不存在冲突,守住职业道德的底线。

合规性与风险防范:三方共赢的保障

任何创新模式的探索都伴随着风险,事业单位兼职创新合规性与风险防范是确保这一模式行稳致远的核心。对于个人而言,最大的风险在于触犯法律法规和单位纪律,轻则影响职业发展,重则承担法律责任。因此,在参与任何兼职活动前,必须认真学习相关政策法规,向单位人事或纪检部门进行充分咨询,并取得书面许可。对于事业单位而言,其管理者扮演着“守门人”和“赋能者”的双重角色。一方面,要建立健全内部管理制度,明确兼职审批流程、行为规范和责任追究机制,防止国有资产流失和权力寻租。另一方面,也要破除思想藩篱,在合规的前提下,为单位人才“松绑”,支持他们将智慧贡献给更广阔的社会。对于企业,风险则主要来自于合作的合法性与成果的归属。企业必须对合作对象的身份和权限进行尽职调查,确保其有权将相关技术或知识用于商业合作。同时,在合作协议中,必须对知识产权的归属、使用范围、收益分配等核心条款做出极其详尽且无歧义的约定,这是避免日后产生“公说公有理,婆说婆有理”纠纷的根本。

这场探索并非一蹴而就的制度构建,而是一场需要耐心与智慧的社会实验。它考验着政策的弹性,也度量着市场的包容度,更激发着每一位身在体制内却心怀创新火焰的个体。当规则的框架足够清晰,当信任的桥梁足够坚固,事业单位的“静水”与企业创新的“激流”方能交汇,共同奔涌向更为广阔的价值海洋。这不仅仅是人才的流动,更是知识、技术与社会活力的重构,其深远影响将在未来的发展中逐步显现。