以往经验咋写?同类项目经验概述这样填!

一纸空白,面对“同类项目经验概述”这几个字,许多优秀的职场人却瞬间语塞。这并非能力不足,而是一种典型的“输出障碍”。我们习惯于埋头做事,却疏于将走过的路、打过的仗、取得的成果,系统性地转化为有说服力的文字。其实,撰写项目经验概述,本质上是一次精准的职业价值翻译。它不是简单的任务罗列,而是要通过项目经验描述技巧,将你的隐性能力显性化,将你的过程贡献结果化,最终让阅读者在短短几行字内,看到你未来可能创造的价值。这背后,是一门关乎逻辑、心理学与个人品牌塑造的“手艺”。

许多人在思考同类项目经验怎么写时,第一个误区就是陷入“职责清单”的泥潭。他们习惯性地写下“负责XX模块的开发”、“参与XX活动的策划”、“协助XX项目的管理”。这样的描述看似清晰,实则苍白无力,因为它只回答了“做了什么”,却没有回答“做成了什么”、“带来了什么价值”。招聘方或项目评审者真正关心的,不是你的岗位说明书,而是你作为独立个体,在特定情境下解决问题的能力与影响力。因此,我们必须转变思维,从“执行者”视角切换到“价值贡献者”视角。想象你是一位侦探,你的项目经验就是你的案卷,你需要通过线索(你的行动)和证据(你的成果),最终推导出一个无可辩驳的结论——你是解决这类问题的最佳人选。

要实现这种转变,一个经典且高效的工具便是STAR法则应用。STAR法则,即情境、任务、行动、结果,它为我们提供了一个清晰的叙事框架。然而,仅仅套用这个框架是远远不够的,很多人用出来的STAR描述依然平淡如水。关键在于如何“填充”这个框架。在“情境”部分,要简明扼要地说明项目背景与挑战,突出其复杂性与重要性,为后续的行动铺垫张力。在“任务”部分,要明确你的核心目标与职责,让读者知道你的“战场”在哪里。最关键的“行动”部分,则需要你展现专业深度,不能只说“我努力了”、“我协调了”,而要具体说明你运用了什么方法论、工具、技术,采取了哪些与众不同的策略,克服了哪些关键困难。例如,不说“我优化了代码”,而说“我通过引入Redis缓存机制,并对数据库查询逻辑进行重构,解决了高并发下的性能瓶颈”。最后的“结果”部分,是整个描述的点睛之笔,也是下文要重点探讨的量化思维。

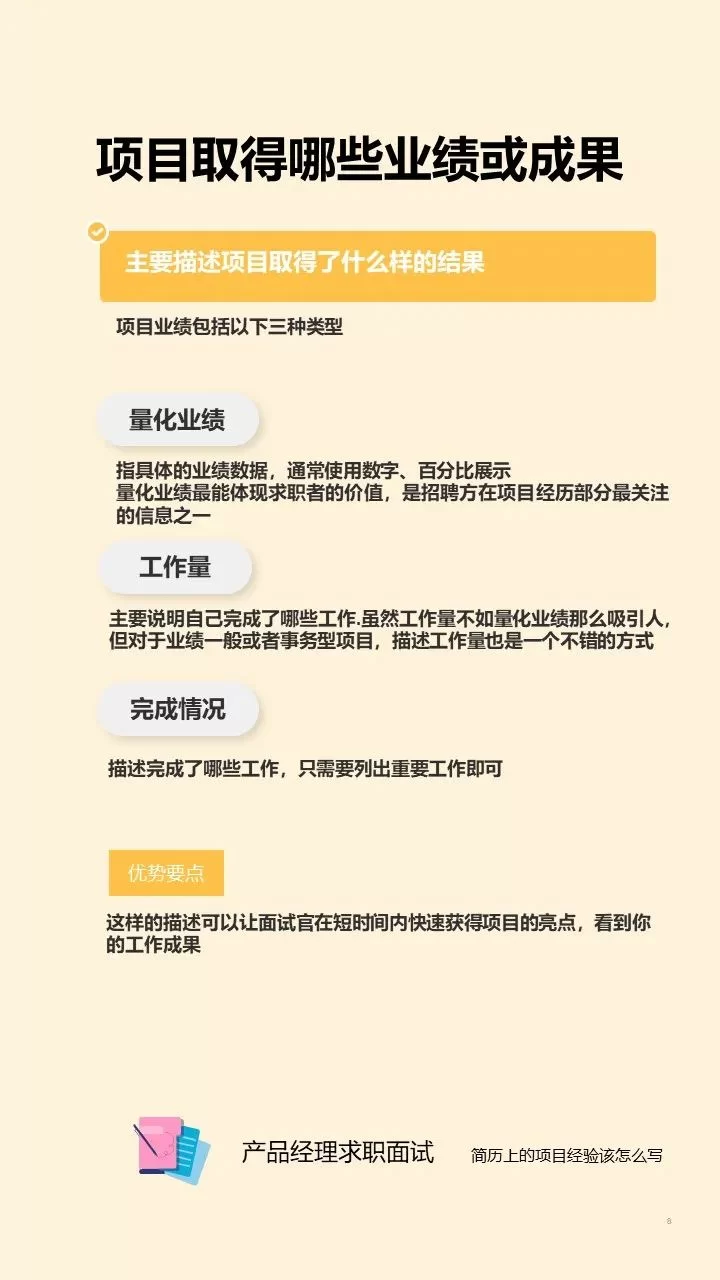

谈及结果,就必然要触及如何量化项目成果这一核心技巧。模糊的定性描述,如“效果显著”、“获得好评”,在专业的评估面前几乎毫无说服力。量化思维是让你的经验“硬”起来的关键。量化可以分为几个层次:第一层是直接的业绩数据,如“用户增长率提升30%”、“项目成本降低15%”、“客户满意度从85分提升至92分”。第二层是效率数据,如“将平均响应时间从2秒缩短至500毫秒”、“通过自动化流程,将团队周报整理时间减少80%”。第三层是影响力数据,如“主导的方案被采纳为公司标准流程,推广至3个兄弟部门”、“撰写的行业分析文章获得超过10万次阅读,为品牌带来了显著曝光”。如果确实难以获取精确数字,也可以采用“范围+影响”的方式进行半量化,例如,“在预算有限的情况下,通过资源整合,成功覆盖了北上广深四个核心城市的目标用户群体”。关键在于,你要用数据构建一座桥梁,让读者能够直观地感知到你贡献的重量与价值。

当掌握了叙事框架与量化技巧后,下一步便是进行简历项目经验亮点提炼。这并非要求你夸大其词,而是要进行“精准匹配”与“价值聚焦”。你的所有项目经验,不可能全部写入一份概述。你需要根据目标岗位的需求或项目招标的要求,像一个狙击手一样,精准地选择最能证明你胜任能力的“弹药包”。如何判断哪个是亮点?看它是否满足三个条件:一是与目标需求的关联度最高;二是成果最显著、最容易量化;三是能体现你最核心、最不可替代的竞争力。例如,申请一个高级产品经理岗位,你可能需要突出一个从0到1的完整产品孵化经验,而非一个简单的功能迭代项目。在描述时,也要有所取舍,将与核心能力无关的细枝末节果断舍弃,让每一个字都为“证明你是最佳人选”这一最终目标服务。

最终,一份卓越的项目经验概述,是逻辑、数据与个性化的完美结合。它应该像一部微型的商业电影,有挑战的开端,有精彩的博弈,有明确的结果,更能引发读者对你未来表现的无限遐想。它不是对过去的简单复刻,而是你职业能力的“预告片”。因此,在语言风格上,要多使用强有力的动词,如“主导”、“构建”、“优化”、“实现”、“推动”,避免使用“参与”、“协助”等被动词汇。在结构上,要确保逻辑清晰,层层递进。在内容上,要注入你的思考与反思,比如在结尾处可以加上一句:“该项目让我深刻认识到,在资源约束下,优先级排序与跨部门沟通是决定项目成败的关键。”这不仅能展现你的复盘能力,更能体现你的职业成熟度。归根结底,撰写项目经验概述,就是为你自己的职业价值进行一次深刻的梳理与自信的宣告。它让你不再是一个被动的求职者,而是一个手握证明、清晰阐述自身价值的专业人士。