企业兼职,领导干部可以吗?国企人员有啥限制?

国有企业人员能否在企业外兼职,尤其是手握一定权力或资源的领导干部,这绝非一个简单的“是”或“否”能概括的问题。它交织着党纪国法、企业管理、廉洁自律与个人职业发展等多个层面,是一张必须审慎对待的“合规地图”。要清晰地描绘这张地图,我们需要深入其核心,理解规则背后的逻辑与考量。

领导干部兼职的“红线”与“禁区”

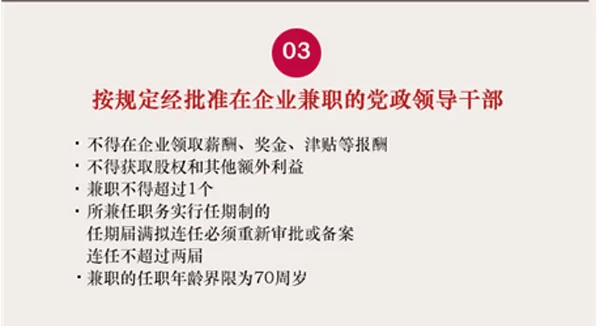

对于国有企业的领导干部,特别是党员领导干部,兼职问题上的纪律要求极为严格,其核心逻辑在于防范利益冲突,确保其能将全部精力投入到国有资产的管理与增值中,维护国家和人民的利益。根据《中国共产党纪律处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等一系列党内法规和国家法律,领导干部违规兼职主要触碰三条“高压线”。

第一,未经批准不得兼职。这是最基本的原则。原则上,国有企业领导人员不得在其他企业、事业单位、社会团体、中介机构等单位兼职。确因工作需要在下属单位或其他单位兼职的,必须经过严格的审批程序,且一般不得领取报酬。这里的“工作需要”通常指为了推动主业发展、加强行业协同等正当理由,个人兴趣或增加收入显然不在此列。

第二,严禁违规兼职取酬。这是规定中的重中之重。即便经过批准的兼职,也严禁以任何形式获取薪酬、奖金、津贴等额外利益。所谓的“顾问费”、“讲课费”、“咨询费”等名目,一旦实质上与兼职行为挂钩,都属于违规取酬。这一点在党员干部兼职取酬的规定中被反复强调,目的在于斩断权力与利益输送的潜在链条,保持领导干部的清正廉洁。

第三,回避关联与敏感领域。领导干部不得在与本人任职企业有直接竞争关系或业务往来的企业中兼职,更不得在可能影响公正执行公务的关联企业中担任职务。例如,一位负责采购的国企领导,绝不能在供应商企业兼任“顾问”。这不仅是对个人行为的约束,更是维护市场公平竞争秩序、保护国有资产安全的重要防线。

普通国企员工的“灰色地带”与内部规范

相较于领导干部,普通国企员工在兼职方面的限制看似有所宽松,但绝非毫无约束。他们的兼职行为主要受限于《中华人民共和国劳动合同法》以及本企业的《员工手册》或内部管理规定。

法律层面,劳动合同法规定,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的,用人单位可以与其解除劳动合同。这为企业规范员工兼职行为提供了法律依据。

企业内部通常会从以下几个维度进行管理:首先是利益冲突。员工兼职的单位不得与本企业构成商业竞争关系,不得从事损害本企业利益的活动。例如,核心技术部门的员工,不能到竞争对手公司兼职。其次是本职工作影响。兼职不能影响员工正常出勤和工作表现,不能占用工作时间处理兼职事务。最后是资源使用。严禁利用本企业的资金、设备、技术、客户名单等无形或有形资源为兼职服务。

因此,对于普通国企员工而言,“国企人员可以在外兼职吗”的答案是:可以,但有条件。关键在于“报备”与“合规”。许多企业要求员工在兼职前必须向人力资源部门或直接上级进行书面报备,获得批准后方可进行。这既是对企业的尊重,也是对员工自身的保护,避免了日后因兼职引发劳动纠纷。

违规兼职的沉重代价

无论是领导干部还是普通员工,一旦踩踏兼职的红线,都将面临沉重的代价。对于领导干部,后果尤为严重,这不仅关乎职业生涯,更可能涉及法律责任。

纪律处分是首要后果。根据违规情节的严重程度,可能面临从警告、撤职到开除党籍、开除公职等一系列党纪政务处分。这将直接终结其政治生命和职业生涯。经济追缴是必然结果。所有违规获得的兼职报酬将被全额收缴。法律责任是终极威慑。如果兼职行为中存在利用职权为他人谋利、收受贿赂,或泄露国家秘密、商业秘密等行为,将可能构成受贿罪、滥用职权罪、侵犯商业秘密罪等,被追究刑事责任。

对于普通员工,最直接的后果是企业依据劳动合同法和内部规章制度,与其解除劳动合同,且可能无需支付经济补偿。在诚信体系日益完善的今天,因兼职违规被解雇的记录,也可能对其未来的求职造成负面影响。

如何走出一条合规的兼职之路

面对严格的监管,国企人员是否就彻底与兼职无缘?并非如此。在合规框架内,依然存在一些可能性。

对于领导干部,其兼职方向主要集中在学术性、行业性、公益性的社会组织,如行业协会、标准化技术委员会、专业学会等。这类兼职不涉及商业利益,反而有助于提升其专业素养和行业影响力,对企业发展亦有裨益。但前提依然是严格审批、公开透明、严禁取酬。

对于普通员工,在不违反利益冲突原则、不影响本职工作的前提下,从事一些与主业无关的、能够发挥个人兴趣与特长的兼职,如周末的摄影、写作、编程等,在获得单位批准后,通常是可行的。关键在于保持清晰的界限,将本职工作与兼职活动彻底分离。

最终,这些规定并非束缚职业发展的枷锁,而是保障个人行稳致远、维护国有资产安全的“安全带”和“防护网”。理解并遵守国企领导干部兼职规定与国有企业员工兼职管理办法,是对每一位国企从业者最基本的要求,也是其职业生涯能够健康、持续发展的基石。在规则之内寻找个人价值实现的增量,远比在红线边缘试探更为明智和稳妥。这既是对组织的负责,更是对自己和家庭的长远负责。