企业员工能做副业吗?上班族副业怎么选?

企业员工能否从事副业,已不再是一个简单的“能”或“不能”的问题,而是一个涉及法律、职业道德、个人精力与职业发展的复杂议题。在“零工经济”和“斜杠青年”概念盛行的当下,探索副业的可能性,既是应对不确定性的被动选择,也是追求自我价值实现的主动出击。然而,在迈出这一步之前,必须清晰地认识到,副业并非法外之地,其成功与否,首先取决于是否在规则框架内稳健运行。

首先,我们必须正视企业员工副业合法性这一核心前提。我国的《劳动合同法》并未明文禁止劳动者从事兼职活动,但这并不意味着员工可以随心所欲。法律的关键在于兼职是否对完成本单位的工作任务造成严重影响,或经用人单位提出,拒不改正。更重要的是,许多企业会在《劳动合同》或内部规章制度中,对员工的兼职行为做出明确限制,特别是涉及竞业限制、利益冲突、保密义务等条款。例如,一家科技公司的程序员,若在业余时间为竞争对手开发类似产品,这显然触碰了法律与职业伦理的双重红线。 因此,开启副业的第一步,不是寻找项目,而是仔细研读自己的劳动合同与员工手册,为个人行为建立起一道清晰的“防火墙”,确保副业探索始于合规,行得安稳。

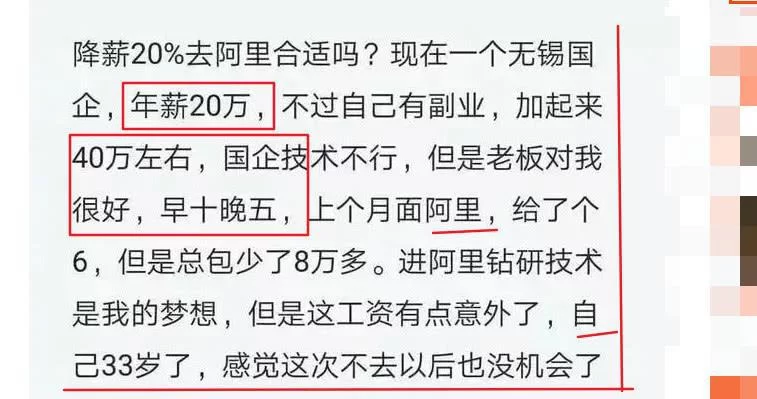

厘清了规则边界后,真正的挑战在于如何进行有效的上班族副业选择技巧。选择副业绝非盲目跟风,而应是一场基于自我认知的精准匹配。一个核心原则是“主业为体,副业为用”。最理想的副业,应当是与主业能力相辅相成、形成“第二曲线”的延伸,而非消耗主业精力、甚至产生冲突的平行线。例如,一名市场营销专员,可以利用其专业知识在业余时间为初创企业提供营销咨询或撰写文案,这不仅变现了技能,更能反哺主业,深化对市场的理解。反之,如果一名需要高度专注的会计师,选择在晚间做需要大量体力的代驾,长此以往,势必影响白天工作的状态与质量。因此,选择副业时,应优先考虑那些能够不影响本职工作的副业,它们通常具备以下特征:一是时间灵活可控,可以利用碎片化时间或周末进行;二是与个人技能、兴趣高度相关,学习成本低,可持续性强;三是具备成长性与复利效应,能随着时间积累产生更大价值,如知识付费、个人IP打造等。

在具体执行层面,精力管理是决定副业成败的生命线。对于朝九晚五的上班族而言,时间是最稀缺的资源。这就要求我们必须像管理项目一样管理自己的精力与时间。采用“时间块”的方法,将工作日晚上、周末清晨等整块时间预留给副业,并严格执行。同时,要警惕“伪勤奋”,避免将主业加班后的疲惫时间用于低效的副业活动,这不仅产出低下,更会加速个人耗竭。副业的本质是“杠杆”,是用有限的时间撬动额外的价值,而不是用全部的时间去换取微薄的报酬。 因此,在初期,应采取“小步快跑,快速迭代”的策略,以最小可行产品(MVP)的模式测试市场反应,而不是一开始就投入全部身家。例如,想做知识分享,可以先从写一篇公众号文章或录制一个短视频开始,观察反馈,再决定是否持续投入。这种低成本的试错,既能降低风险,也能在过程中不断校准方向。

更深层次来看,副业是一场关于自我认知与职业规划的深度修行。它迫使我们跳出本职工作的舒适区,去审视自己的核心能力、兴趣所在以及未来的可能性。在这个过程中,你可能会发现一个被长期忽视的才华,或者验证一个酝酿已久的商业构想。这种探索本身,就是一种极具价值的个人投资。然而,也必须警惕副业带来的心态异化。当副业收入超过主业时,是否会产生动摇?当副业遭遇挫折时,是否会影响到主业的信心?这些都是需要提前思考并建立心理预案的问题。保持一颗平常心,将副业视为个人成长与风险对冲的工具,而非一夜暴富的捷径,才能在这条路上走得更远、更稳。

归根结底,企业员工的副业之路,是一场在规则与自由、现实与理想之间的精妙平衡。它要求我们既要成为懂法的“规矩人”,也要成为善思的“规划者”,更要成为自律的“行动派”。在确保不触碰副业与公司规章制度底线的前提下,通过科学的选择和高效的执行,副业完全可以成为赋能主业、提升个人综合竞争力的强大引擎。它不仅能带来经济上的补充,更能带来精神上的富足与职业道路上的更多韧性,让你在变幻莫测的时代浪潮中,拥有更多的选择权与抗风险能力。