企业老板副业赚钱,是真的吗?为啥有人能成?

企业老板做副业,这个话题本身就充满了矛盾感。一个手握企业帅印、日理万机的人,为何还要分心去开辟第二战场?这究竟是精力过剩的“玩票”,还是深谋远虑的“落子”?很多人第一反应是怀疑,甚至觉得是伪需求。但当我们拨开迷雾,审视那些真正成功的案例时,会发现答案远比想象中深刻。老板的副业,早已超越了“赚外快”的浅层逻辑,它更像是一场关乎企业生命周期与个人价值边界的战略探索。其之所以能成,并非因为他们拥有更多时间,恰恰相反,是因为他们善用了一种普通人不具备的核心资产:已有的商业结构与资源杠杆。

我们必须清醒地认识到,老板们投身副业,首要驱动力往往不是金钱。当企业走上正轨,现金流稳定时,单纯的财富增长带来的边际效用会递减。此时,更深层次的焦虑与渴望开始浮现。其一,是行业周期的恐惧感。任何行业都有起伏,把所有身家押注在一个篮子里,无异于一场豪赌。副业,在此时扮演了“诺亚方舟”的角色,它是对冲主业风险的终极保险。当主航道遭遇风暴,副业这叶小舟或许能承载着核心团队与价值理念,驶向新的蓝海。其二,是认知边界的突破欲。长期沉浸在一个行业,容易形成思维定式,即所谓的“认知诅咒”。开辟一个全新的领域,哪怕是微小的尝试,也是一次对大脑的强制“刷新”。新行业的商业模式、用户逻辑、技术路径,都会像一面镜子,反向映照出主营业务的潜在缺陷与优化空间,这种“认知反哺”的价值,有时远超副业本身创造的利润。

那么,为何有人能成,有人却铩羽而归?真正的分水岭在于对“副业”这一定义的认知层次。失败的老板,往往把副业当成了“第二个主业”,试图用经营主业的重模式、长链条去复制成功,结果精力分散,两头失火。而成功的玩家,则将副业视为一次轻量级的战略实验,他们精准地把握住了几个不对称优势。首先是资源的降维打击。一个餐饮老板想做一个调味品品牌,他无需从零开始找厂房、谈供应链、铺渠道,他现有的中央厨房、采购网络、门店客流,都是现成的试验田。这种成本的极小化和效率的极大化,是普通创业者梦寐以求的。其次是管理的成熟度。他们早已趟过了组建团队、设定KPI、处理股权等创业初期的“天坑”,能以更成熟的眼光去判断项目、搭建班子,避免了许多低级错误。最后,也是最关键的,是他们拥有更高的容错空间。副业失败了,损失的不过是一部分可承受的投入,但一旦成功,其回报可能是指数级的。这种“以小博大”的从容心态,让他们在决策时更少纠结,更能抓住转瞬即逝的机会。

当然,这条路并非铺满鲜花,挑战与陷阱如影随形。最大的敌人,永远是“精力”这把双刃剑。老板的时间是组织最稀缺的资源,如何在主业与副业之间进行精确配比,本身就是一门高深的艺术。很多人高估了自己的多任务处理能力,结果主业的关键决策被延误,副业的细节又无法亲力亲为,最终导致两个战场都陷入被动。另一个致命陷阱是“能力幻觉”。老板在自己熟悉的领域是王者,但进入一个新行业,他可能就是个彻头彻尾的小白。如果带着主业的成功光环和傲慢心态,不愿俯身学习新规则、尊重新规律,那么过去的经验反而会成为最沉重的包袱。比如,一个传统制造业老板去做自媒体,如果还沿用管理生产线的方式来规划内容,追求流程化和标准化,结果必然是水土不服。

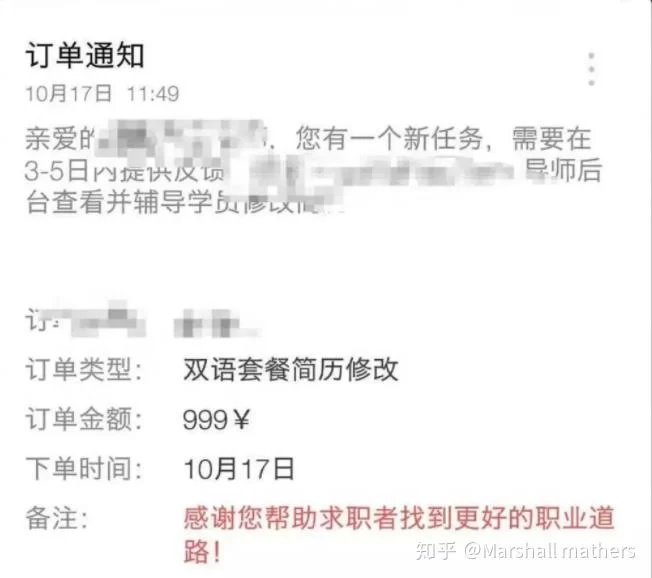

因此,企业家探索第二曲线,绝非一时兴起,而应遵循一套严谨的增长策略。第一步,是关联度诊断。成功的副业,往往与主业在产业链、客户群、核心技术或品牌价值上存在强关联。这种关联性,决定了资源嫁接的平滑度和认知迁移的效率。一个软件公司老板,围绕自己的产品生态做企业培训服务,就比跨行去做奶茶店的成功率高出数个量级。第二步,是MVP(最小可行性产品)验证。在投入重资源之前,必须用最小的成本去验证核心假设。可以是一个内部孵化的小组,可以是一个借助现有渠道测试的线上产品,甚至只是一个付费社群。核心目的是快速试错,获取真实的市场反馈,而不是闭门造车,沉迷于宏大的商业计划。第三步,当验证通过后,就要果断地为其建立独立的操作系统。这意味着独立的团队、独立的核算体系、独立的文化氛围。让它从主业的“寄生”状态,逐渐成长为能够自我造血的独立生命体。这既是对副业的负责,也是对主业的保护。

最终,那些在主业与副业之间游刃有余的企业家,完成了一次身份的跃迁。他们不再仅仅是某个公司的“老板”,而是一个多元化的“价值创造者”或“生态构建者”。他们的成功,不在于拥有两家或多家公司,而在于掌握了在不同商业逻辑间自由切换、相互赋能的能力。主业是他们坚实的根据地,提供资源与根基;副业则是他们敏锐的侦察兵,探索机遇与未来。这种双栖乃至多栖的发展模式,正在重新定义商业世界的领导力。它不再是关于如何管理一个庞大的帝国,而是关于如何构建一个相互关联、动态演进的价值网络。这趟旅程的终点,或许不是财富的无限累积,而是一种更自由、更具韧性的商业人生。