体制内老师能做司仪副业吗,还有哪些适合干?

体制内教师群体,身负教书育人的神圣职责,同时也面临着日益增长的生活成本与个人发展诉求。这种双重压力下,“副业”成为了一个既诱人又敏感的词汇。许多教师手握专业技能与才华,渴望在讲台之外开辟一片新天地,但“体制内”这个身份标签,如同一道无形的边界,让每一步探索都显得小心翼翼。那么,这道边界究竟在哪里?尤其是当“司仪”这样一个光鲜亮丽、与教师口才优势高度契合的副业机会出现时,体制内老师究竟能不能伸手去摘?

“司仪”的诱惑与枷锁:体制内老师能做司仪吗?

这个问题的答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个在政策、身份与现实需求之间反复权衡的复杂命题。从优势上看,教师从事司仪副业拥有天然的资本。首先,卓越的语言表达能力与控场能力是教师的职业素养。三尺讲台日复一日的锤炼,让老师们普遍具备吐字清晰、逻辑严谨、从容不迫的特质,这与司仪所需的核心能力高度重合。其次,教师职业带来的亲和力与信赖感,能够迅速拉近与现场观众的距离,无论是婚礼的温馨、庆典的庄重还是晚会的热烈,教师身份的司仪往往能以一种独特的文化气质驾驭全场。再者,司仪工作多集中在周末或节假日,这与教师的教学作息在时间上具有较好的互补性,理论上可以实现主业与副业的错峰运作。

然而,光鲜背后是紧绷的政策红线。我们必须清醒地认识到,国家对教师从事兼职活动有着明确且严格的规定。尽管相关法律条文并未直接点名禁止教师担任司仪,但其核心精神在于两点:一是不得影响本职教育教学工作,二是不得利用职务之便谋取私利。这两点构成了教师副业的“高压线”。对于司仪这一副业而言,真正的风险在于其“社会曝光度”。一场婚礼或商业活动,往往会通过社交媒体、亲友网络迅速传播。一旦“XX学校老师化身金牌司仪”的标签被广泛传播,就可能带来一系列连锁反应。学校领导如何看待?家长群体会作何感想?这是否会被认定为“从事影响本职工作的兼职”或“有损教师队伍形象”?这些潜在的问号,构成了悬在每一位想做司仪的老师头顶的达摩克利斯之剑。因此,如果一位老师决定尝试,必须采取极其审慎的姿态:严格使用化名、避免在任何场合暴露自己的真实职业与工作单位、确保副业收入来源合法合规且绝不与任何学生、家长利益挂钩,并且永远将本职工作置于绝对优先的地位。这本质上是一场“戴着镣铐的舞蹈”,每一步都需要在合规的框架内精准落地。

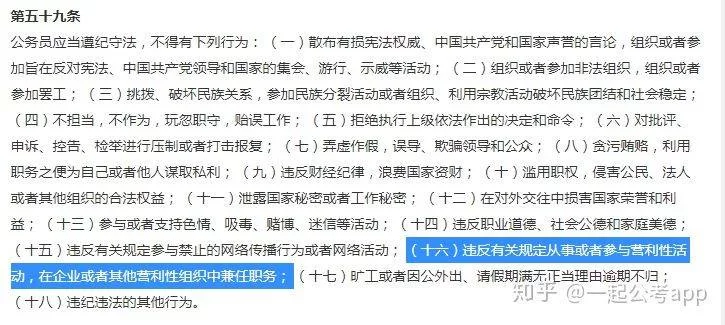

厘清边界:教师做副业的政策红线在哪里?

司仪的案例只是一个缩影,它引出了一个更宏观的问题:教师做副业的政策红线究竟该如何界定?与其在灰色地带试探,不如主动学习和理解规则。总体而言,以下几类行为是绝对需要规避的雷区。

第一,严禁有偿补课。这是教育部三令五申的禁令,也是社会关注焦点。任何形式、任何地点的针对中小学生的学科类有偿补课,都属于严重违规行为,这条红线不容触碰。

第二,禁止利用职务之便谋利。这包括但不限于:向学生或家长推销教辅资料、商品、保险;利用自己的教师身份为校外培训机构招揽生源并获取回扣;通过家长群等渠道发布商业广告等。这种行为的本质是公权私用,严重违背了教师职业道德。

第三,谨慎参与与教育产业直接相关的商业活动。例如,在校外培训机构全职或兼职授课、参与编写并售卖商业性教辅材料(除非是正常的学术出版且不影响本职)、担任教育公司的“课程顾问”等。这些都容易与本职工作产生利益冲突,引发争议。

第四,避免从事有损教师职业形象的兼职。教师是公众眼中的道德楷模与文化传承者,任何与社会公序良俗、主流价值观相悖的副业,如参与低俗商业表演、在网络平台发布不当言论以博取流量等,都将对个人乃至整个教师群体的声誉造成不可逆的伤害。

理解了这些禁令,老师们才能在广阔的天地里,找到那些既能发挥所长,又安全稳妥的“绿色区域”。

破局之路:一份安全的教师兼职副业推荐清单

在划清红线之后,我们可以更有底气地探索那些适合体制内老师的副业方向。这些副业的核心逻辑是:最大化发挥自身软技能与知识沉淀,同时与教育教学工作保持安全距离。

知识变现型副业:这是最能体现教师核心价值的赛道。重点在于将知识进行“产品化”重塑,而非简单的“补课”复刻。例如:

- 写作与投稿:将教学心得、学科趣闻、读书感悟整理成文章,向各类教育期刊、文化类杂志、新媒体平台投稿。这不仅是收入来源,更是个人品牌的塑造。

- 线上课程开发:在各大知识付费平台,开设非学科类、兴趣导向的课程。如“高效阅读方法论”、“逻辑思维训练”、“生活中的趣味物理/化学”、“公文写作入门”等。这些课程利用了教师的教研与表达能力,但内容与中小学学科知识体系剥离,规避了补课嫌疑。

- 有声书录制与播客:教师标准的普通话、富有感染力的声音,是录制有声书或开设个人播客的绝佳资本。可以选择文学名著、历史故事、科普读物等方向,将知识的传播从视觉延伸到听觉。

技能转化型副业:挖掘并转化那些在教学中长期训练或业余时间习得的“硬技能”。

- PPT设计与制作:教师是PPT的重度用户,优秀的审美与逻辑布局能力,完全可以转化为面向商业或个人用户的定制化PPT设计服务。

- 视频剪辑与制作:随着微课、短视频的兴起,许多老师自学了视频剪辑技能。这项技能在短视频平台、企业宣传等领域需求旺盛。

- 翻译与文案撰写:外语老师可以承接非专业性极强的笔译工作;语文老师则可以为中小企业撰写宣传文案、活动策划案等。

兴趣延伸型副业:将个人爱好发展为一项事业,这是最安全也最能带来幸福感的副业模式。

- 手工艺品制作与销售:如编织、陶艺、绘画、饰品制作等,通过线上平台或周末市集进行销售。

- 烘焙与美食制作:尤其适合女老师,可以在朋友圈、社群进行小范围预定,建立口碑。

- 摄影与旅拍:用镜头记录生活,如果摄影技术过硬,可以承接个人写真、家庭跟拍等业务。

智慧与平衡:做副业的终极心法

选择合适的副业只是第一步,能否走得更远、更稳,取决于背后的心态与智慧。体制内老师做副业,最需要修炼的是“平衡”与“分寸感”。首先是时间的平衡。教师的本职工作繁重,备课、批改、教研、管理学生,早已占用了大量精力。开展副业,必须建立在不影响教学质量和个人身心健康的前提下。这意味着要牺牲掉本就稀缺的休息时间,对时间管理能力提出了极高要求。其次是身份的平衡。如何在讲台上是受人尊敬的老师,在副业领域是专业的服务提供者,这两种身份要清晰切割,互不干扰。这要求在社交媒体上谨慎发声,在现实交往中注意言辞,保护好自己的职业隐私。最后是心态的平衡。做副业的初衷,或是为了改善生活,或是为了实现自我价值,但无论如何,不应让副业的成败过度影响自己的情绪。把它看作是主业之外的一种调剂和延伸,一种探索世界更多可能性的方式,如此才能保持一颗平常心,行稳致远。

讲台是教师的根,它赋予我们身份认同与价值基石。而副业,则像是根旁生发出的枝蔓,让我们得以触探更广阔的天空,吸收不同的阳光雨露。这条路并非坦途,布满了规则的荆棘与现实的考量,但它并非死路。每一位心怀梦想的体制内老师,只要能清晰地认知边界,审慎地选择方向,智慧地处理平衡,就有可能在坚守主业的同时,为自己的人生谱写出一曲更加丰满、立体的乐章。这既是对个人潜能的深度挖掘,也是在时代浪潮中,对教师身份内涵的丰富与拓展。