体育课时标准是多少,教案课时咋安排才合理?

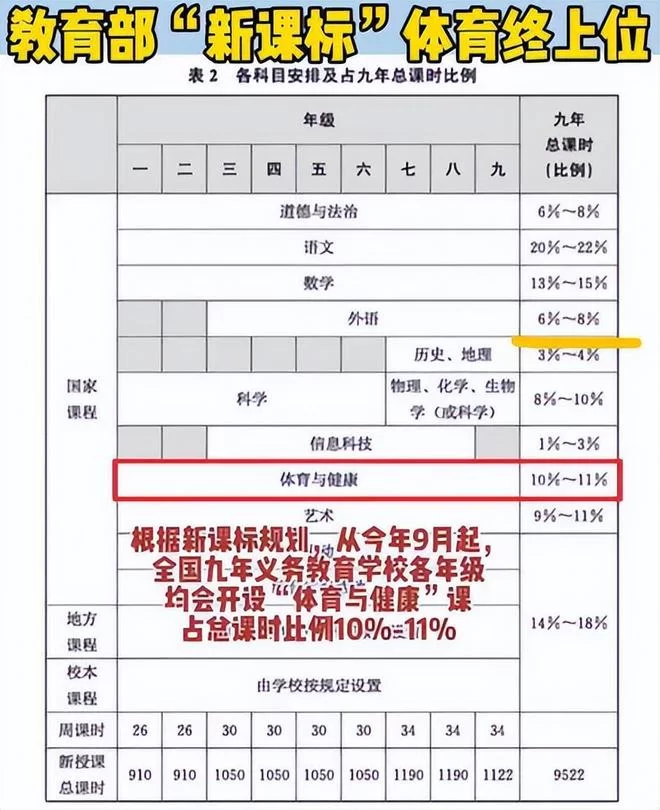

体育教育,远非跑跑跳跳的简单集合,它是一门承载着塑造体魄、锤炼意志、培育协作精神的科学。当我们探讨“体育课时标准”时,实际上是在追问一个教育的根本问题:我们应如何通过规划,让每一堂体育课都成为学生生命活力的一次有效激发?国家出台的《中小学体育课时国家标准》为此提供了基石,它明确了“体育课一周几节”这一基础问题的答案——小学1-2年级每周4课时,小学3-6年级和初中每周3课时,高中阶段每周2课时。然而,这个数字仅仅是起点,而非终点。一份优秀的教案,才是将标准转化为育人成果的核心桥梁,而如何搭建这座桥梁,考验着每一位体育教育者的智慧与匠心。

理解体育课时标准的深层逻辑,是进行科学教案设计的前提。这个标准并非冷冰冰的规定,其背后蕴含着对青少年成长规律的深刻洞察与关怀。它确保了学生在繁重的学业压力下,拥有固定的、法定的“出笼”时间,去舒展身体、释放天性。这不仅仅是身体健康的需要,更是心理健康的“减压阀”和社交能力的“练兵场”。因此,教师在设计教案时,首先应树立一种观念:课时是国家给予学生的权利,我们的任务是捍卫并善用这份权利。这意味着,我们不能简单地用“自由活动”填满45分钟,更不能因天气、场地等借口轻易挤占。标准为我们划定了底线,而我们的工作则是在这条线上,构建起丰富多彩、充满吸引力的体育世界。

那么,如何合理安排体育课教案才能真正做到物尽其用?这需要我们摆脱“一节课教一个动作”的单一思维,转向更具整体性和发展性的单元教学设计。一个完整的体育教案,应该像一部精心编排的戏剧,有起承转合。它必须包含清晰的教学目标,这个目标应细分为知识、技能、情感三个维度。例如,一堂篮球课,知识目标是了解传切配合的基本原理,技能目标是能在低速对抗中完成传切,情感目标是体验团队协作的快乐。接下来是教学过程的“黄金三段论”:准备部分的热身活动必须与主教材紧密关联,比如篮球课可以做球性操和变向跑;基本部分则要精讲多练,设置不同难度的分层练习,让每个学生都能“跳一跳,够得着”;结束部分的放松整理,同样不可或缺,它关乎运动损伤的预防和学生身体机能的平稳恢复。这种结构化的安排,确保了教学的有效性和安全性。

科学的体育课程课时分配原则,是教案设计的灵魂所在。它要求我们具备系统思维,将单节课的内容放置于整个学期乃至学年的教学蓝图中去考量。这其中,循序渐进原则是根本,任何运动技能的学习都应遵循从分解到完整、从简单到复杂的规律,不能急于求成。适宜负荷原则则要求教师精准把握学生的生理承受能力,运动强度和密度要与学生年龄、性别、体质状况相匹配,避免运动伤害,真正达到锻炼效果。此外,全面发展原则强调教学内容应多样化,兼顾速度、力量、耐力、柔韧、灵敏等各项身体素质,平衡球类、田径、体操、武术等不同项目,促进学生均衡发展。最后,因材施教原则在体育教学中尤为重要,面对学生间巨大的个体差异,教师需要设计弹性化的教学内容和评价标准,让体育特长生“吃得饱”,让体质较弱的学生“吃得了”,并从中获得成就感。

将上述原则付诸实践,便形成了具体的体育教学计划课时设计。我们可以设想一个“大单元”教学案例,例如以“小足球”为主题,贯穿整个学期。开学的第一、二周,不急于触碰足球,而是通过多种游戏发展学生的球感和脚下灵活性,这是兴趣激发与基础铺垫阶段。第三至六周,进入核心技术学习阶段,系统教授脚内侧传球、脚背正面带球等基础动作,并结合简单的1V1对抗。第七至十周,升级为简单战术与规则应用阶段,学习2V2、3V3的小场地比赛,理解传球、跑位和防守的基本概念。学期的最后几周,则可以组织班级联赛,这是综合展示与评价阶段,让学生在真实的比赛情境中运用所学,体验竞争与合作。整个过程环环相扣,层层递进,既保证了技能学习的系统性,又充满了趣味性和挑战性,将体育课时标准的效用发挥到了极致。

体育教育的价值,正在于其不可替代的实践性和综合性。它教会学生的,不仅是肌肉的记忆,更是面对挑战时的坚韧、身处团队中的包容以及遵守规则的自觉。当我们手握体育课时标准,规划着每一节体育课的教案时,我们实际上是在为学生的未来注入一份宝贵的生命能量。这份能量,让他们能以更健康的体魄、更阳光的心态去迎接人生的广阔赛场。最终,体育课时的标准写在纸上,而一堂真正卓越的体育课,则刻在学生的成长记忆里。它关乎的不仅是肌肉的强健与技能的娴熟,更是意志的磨砺、团队的协作与对生命活力的无限热爱。这才是每一位体育教育者在规划教案时,心中应怀揣的终极标尺。