做一休一工资怎么算,兼职按天还是按月?

“做一休一”这种工作模式,因其独特的节奏在服务业、安保、生产制造等领域颇为常见。它听起来比每日出勤更轻松,但一到发薪日,许多劳动者就犯了迷糊:这工资到底是怎么算出来的?同样,对于寻求灵活性工作的兼职人群来说,薪酬按天结算还是按月结算,更像是一道关乎现金流与安全感的选择题。这两个看似独立的问题,实则都触及了当代非标准劳动关系下薪酬体系的核心。要厘清其中的门道,我们需要超越简单的乘法运算,深入到法规、实践乃至个人财务规划的层面。

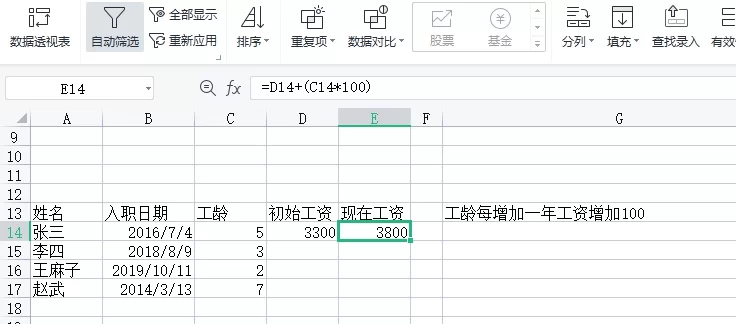

首先,我们来拆解“做一休一”的工资计算逻辑。这个问题的核心不在于“休一天”,而在于“出勤一天”的价值如何被衡量。实践中,主要有三种计算方式。最常见、也最符合法律精神的是按小时计薪。根据《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》,法定月计薪天数为21.75天。因此,月薪标准的计算公式为:(约定的月薪 ÷ 21.75天 ÷ 8小时)× 每日实际工作小时数 × 月度实际出勤天数。举个例子,小王的岗位约定月薪为6000元,他“做一休一”,每天工作8小时。那么他每小时的工时单价约为34.48元(6000 ÷ 21.75 ÷ 8)。如果这个月他实际工作了15天,他的工资就是34.48 × 8 × 15 = 4137.6元。这种方式最公平,因为它精确地反映了劳动时间,无论当月是28天还是31天,多劳多得,逻辑透明。

第二种是按天计薪。部分企业会约定一个固定的日薪,然后根据月度实际出勤天数结算。这种方式表面上更直观,但劳动者需要警惕其背后的“日薪陷阱”。一个合规的日薪,理应是通过月薪标准反推出来的,即日薪 = 约定月薪 ÷ 21.75天。如果企业直接给出一个看似不错的日薪,比如300元/天,我们来反推一下月薪:300 × 21.75 = 6525元。这个水平是否与你的技能、行业及岗位价值匹配?如果企业是简单地将月薪除以30天来计算日薪(例如6000 ÷ 30 = 200元/天),那么劳动者的权益实际上已经受到了侵害,因为法定的计薪基数是21.75天。

第三种,也是相对模糊的方式,是约定一个固定的“做一休一”月薪。比如,岗位直接标明“做一休一,5500元/月”。这种情况下,劳动者需要明确这个月薪对应的每月出勤天数是多少。是固定的15天?还是根据当月天数浮动?通常,这种固定月薪意味着雇主已经将月度出勤天数的不确定性风险计入成本。对于劳动者而言,虽然收入稳定,但可能在不经意间放弃了在某些“大月”(如31天的月份)里多工作几天而获得更高收入的可能。因此,在接受此类Offer时,务必在合同中明确月薪构成及对应的工时要求,避免日后纠纷。

接下来,我们探讨兼职薪酬的结算方式:按天还是按月?这不仅是支付频率的差异,更是劳动风险与收益分配模式的体现。按天结算,即“日结”,其最大优势在于即时的现金回报和高度的灵活性。对于学生、短期项目参与者或急需周转资金的群体,日结提供了无与伦比的安全感。它让劳动者每天都能看到自己辛勤付出的直接成果,激励效应显著。然而,日结的“双刃剑”效应也很明显。从雇主角度看,日结增加了财务管理的复杂性和成本,因此他们可能会在日薪标准上略微压低,以对冲这部分成本。对劳动者而言,日结工作往往缺乏稳定性,难以形成长期的职业积累,且由于是即时清算,一旦发生工伤等意外,维权过程可能更为复杂,因为没有稳定的雇佣关系作为佐证。

相比之下,按月结算,即“月结”,则更接近传统雇佣模式,其核心价值在于稳定性和可规划性。月结的兼职通常意味着一份相对持续的工作预期,劳动者的月度收入有保障,便于进行个人财务规划,如申请信用卡、贷款等。这种模式下,劳资双方的关系更为稳固,雇主更愿意在稳定员工身上投入培训资源,劳动者也有机会深入参与项目,获得成长。当然,月结的挑战在于现金流压力和信任成本。劳动者需要等待一个完整的计薪周期才能拿到报酬,这对个人储蓄有一定要求。同时,月结也伴随着雇主拖欠薪资的风险。因此,选择月结兼职时,考察雇主的信誉、签订书面协议显得尤为重要。

那么,究竟该如何选择?这没有标准答案,关键在于匹配个人需求与工作性质。如果是短期、临时的体力劳动或服务性工作,且个人对现金流要求高,日结是更优选择。如果是需要一定专业技能、合作周期较长、且个人追求稳定收入和职业发展的兼职,月结则更为合适。最理想的状态是,无论日结还是月结,都有一份清晰的兼职协议作为保障。协议中应明确:工作内容、薪酬标准(是时薪、日薪还是月薪)、结算周期与日期、工作时间和地点、以及双方的责任与义务。这份协议是防范“薪酬陷阱”最有效的法律武器。

最后,我们必须将视角提升到法律层面,审视“做一休一”与兼职背后的非全日制用工标准和社保缴纳问题。根据我国《劳动合同法》,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。很多“做一休一”的岗位,如果每日工作不超过4小时,就属于非全日制用工。对于这类用工,法律有特殊规定:用人单位可以不签订书面劳动合同,但不得约定试用期;终止用工时,用人单位不向劳动者支付经济补偿。

最受关注的社保问题,非全日制用工的处理也与全日制不同。法律规定,用人单位应当为非全日制劳动者缴纳工伤保险费。这是强制性的。而对于基本养老保险、基本医疗保险等,用人单位则没有强制缴纳的义务,通常由劳动者个人以灵活就业人员的身份自行缴纳。实践中,一些负责任的企业会与劳动者协商,承担部分社保费用作为福利,但这并非法定义务。因此,对于从事“做一休一”或兼职的劳动者来说,必须清醒地认识到自己的社保状况,如果雇主没有缴纳除工伤保险外的其他社保,应当主动通过户籍所在地或居住地的社保部门,以灵活就业身份自行规划缴纳,这是保障自己长远权益(如医疗报销、养老金领取)的关键一步。切不可因眼前的短期利益,而忽视了长远的社会保障需求。

薪酬的计算与结算,本质上是一场关于价值、风险与信任的博弈。无论是“做一休一”的复杂工时换算,还是兼职中日结与月结的权衡,其背后都指向同一个核心:清晰、透明且合法的契约精神。对劳动者而言,懂得计算自己的劳动价值,是捍卫自身权益的第一步;对雇主而言,建立公平合理的薪酬体系,是吸引和留住人才、构建和谐劳资关系的基石。在这个灵活就业日益普及的时代,只有当每一份付出都被精准计量,每一次结算都有法可依,我们的劳动市场才能真正健康、有序地蓬勃发展。