倪海杉副业惹争议,曾先生闹矛盾他真骗子?

在数字经济的浪潮中,倪海杉无疑是一个现象级的存在。他以其极具煽动性的个人风格和“草根逆袭”的叙事,迅速在短视频平台聚拢了海量粉丝。然而,与其高调人设相伴的,是其副业项目引发的持续性争议。特别是“曾先生”事件的爆发,将“倪海杉是骗子”的质疑推向了风口浪尖。要厘清这场舆论风暴的真相,我们不能简单地贴上“是”或“否”的标签,而必须深入其商业模式的内核,审视争议的根源,并探讨其背后折射出的网络名人副业生态的普遍性风险。

倪海杉副业模式争议的核心,在于其运作机制与传统的分销、裂变模式高度相似,却又巧妙地游走在法律与道德的灰色地带。他通常以低门槛、高回报为诱饵,鼓励粉丝加入其团队,成为某种产品或服务的推广者。这种模式依赖于强大的个人IP背书和不断扩张的下线网络。参与者被承诺,不仅能通过销售产品获利,更能通过发展新成员获得“团队收益”。这种设计,本质上是在销售一种“赚钱的可能性”,而非产品本身的价值。 支持者认为,这是一种创新的社交电商,是利用个人影响力实现商业变现的正常路径。但批评者则尖锐地指出,其结构与传销的“拉人头”模式如出一辙,只是将产品作为了幌子。当大部分参与者的收益并非来自商品销售,而是来自新加入者的“入门费”或“加盟费”时,其商业模式的合法性与可持续性便值得高度怀疑。这种争议并非倪海杉独有,而是许多网络名人副业项目共通的痛点,它挑战了现有监管的边界,也考验着公众的认知分辨力。

“曾先生与倪海杉矛盾始末”这一具体事件,为抽象的模式争议提供了一个具象化的引爆点。曾先生作为曾经的参与者,公开指控倪海杉团队存在承诺不兑现、夸大收益、后续服务缺失等问题。他通过一系列视频,详细讲述了自己从满怀希望到失望甚至愤怒的心路历程,并出示了相关证据。这一控诉迅速引发了大量有类似经历用户的共鸣,形成了一股强大的舆论声浪。面对危机,倪海杉的回应方式也颇具争议,他并未选择私下沟通或官方澄清,而是在直播间以一种强硬、甚至略带戏谑的姿态进行反击,指责对方是“恩将仇报”、“想黑红”。这种“硬刚”的处理方式,虽然在短期内巩固了核心粉丝的忠诚度,但也让更多中立观察者对其商业信誉产生了质疑。整个事件暴露了网络名人副业项目中普遍存在的信息不对称和责任归属模糊的问题。当利益出现纠纷时,参与者往往处于弱势地位,而平台、网红与参与者之间的权利义务关系缺乏明确的法律界定,使得维权变得异常困难。

那么,倪海杉究竟是一个真骗子,还是一个深谙人性的营销高手?这是一个没有简单答案的开放式问题。从“骗子”的定义来看,如果他自始至终明知项目不可为而为之,以非法占有为目的,用虚构事实的方法骗取他人财物,那么其行为便构成了欺诈。但从目前展现的信息看,他更像是一个规则的“极限测试者”。他极其精准地捕捉到了当代社会,特别是底层群体对于财富和成功的极度渴望。他构建的不是一个商业模式,而是一个以“改变命运”为内核的叙事闭环。从早期的“放生”、“慈善”到后来的“副业帝国”,他不断强化自己“仗义疏财”、“带领兄弟们致富”的人设。这种强大的情感链接,使得许多粉丝在面对冰冷的商业逻辑时,更愿意相信他所描绘的梦想。从这个角度看,他无疑是一位顶级的营销大师,将个人品牌、情感驱动和商业推广无缝融合。然而,当营销的“术”压倒了商业的“道”,当对流量的追求凌驾于对用户的真实负责之上时,高手的技巧与骗子的行径之间,或许只有一线之隔。他的争议,正是这条边界模糊性的最佳注脚。

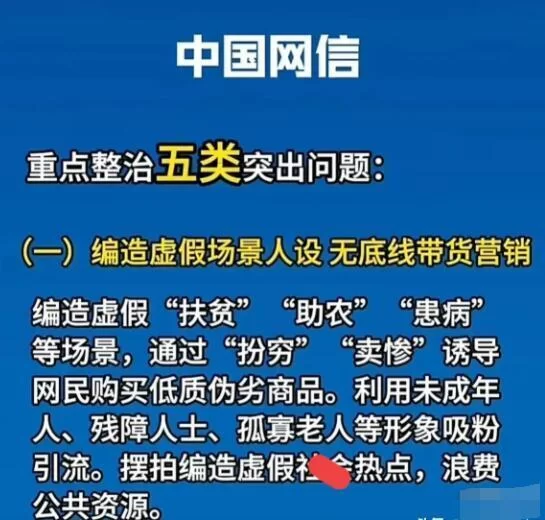

倪海杉事件为我们敲响了警钟,揭示了网络名人副业项目背后潜藏的系统性风险。对于广大网民而言,第一重风险是认知风险。网络名人通过精心剪辑的视频和充满激情的直播,营造了一种“轻松赚钱”的假象,极易让人产生不切实际的幻想,从而忽视了任何商业活动都存在风险和需要付出努力的基本常识。第二重风险是财务风险。许多项目要求参与者先期投入资金,购买产品或代理权。一旦项目崩盘或名人失势,这些投入很可能血本无归。第三重风险是法律风险。一些游走在法律边缘的模式,可能让参与者在不知不觉中成为非法活动的协助者。更为深远的是,这类事件在不断透支整个网红经济的公信力。当一个又一个“造富神话”破灭,留下的不仅是无数个体的经济损失,更是社会信任的巨大空洞。它提醒我们,在追捧网络红人、追逐副业机遇时,必须保持一份清醒和审慎,学会穿透喧嚣的表象,去审视其商业逻辑的本质是否扎实,其承诺是否经得起推敲。

倪海杉的故事,如同一面棱镜,折射出这个时代光怪陆离的互联网生态。他的成功与争议,是个人野心、技术赋能与群体渴望合谋上演的一幕大戏。简单地评判其是“英雄”还是“骗子”,都失之偏颇。更有价值的思考在于,我们如何建立一个更健康、更透明的网络商业环境,让真正有价值的创新得以生长,让虚假的泡沫无处遁形。而对于每一个身处其中的个体而言,最终的防御,或许在于回归常识,擦亮双眼,并始终对自己抱有清醒的认知。毕竟,在通往财富的道路上,从来没有捷径可走,任何承诺能轻易将你从困境中解救出来的“救世主”,都可能是另一个需要你警惕的陷阱。