公办教师兼职取酬违规吗?规定到底怎么定?

公办教师兼职取酬,这个看似简单的个人选择,实则牵动着教育公平、职业道德与法律法规的复杂神经。它不仅是教师个体对物质生活改善的合理追求,更触及了社会对教育这一公共产品纯洁性的高度敏感。问题的答案并非简单的“是”或“否”,而在于对一系列具体规定和原则的精准把握。要厘清其中的边界,我们必须深入到政策的肌理之中,去探寻那条不可逾越的红线,以及红线之外可能存在的、审慎的行走空间。

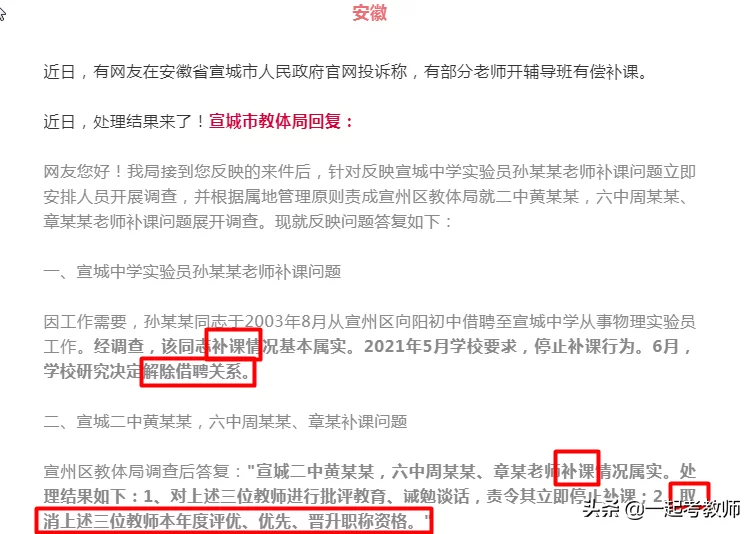

首先,我们必须明确公办教师的法律身份。公办教师属于事业单位工作人员,其编制由国家管理,履行的是公共教育服务职责。这一身份决定了其行为必须受到比普通职业更为严格的约束。核心的法规依据来自于2018年教育部印发的《新时代中小学教师职业行为十项准则》,其中第七条明确规定:“不得索要、收受学生及家长财物或参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动,不得利用职务之便谋取不正当利益。”更为关键的是,教育部同步出台的《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》中,将“组织、参与有偿补课,或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息”列为明确应予处理的违规行为。这构成了当前最权威、最直接的教师有偿补课最新政策基础,基本上为“有偿补课”这种最常见的兼职形式画上了明确的休止符。

那么,这是否意味着公办教师的一切兼职行为都被完全禁止了呢?情况要更为复杂。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关法规,事业单位工作人员“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的”会受到处分。这里的关键在于“违反国家规定”。一些地方和单位在执行层面,会出台更为细化的公办教师校外兼职规定。这些规定通常会遵循“原则禁止,例外审批”的思路。也就是说,原则上,教师不得从事影响本职工作、利用职务便利或可能损害教育公平的兼职取酬活动。但确实存在一些极特殊情况,例如,经所在单位批准,在不影响正常教育教学工作的前提下,参与与其专业领域相关的、非营利性的学术交流活动,或在特定时期内被借调至其他非营利机构从事临时性、公益性的专业工作。这些情况往往需要经过严格的审批程序,且最终目的是服务于公共利益而非个人谋利。可以说,这条审批路径极其狭窄,对绝大多数普通教师而言,并非可行的选项。

在实践中,最容易出现争议的领域是线上知识分享与技能变现。例如,一位历史教师在视频平台开设账号,讲解中国古代史,并通过平台激励或粉丝打赏获得收益,这算不算违规?一位美术老师利用周末时间,以个人名义创作插画并在网络平台出售,这是否触犯了事业单位人员兼职取酬规定?这类行为处于政策的“灰色地带”。界定其合规性的核心标准有三:是否利用了教师的公职身份、是否占用了本职工作的时间精力、是否与本职工作产生利益冲突。如果历史老师在视频中明确自己的某中学教师身份来吸引流量,或者其讲解内容与校内教学内容高度重合,甚至诱导自己班级的学生去观看付费内容,这就极有可能被认定为利用职务之便谋取不正当利益。反之,如果他以纯粹的个人创作者身份,分享的是非教学大纲范围内的、更具普及性的知识,且内容创作与工作时间严格分离,其违规的风险就会相对降低,但依然存在被从严解读的可能性。这种不确定性,恰恰是当前政策环境下,教师们面临的最大挑战。

对于广大公办教师而言,与其在政策的边缘试探,不如回归教师职业的本源价值。教育的根本在于立德树人,这份职业所带来的社会尊重和精神满足感,是单纯金钱无法衡量的。政策之所以严格,根本目的是为了斩断可能滋生教育不公的链条,确保每一位学生都能在公平的环境中接受教育,避免“课堂留一手,课外卖一手”的现象发生,这维护的是整个教师群体的声誉和公信力。因此,当面临公办教师兼职取酬违规吗这一问题时,最稳妥的答案是:凡是涉及利用教师身份、动用学校资源、与学生家长产生经济往来、或与本职教学工作存在竞争关系的兼职取酬行为,都应被视为高风险的违规行为。想要提升生活品质,更可靠的途径是立足于本职工作,通过提升教学能力、参与职称评定、争取岗位晋升等方式,获得合法合规的薪酬增长。同时,积极参与由学校或教育部门组织的、合规的课后服务或项目研究,也是实现自身价值与合理回报的有效方式。这条道路虽然更辛苦,但走得安心、走得长远,才能真正诠释一名人民教师的责任与担当。