公务员兼职开滴滴违法吗?副业能做啥不违规?

根据最新修订的《中华人民共和国公务员法》第五十九条明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是划定公务员兼职行为合法性的根本准绳。那么,开滴滴是否属于“营利性活动”?答案是肯定的。网约车服务作为一种商业运营模式,其本质是通过提供运输服务获取经济报酬,具备完整的商业闭环,完全符合“营利性活动”的定义。公务员驾驶私家车接入网约车平台,无论其是否以全职心态投入,客观上都构成了参与市场经营活动。此外,《公务员兼职管理办法》等相关党内法规和国家规定,进一步细化了这条纪律红线,强调不得利用职权或职务上的影响谋取不正当利益。试想,一名公务员在开滴滴过程中,若乘客偶然得知其公职身份,是否会因此产生“安全可靠”的错觉,从而带来潜在的利益输送或权力寻租空间?这种可能性,正是制度设计所要规避的风险。因此,从法律层面严格审视,公务员兼职开滴滴,毫无疑问是违规行为,一经发现,轻则受到党纪政纪处分,重则可能面临开除公职的严重后果,这绝非危言耸听。

理解了“不能做什么”,我们更需要探讨“能做什么”。公务员并非被完全剥夺了追求个人兴趣与实现额外价值的权利,关键在于如何在不触碰“营利性活动”红线的前提下,进行合理的个人价值拓展。公务员副业规定的核心精神,在于防止因个人利益冲突而影响公务的公正性与廉洁性。因此,合规的副业选择通常具备以下特征:非商业化、非经营性、不利用公职身份、不影响本职工作。基于此,我们可以勾勒出一片相对安全的“副业蓝海”。

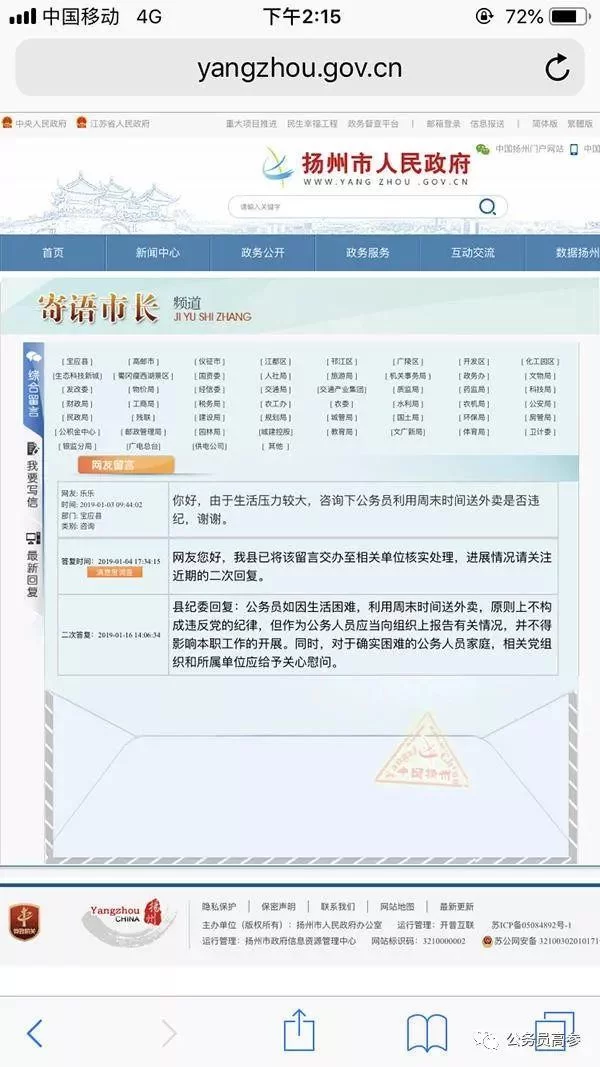

首先,知识性与创造性输出是首选方向。例如,拥有深厚文字功底或专业知识的公务员,可以在不泄露工作秘密、不使用公职身份的前提下,进行文学创作、撰写专业文章或出版学术专著。这种智力成果的转化,被视为个人劳动的自然延伸,与经营行为有本质区别。同样,具备书法、绘画、摄影等艺术特长的公务员,可以参与纯粹的艺术展览、出售原创作品。这里的关键在于,作品的交易是偶然的、非系统性的,而非建立一个持续经营的商业画廊或工作室。其次,非营利性的教学与分享活动是被允许的。如果你在某一领域,如历史、法律、心理学等方面有深入研究,可以受邀在社区、图书馆或非营利性机构开展公益讲座,或是在不使用官方头衔的情况下,进行有偿的知识授课(需向单位报备并获得批准)。这种知识分享行为,其价值在于传播与启发,而非构建一个商业化的教育帝国。再者,体力劳动与技能服务在特定条件下存在空间。比如,利用周末时间帮亲友做些木工、修理电器,或是在完全匿名的状态下,提供一些不涉及商业登记的、一次性的劳务服务。但这部分风险较高,极易被误解或举报,需要极度审慎,核心原则是“非组织化、非公开化、非持续性”。

然而,仅仅知道“能做什么”还远远不够,更重要的是理解“如何安全地做”。在公务员这个特殊身份的语境下,程序正义与风险意识远比事情本身更重要。第一,“报备”是最佳的安全阀。在从事任何可能存在争议的副业之前,最稳妥的做法是主动向单位组织人事部门或纪检监察部门进行咨询和报备。这既是对组织的尊重,也是对自己的保护。通过官方渠道的确认,可以让你对行为的合规性有最权威的判断,避免因“想当然”而踩雷。第二,严格切割身份是关键。在任何副业活动中,必须彻底剥离自己的公务员身份。不能使用单位名义、不能透露职务信息、不能利用工作中积累的人脉资源。你的副业成就,必须完全建立在个人能力的基础上,与公职身份毫无关联。第三,精力与时间的平衡是底线。任何副业都不能影响本职工作的质量和效率。这是公务员履职的基本要求,也是判断副业是否恰当的重要标尺。如果因为副业导致精神不振、工作失误,那么即使副业本身合规,也会因违反工作纪律而受到追究。

归根结底,公务员选择副业,是一场在个人价值与职业伦理之间寻求精妙平衡的修行。它考验的不仅是个人能力,更是纪律意识、风险判断力和长远眼光的综合性体现。与其将目光投向那些游走在灰色地带的短期获利方式,不如将精力投入到能够提升自我、服务社会且与职业精神相契合的领域。体制内的工作提供的稳定性和社会价值感,本身就是一种无形的财富。任何副业的探索,都应是对这份主业的补充与丰富,而非侵蚀与冲击。在规则的框架内,实现个人价值的多元化,既是对自身负责,也是对所肩负的公共责任的尊重。这条路径或许走得慢一些,但无疑是最稳健、最长远,也最能守住初心的选择。