公务员兼职难不难是真的吗,退休后能做吗?

公务员兼职,这个话题牵动着无数体制内人员及其家庭的心弦。其难度并非空穴来风,而是源于法律法规的刚性约束与职业伦理的内在要求。简单的一句“难”或“不难”都无法准确概括其复杂性,我们必须深入其肌理,从在职与退休两个不同阶段,去审视这条充满规则与考量的路径。

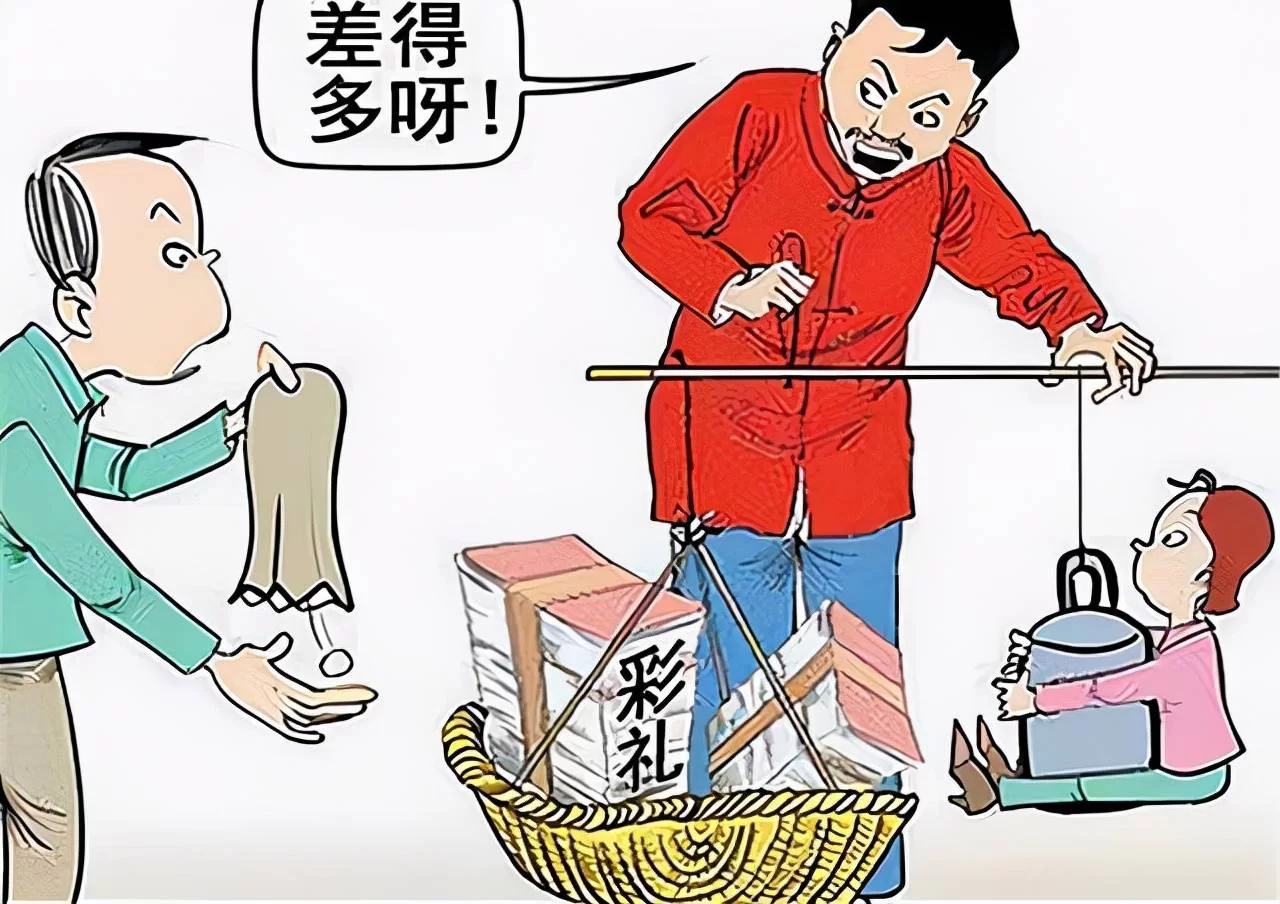

首先,对于在职公务员而言,兼职之路几乎是完全封闭的。这并非危言耸听,而是有明确的法律条文作为支撑。根据《中华人民共和国公务员法》第五十九条的规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款的表述是“不得”,属于禁止性规范,几乎没有商量的余地。立法的核心目的非常清晰:维护公务员职务的廉洁性与公正性。公务员掌握着公共权力,其首要职责是为人民服务,若允许其随意从事营利性活动,极易滋生权力寻租、利益输送等腐败行为,也会分散其履职精力,影响公共服务的质量和效率。因此,从制度设计之初,就为公务员划定了一道清晰的“红线”,这道红线将绝大多数形式的兼职与副业都挡在了门外。无论是开网店、做微商,还是担任企业顾问、参与项目分红,只要带有营利性质,都属于法律严厉禁止的范畴。

那么,是否存在任何例外?这便引出了一个更为精细的概念——公务员从事副业的边界。法律禁止的是“营利性活动”,但并未完全堵死所有非营利性的、符合其身份和公益性质的活动。例如,公务员可以利用业余时间从事学术研究、文学艺术创作,在不影响本职工作且不获取报酬的前提下,参与一些社会公益组织的活动。此外,通过合法继承的房产收取租金,这种被动性的财产性收入通常不被视为主动“从事”营利性活动。然而,这些例外情况的界定极为严格,且极易引发争议。一个核心的判断标准在于:该活动是否会与公务员的公职身份、职权产生利益冲突,是否会利用公职影响力谋取私利。在实践中,为了避免任何嫌疑,绝大多数单位和公务员都会选择“一刀切”的保守做法,即除了工资薪金和合法的财产性收入外,不参与任何可能被解读为“兼职”的活动。这种审慎,既是对法律的敬畏,也是对自身职业生涯的保护。

当公务员脱下制服,办理退休手续后,情况则发生了根本性的变化。从法律意义上讲,退休公务员不再具有公职身份,不再受《公务员法》中关于在职行为规范的直接约束。他们和普通公民一样,享有劳动和获取报酬的权利。因此,公务员退休后兼职规定的核心,从“绝对禁止”转向了“有条件的限制”。这意味着,退休公务员完全可以凭借自己多年积累的知识、经验和人脉,开启人生的“第二春”,实现所谓的“发挥余热”。他们可以到企业担任顾问、专家,可以投身教育培训行业,也可以自主创业,将过去服务于公共管理的智慧,转化为推动社会经济发展的新动力。这不仅是个人价值的延续,也是社会人力资源的优化配置。

然而,这种自由并非毫无边界。为了防止退休官员利用其在职期间形成的影响力谋取不正当利益,法律设置了一道重要的“防火墙”,即“冷却期”制度。《公务员法》第一百零七条明确规定:“公务员辞去公职务或者退休的,原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员在离职三年内,其他公务员在离职两年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。”这一规定是理解退休后兼职问题的关键。它精准地打击了“权力期权化”的可能,即在职时为企业提供便利,退休后再到该企业获取高额回报的行为。因此,退休公务员在选择再就业时,必须仔细评估新岗位是否与自己过去分管或从事的“工作业务直接相关”。例如,一位长期在工商管理部门负责企业注册审批的领导,退休后立刻去一家代理注册公司担任高管,显然就触碰了这条红线。而对于那些技术性、研究性岗位,或者与自己原工作领域关联度不高的行业,则相对安全。

最终,无论是身处体制内的严苛约束,还是退休后的审慎放开,贯穿始终的核心是“公私分明”与“廉洁自律”。对于在职公务员,兼职的“难”是保障公共权力纯洁性的必要代价,这份“难”换来的是社会公众对政府公信力的信任。对于退休公务员,再就业的自由是法律赋予的权利,但这份自由必须以遵守“冷却期”规定为前提,以不损害公共利益和公平竞争为底线。从在职的严苛到退休后的审慎放开,公务员兼职的路径变化,本质上是一部关于权力、责任与社会信任的动态平衡史。对于身在其中的个体而言,读懂规则,守住底线,方能行稳致远,无论是在体制内的奉献,还是在体制外的再出发。