公务员兼职送外卖,到底行不行,会不会违法啊?

法律的刚性红线:为何“不行”是唯一答案

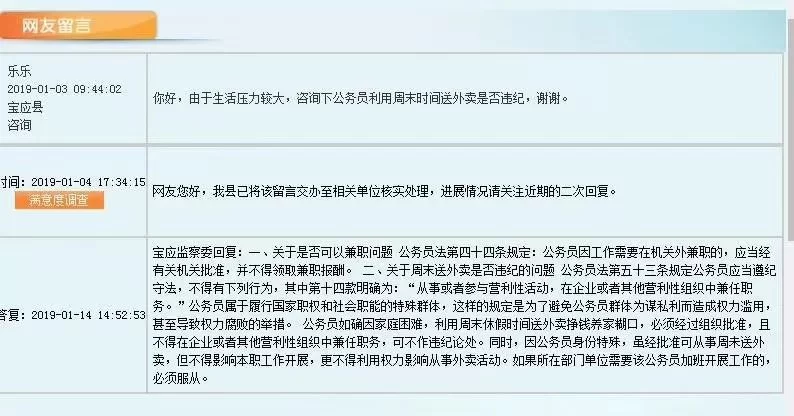

《中华人民共和国公务员法》第五十九条第八项明确规定,公务员不得“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是悬在所有公务员头顶的“达摩克利斯之剑”,清晰地为公务员的业余活动划定了禁区。那么,送外卖究竟算不算“从事营利性活动”?答案是肯定的。外卖骑手通过平台接单、配送并获取报酬,其本质是一种典型的商业服务行为,平台是营利性企业,骑手通过付出劳动换取经济利益,这完全符合“营利性活动”的定义。即便骑手与平台签订的是非典型的劳动合同或合作协议,也无法改变其行为的商业属性。因此,从法律条文的字面意义来看,公务员兼职送外卖,已经触碰了法律明确禁止的红线。任何试图以“这只是体力劳动”、“不占用工作时间”为由进行的辩解,在刚性的法律条文面前都显得苍白无力。法律的约束力不因个人动机或行为方式的“轻微”而豁免,其核心在于对行为性质本身的判定。

立法精神的深层考量:维护公权力的纯洁性

法律条文背后,是更深远的立法意图与社会治理考量。禁止公务员从事营利性活动,首要目的在于防范利益冲突。公务员手握公权力,其职责是为公众服务,保持中立与公正。一旦其投身于市场化的营利活动,个人经济利益便可能与公共职责产生千丝万缕的联系。试想,一名公务员在送餐过程中,恰好将餐品送至其工作管辖范围内的企业主或服务对象手中,这会如何影响后续工作的公正性?即便他能坚守底线,但“瓜田李下”的嫌疑已然产生,足以损害公权力的公信力。其次,这是为了确保公务员队伍的精力集中与专业形象。公务员工作本身要求高度的责任心与投入,兼职,尤其是像送外卖这样耗时耗体力的工作,不可避免地会分散精力,影响本职工作的效率与质量。同时,公务员作为政府形象的“窗口”,其言行举止都代表着国家机关的面貌。身着平台制服奔波于市井之间,虽是劳动光荣的体现,但也容易引发公众对其“主责主业”的质疑,甚至产生“公务员待遇不济需另谋生计”的负面联想,从而侵蚀整个群体的职业尊严与公众信任。

灰色地带的诱惑与现实的残酷风险

我们理解,在生活成本日益增长的今天,一些公务员可能面临着经济压力,希望通过副业改善生活。送外卖因其门槛低、时间相对灵活,成为了一个看似可行的选项。然而,这种对“灰色地带”的试探,其背后隐藏的风险远大于可能的收益。纪律处分是最直接的后果。一旦被发现或举报,根据情节轻重,公务员将面临从警告、记过到降级、撤职乃至开除的处分。一个纪律处分的污点,将伴随其整个职业生涯,成为晋升、评优、调动的巨大障碍,可谓“一次不慎,终身受累”。更为严峻的是舆论监督的风险。在人人都有麦克风的时代,一张照片、一段视频就足以掀起网络舆论的巨浪。公职人员的身份使其天然处于公众的审视之下,任何不当行为都可能被无限放大,引发轩然大波。届时,面临的不仅是组织的处理,更是社会性的声誉危机,这种压力是个人难以承受的。因此,用前途和声誉去换取每小时几十元的兼职收入,无疑是一场极不划算的赌博。

超越“能不能”:公务员应有的价值选择

探讨公务员兼职送外卖的合法性,最终要回归到公务员这一职业的价值本源。选择成为公务员,本身就意味着一种承诺与担当,即愿意将个人精力主要奉献于公共事业,并接受比普通公民更严格的纪律约束。这份职业所提供的,不仅仅是稳定的薪酬,更是一种社会尊重、职业保障和实现公共价值的平台。当面临经济困难时,正确的路径应当是向组织寻求帮助,或者通过提升自身专业能力、在体制内寻求发展来合法增加收入,而不是剑走偏锋,触碰纪律底线。法律和纪律的规定,并非要剥夺公务员追求美好生活的权利,而是为其设定了一条清晰、安全的轨道。在这条轨道上,公务员可以心无旁骛地深耕主业,服务人民,实现个人价值与社会价值的统一。与其在法律的边缘试探,不如将这份“兼职”的精力投入到学习新知识、提升业务能力、参与公益服务中去,这些“投资”所带来的长远回报,远非送外卖所能比拟。

成为一名合格的公务员,意味着在享受职业荣光的同时,也必须承担起相应的责任与约束。这份约束,既是对公权力的敬畏,也是对个人职业生涯的最好保护。在兼职送外卖这件事上,法律的答案清晰而坚定,而更深层的答案,则藏在于每一位公务员对自己身份的认同与对职业精神的坚守之中。这不仅仅是一个行为选择,更是一场关于责任、底线与价值的内心拷问。