公务员可以兼职电商吗?下班时间能做副业吗?

公务员能否在八小时之外,投身于电商浪潮或开展其他副业,这个问题背后牵动着无数体制内工作者对个人价值与经济独立的向往。然而,答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个需要置于《中华人民共和国公务员法》严谨框架下进行审慎剖析的复杂议题。核心原则清晰而坚定:公务员身份具有全天候属性,其纪律约束并不因下班铃声而解除。因此,任何试图将“副业”与“主业”进行时间或空间切割的想法,在法律面前都可能显得一厢情愿。

要理解这一问题的边界,必须回归其根本法律依据——《公务员法》。该法第五十九条明确列举了公务员必须遵守的纪律,其中第(八)项指出,不得“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这里的“有关规定”和“营利性活动”是理解的关键。它并非单指大规模的商业行为,而是涵盖了任何以获取利润为目的、持续性、经常性的经营活动。这意味着,无论是开设淘宝店、在抖音直播带货,还是成为微商代理,只要其行为带有商业营销属性并旨在盈利,就触碰了纪律的红线。公务员的职责是公共服务,其身份的纯洁性和公信力不容许与商业利益产生任何可能的纠缠,这是制度的基石,也是对公众信任的维护。

具体到“兼职电商”这一热门选项,其风险尤为突出且隐蔽。电商的本质是商业交易,即便是在“下班时间”进行,其运营痕迹(如店铺、商品链接、交易记录)是公开且持久的。这会带来几个层面的风险:首先是身份暴露的风险,一旦被同事、服务对象或网民知晓,极易引发“利用公职身份谋取私利”的负面联想,即便事实并非如此,这种观感本身就足以损害公务员队伍的形象。其次是利益冲突的潜在风险,例如,若公务员所在的部门与电商所售商品或服务的行业有监管关系,哪怕再微小,也构成了事实上的利益冲突,这是绝对禁止的。最后是精力的分散,电商运营需要投入大量时间与精力处理选品、客服、物流等琐事,这不可避免地会影响到本职工作的专注度和质量,与公务员应尽的勤勉义务相悖。

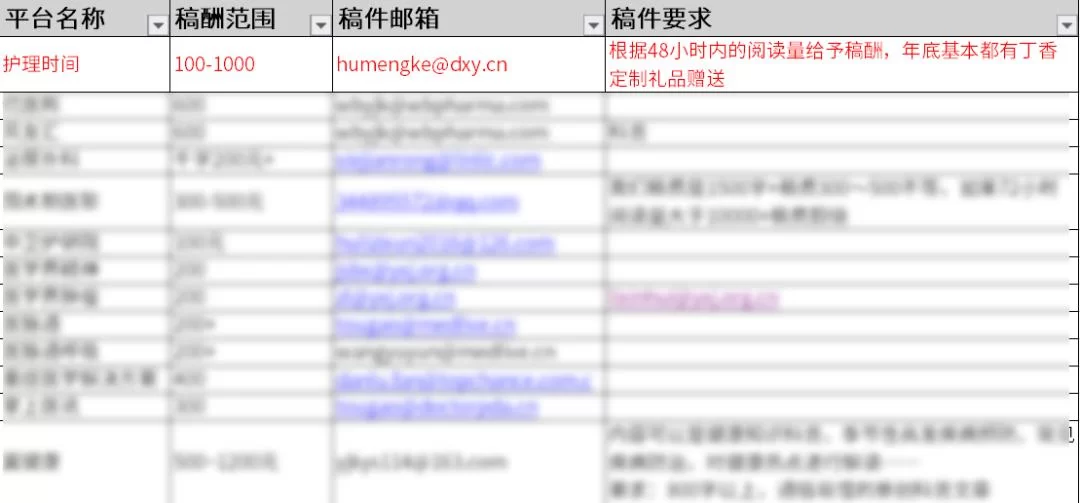

那么,这是否意味着公务员的生活就必须是单色调的呢?并非如此。法律禁止的是“营利性活动”,但并未禁止公务员在业余时间提升自我、创造非商业性的价值。关键在于如何精准界定“合规”的范畴。一种被普遍接受的路径是知识成果的转化。例如,公务员可以利用自己的专业知识和研究积累,撰写书籍、发表学术论文,并依法获取稿酬。这种创作活动被视为智力劳动的成果,而非持续性的商业经营。同样,从事书法、绘画、摄影等艺术创作,并偶尔出售作品,与以画廊模式持续销售艺术品有着本质区别。前者是个人爱好的延伸,后者则已构成商业行为。

另一条值得探索的道路是技能型公益与适度补贴。公务员可以在不影响本职工作和声誉的前提下,参与与其专业相关的公益性讲座、学术论坛或非营利组织的志愿活动。对于这类活动,主办方可能会提供适当的交通费、讲课费等补贴,这通常被视为合规的,因为其核心目的并非营利,而是知识分享与社会服务。但必须警惕的是,一旦这种“补贴”演变成高额的商业课酬,或者活动本身带有浓厚的商业培训色彩,性质就可能发生改变。公务员在参与前,必须审慎评估活动的主办方性质、收费情况以及社会影响,必要时可向单位组织人事部门咨询,以规避不必要的风险。

此外,在投资领域,公务员同样拥有一定的空间,但必须划清主动经营与被动投资的界限。利用合法资金购买股票、基金、理财产品等金融产品,属于市场化的个人投资行为,通常是被允许的。但前提是,不能利用内幕信息进行交易,不能参与企业的实际经营管理,更不能在企业中担任任何形式的职务,哪怕是挂名的顾问。这种“用脚投票”式的被动投资,与“用手管理”式的主动经营,是法律上清晰分割的两条线。对于公务员而言,守住这条线,就是守住了职业安全的底线。

归根结底,探讨公务员的副业问题,最终要回归到对“价值”的重新定义。对于身处公共服务岗位的个体而言,最大的价值实现,或许并非在于体制外的经济收益,而在于体制内的专业精进与职业成就。将业余时间投入到深度学习政策法规、钻研业务技能、提升公共服务能力上,这种“自我投资”所带来的长远回报,无论是职业晋升的通道,还是服务社会所带来的精神满足,都是任何短期商业利益无法比拟的。与其在合规的边缘反复试探,不如将精力聚焦于主航道的深耕,在为人民服务的广阔天地中,实现更为厚重和持久的人生价值。这既是对法律的敬畏,也是对职业的尊重,更是对自我人生的理性规划。