公务员能做哪些副业兼职不违规又不影响工作呀?

身处体制之内,许多公务员朋友在面对相对固定的薪酬待遇时,内心涌动着提升生活品质、实现个人价值的渴望。这份渴望并非源于对工作的不满,而是一种对更广阔世界的向往和对家庭责任的担当。然而,《中华人民共和国公务员法》中明确的纪律红线,如同一道无形的墙,让“搞副业”这个念头变得小心翼翼,甚至谈之色变。真正的挑战并非无路可走,而是如何在遵守法规、不影响本职工作的前提下,找到一条既能合法增收,又能滋养精神的合规路径。这需要的不是投机取巧的侥幸心理,而是对规则的深刻理解与对自身价值的精准定位。

首先,必须清晰地划出那条不可逾越的“红线”。公务员法的核心禁令在于“不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这明确排绝了开公司、办企业、做微商代理、担任企业顾问等一切直接参与商业经营并从中分红的行为。任何试图利用公职身份或职务影响力为商业活动站台、背书的行为,更是触碰了高压线。理解这一点,是探索一切副业可能性的前提。在这个铁律之下,我们寻找的并非是钻营法规的漏洞,而是在规则允许的“绿洲”里,耕耘属于自己的那片田地。这片绿洲的核心,在于将个人能力与公共身份进行彻底剥离,确保副业的纯粹性,即它源于你的个人技能、知识或兴趣,而非你的权力与职位。

基于这一核心原则,第一类值得推荐的合规副业是“知识变现”与“技能输出”。这是最能体现公务员专业素养,也最为安全的副业门路。例如,一位从事文字综合工作的公务员,可以利用业余时间撰写专栏文章、为文化期刊供稿、或从事剧本创作。其收入来自于稿酬,这是对个人智力劳动的合法回报,与职务工作无涉。同理,精通外语的同事可以承接一些非涉密的笔译或口译任务;熟悉法律政策的同志,可以在不泄露内部信息、不提供具体法律意见的前提下,撰写普法文章或制作线上课程,分享自己的知识体系。甚至是在计算机、设计、数据分析等领域有专长的公务员,也可以通过网络平台接一些力所能及的私活。这类副业的关键在于,你出售的是一项独立的、市场化的专业技能,这项技能在你成为公务员之前或之后都为你个人所有,它不依附于你的公共权力,也不会与你的日常工作产生利益冲突。

其次,随着数字时代的到来,“内容创作”成为了一个极具潜力的方向。这并非指代那些哗众取宠的网红路径,而是指深耕某一垂直领域的知识分享与兴趣传播。比如,一位历史爱好者,可以开设一个公众号或视频号,系统讲解某个朝代的历史故事;一位热爱摄影的公务员,可以分享自己的摄影技巧与作品,甚至可以出售一些高质量的摄影作品或预设;一位擅长书法、绘画的同事,则可以录制教学视频,或将自己的作品通过正规渠道进行展售。这类副业的精髓在于将个人兴趣发展为一项可持续的“微型事业”。它的起点是热爱,过程是分享,收益是副产品。在此过程中,必须坚守一个原则:绝不利用“公务员”标签进行商业宣传,你的内容本身必须足够优秀,能够吸引受众。身份的“隐匿”并非虚伪,而是一种职业操守,确保你的影响力来自于内容价值,而非身份光环。

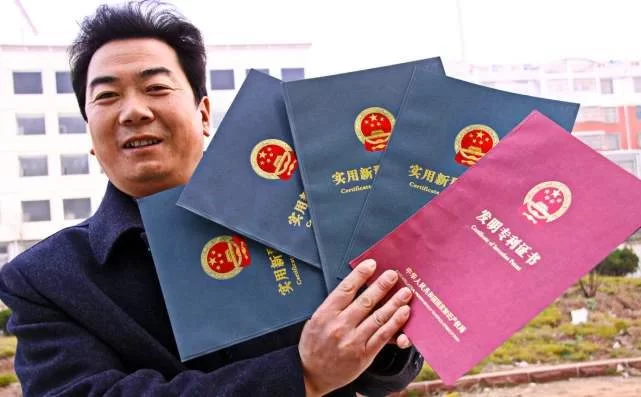

再者,一些传统的、基于文化艺术修养的副业,依然是稳妥且格调高雅的选择。例如,利用周末或节假日时间,从事书法、国画、篆刻等艺术品的创作与销售。这些活动本质上属于个人精神劳动成果的转让,与商业经营活动有着本质区别。它们不仅能带来一定的经济回报,更重要的是能够陶冶情操,提升个人文化素养,这种内在的收获有时远比金钱更为宝贵。同样,手工艺制作,如编织、木工、陶艺等,如果能够做出特色,通过线上市集或线下文创市集进行销售,也是一种很好的选择。这类副业的特点是“慢工出细活”,与快节奏的商业世界保持距离,更像是一种生活方式的延伸,能够有效平衡工作压力,实现身心和谐。

当然,即便是在合规的框架内,挑战依然存在。最大的挑战莫过于时间与精力的科学分配。副业绝不能侵占主业的工作时间与精力,这是铁的纪律。这意味着你需要具备极强的自律能力,合理规划八小时之外的生活,确保副业是“锦上添花”,而非“本末倒置”。另一个挑战是心理上的平衡。当副业收入逐渐可观,甚至超过主业时,如何保持一颗平常心,坚守公职人员的初心与使命,是一种深刻的考验。此外,对于知识变现和内容创作,还需要有持续学习的能力,不断更新自己的知识库,保持内容输出的高质量,否则很容易被市场淘汰。

归根结底,公务员探索副业的本质,是在遵守规则的前提下,进行一场关于自我价值的深度挖掘。它并非单纯为了“赚钱”,更是为了在稳定的体制生活之外,寻找一个与外界连接的触角,一个检验自身能力的舞台,一个安放个人兴趣的精神家园。当一名公务员通过自己的努力,用笔尖、用镜头、用技艺创造出被社会认可的价值时,他收获的不仅仅是额外的收入,更是一种源于内心的富足与自信。这种自信会反过来滋养他的本职工作,让他以更开阔的视野和更饱满的热情去服务人民。这或许才是“合规副业”最高层次的意义所在——它让你成为一个更好的自己,从而让你有能力成为一个更好的公仆。