公务员能在培训机构兼职吗?这事儿到底行不行?

关于公务员能否在培训机构兼职,答案并非简单的“行”或“不行”,而是一个需要用法律尺子和纪律标尺来精细衡量的问题。这背后牵涉到公职人员的身份属性、权力边界、廉洁要求以及社会公信力等多重维度。许多公务员,尤其是拥有一定专业技能的同志,可能会认为利用业余时间发挥余热、增加收入是个人自由,但这种想法恰恰忽略了“公务员”这一身份所附带的特殊约束。我们必须清晰地认识到,当一个人成为公职人员时,其部分个人权利就必然要服务于公共利益和职业伦理。

首先,我们必须将目光投向最根本的法律源头——《中华人民共和国公务员法》。该法第五十九条明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。培训机构,无论是学科辅导还是技能培训,其本质都是以盈利为目的的商业组织。因此,公务员在这样的机构中担任授课教师、顾问、管理人员等任何形式的职务,并获取报酬,都直接触碰了这条法律“高压线”。这里的“营利性活动”并不仅限于工商注册,只要活动本身以获取经济利益为目的,就构成了违规。有人或许会辩解,自己只是周末去讲几节课,不算“兼任职务”。这种理解是片面的,法律关注的是行为的性质,而非频率和形式。只要是持续性地提供劳务并获取报酬,就属于参与营利性活动的范畴。公务员法关于兼职的规定,其核心精神在于切断公职人员个人利益与市场经营活动之间的直接联系,防止权力寻租和利益冲突。

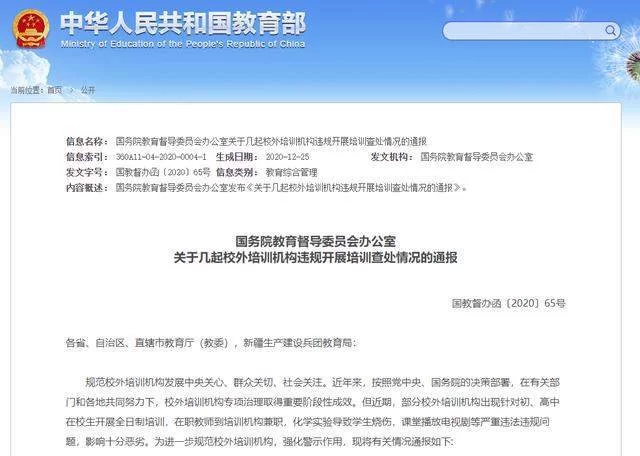

然而,仅有法律的宏大框架尚不足以厘清所有细节,纪律规定则为这条红线画上了更清晰的刻度。中共中央组织部、人力资源社会保障部以及纪检监察机关出台的一系列规范性文件,对公务员的兼职行为进行了更为细致的约束。例如,明确规定严禁公务员利用职权和职务上的影响,通过兼职为本人或他人谋取不正当利益。在培训机构兼职,即便没有直接利用手中的行政权力,也很难完全剥离“公务员”身份所带来的无形影响力。家长或学员在选择时,可能会因为你的公职身份而产生一种天然的信任,认为你“有门路”、“信息灵”,这种潜在的竞争优势本身就是一种不公平,也与公职人员应保持的社会距离相悖。公务员从事有偿补课的政策规定,正是为了从源头上杜绝这种可能性,维护教育公平和市场秩序。纪律的触角比法律更为敏锐,它不仅关注“做什么”,更关注“可能带来什么影响”,这是一种更为前置的风险防范。

那么,这根“红线”究竟划在哪里?为什么对公务员兼职的管控如此严格?其根本原因在于维护公职人员校外兼职的法律风险不仅是理论上的,更是现实存在的。最直接的风险便是纪律处分,轻则警告、记过,重则降级、撤职甚至开除公职。这对于一个将职业生涯奉献给公共服务体系的人来说,无疑是毁灭性的打击。更深层次的风险在于,一旦兼职行为与自己的本职工作产生了千丝万缕的联系,就可能滑向违法犯罪的深渊。比如,某市场监管部门的公务员在培训机构讲授企业管理课程,很难保证其学员中没有监管对象;某教育系统的公务员在课外辅导班兼职,更可能引发关于其是否利用内部信息、为特定机构或人员“开后门”的猜测。即便主观上没有恶意,客观上造成的“瓜田李下”之嫌,也足以侵蚀公众对政府的信任。这种信任的流失,是任何金钱都无法弥补的。

值得注意的是,法律和纪律也并非完全“一刀切”。《公务员法》同时规定,经批准,公务员可以从事部分非营利性活动,如在行业协会、学术团体中兼任非领导职务,且不得领取兼职报酬。这体现了制度的严谨性与人性化的平衡,旨在鼓励公务员在社会公益和专业领域发挥积极作用,但前提是必须与“营利”彻底脱钩。一些同志可能会混淆“公益性讲座”与“有偿培训”的区别,前者是出于知识分享和公益目的,不收取报酬或仅收取少量车马费,通常经过组织批准;而后者则是明确的市场交易行为,以获取利润为核心。这个界限必须分外清晰。将个人专业特长用于公益,是值得鼓励的;但将其作为商品在市场上出售,则与公务员的身份要求背道而驰。

成为一名公务员,意味着选择了一条服务公共利益的道路,其价值不在于赚取额外的金钱,而在于赢得公众的信任与尊重。在这条道路上,任何可能模糊公共权力与私人利益界限的举动,都不仅仅是个人选择的问题,而是对整个制度信任的考验。对于“公务员兼职培训机构”这个问题,最明智的选择或许不是去试探边界、寻找漏洞,而是回归初心,深刻理解自身肩负的责任。个人的才华与热情,完全可以在本职工作中尽情挥洒,或通过组织批准的公益渠道得以展现。坚守这份职业的纯粹性,远离违规兼职的诱惑,既是对自己职业生涯的最好保护,也是对人民、对国家最庄重的承诺。