公务员能在社团兼职吗?薪酬问题规定咋处理?

公务员能否在社会团体中兼职,以及由此产生的薪酬问题如何界定与处理,是当前公职人员群体中普遍存在且高度关注的一个议题。它不仅触及个人职业规划的边界,更直接关联到党纪国法的严肃性与公务员队伍的廉洁性。这个问题绝非简单的“可以”或“不可以”所能概括,其背后是一套严密、具体且不断完善的制度框架,要求每一位公职人员都必须有清晰、准确的认识。

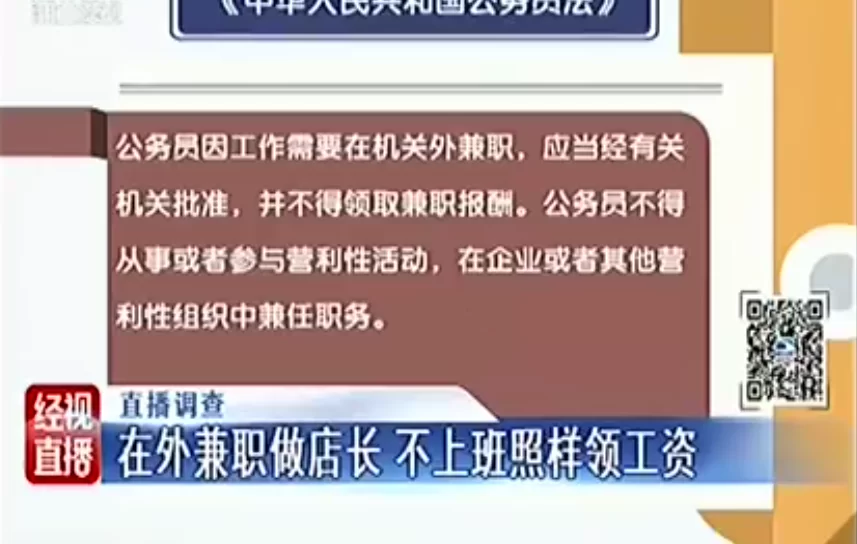

首先,我们必须厘清公务员社团兼职规定的核心原则。根据《中华人民共和国公务员法》以及《中国共产党纪律处分条例》等相关法规,公务员制度设计的根本出发点在于确保其能够全身心投入公共服务,并杜绝任何可能利用公权力谋取私利的渠道。因此,法律明令禁止公务员从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这是不可逾越的“硬杠杠”。然而,法律并未完全“一刀切”地禁止所有兼职行为。对于在非营利性社会团体,如行业协会、学会、基金会、慈善组织等,公务员确因工作需要,经批准后是可以兼任职务的。这里的“经批准”是前置条件和关键程序,通常需要按照干部管理权限,向所在单位或主管部门提出书面申请,说明兼职理由、社团性质、拟任职务、工作期限等,获得正式批准后方可履职。这一规定的初衷,是允许公务员利用其专业知识和政策理解,服务于行业发展、学术研究或公益事业,从而在更广阔的平台上实现公共价值。

其次,最为核心和敏感的,便是公务员兼职薪酬处理问题。即便获得了批准,公务员在社团兼职也有一条铁律:不得领取任何形式的薪酬、奖金、津贴等报酬。这里的“薪酬”范畴非常广泛,不仅包括直接发放的工资、补贴,还包括以讲课费、评审费、咨询费、顾问费等各种名义变相支付的报酬,甚至包括实物、有价证券等非货币性利益。这是为了从根本上切断公务员个人经济利益与公共职务之间的任何潜在联系,防止利益输送和权力寻租。那么,如果社团方面坚持支付报酬,或者公务员在不知情的情况下收到了报酬,应该如何处理?正确的做法是,必须第一时间、原封不动地将所得报酬上缴所在单位的财务部门或纪检部门,由单位按规定处置。这笔钱绝不能揣入个人腰包,哪怕是“暂存”也不行。任何形式的隐瞒、截留或挪用,都将被视为严重违纪行为。这一处理机制,体现了对公务员廉洁从政的刚性约束,也是对“公权公用”原则的坚定维护。

再者,深入理解公务员违规兼职后果的严重性,是筑牢思想防线的必要一环。违规行为主要分为两种情况:一是未经批准擅自兼职,二是经批准兼职但违规取酬。对于前者,视情节轻重,可能会受到批评教育、诫勉谈话、通报批评等组织处理;如果造成了不良影响或后果,则可能面临警告、记过等纪律处分。而对于后者,即违规取酬,性质则更为严重。这通常被认定为违反廉洁纪律,会受到更为严厉的党纪政务处分,轻则记大过、降级,重则撤职甚至开除公职。特别是当兼职行为与本人主管或分管的业务领域存在直接关联,并可能影响公正执行公务时,就构成了典型的利益冲突,纪检监察机关会作为重点问题进行核查。在全面从严治党、持续深化反腐败斗争的背景下,任何心存侥幸、试图在灰色地带游走的行为,都将面临极高的政治风险和职业风险。一旦被查实,不仅个人前途毁于一旦,更会损害党和政府的形象。

从更宏观的视角看,公务员业余时间兼职政策的演变,反映了对公职人员管理日益精细化、规范化的趋势。过去,一些地方或单位对此问题可能存在模糊地带或执行不严的情况,但如今,随着监督体系的完善,特别是大数据、社会监督等手段的应用,公务员的“八小时之外”也日益透明。政策导向非常明确:鼓励公务员在业余时间学习提升、参与健康的文体活动、投身志愿服务,但对于可能引发利益冲突的兼职行为,则始终保持高压态势。这并非要限制公务员的个人发展,而是要引导他们将个人才华和精力,更多地奉献于公共事业,而非个人私利。一个优秀的公务员,其价值体现在为人民服务的实绩中,而非在外部兼职中获取额外收入的能力上。这种政策导向,有助于塑造一支更加专业、专注、廉洁的公务员队伍。

因此,对于每一位手握公权力的公务员而言,社团兼职这扇门,既是通往更广阔社会服务领域的桥梁,也可能是一道考验职业操守的窄门。在考虑是否迈出这一步时,必须首先扪心自问:此举是否完全符合规定?是否可能引发任何利益冲突?自己能否做到严守薪酬纪律的底线?这种审慎的态度,既是对个人职业生涯的负责,更是对人民赋予的权力的敬畏。在纪律与发展的平衡木上,唯有将纪律规矩挺在前面,才能行稳致远,真正实现个人价值与公共利益的和谐统一。