兼职不交社保该签劳动合同还是劳务合同?

当一份灵活的兼职机会摆在眼前,既能增加收入又不影响主业,许多人会欣然接受。然而,当对方提出“不交社保”并递来一份合同时,一个关键问题随之浮现:这到底是该签《劳动合同》还是《劳务合同》?这一字之差,背后牵扯到的法律权利、责任义务和个人保障却天差地别。选择错误,可能让你在享受兼职便利的同时,悄然置身于法律保障的灰色地带。因此,厘清二者的界限,做出明智抉择,是每一位兼职者踏入工作前必须上好的第一课。

要解答这个问题,我们必须深入骨髓地理解劳动合同与劳务合同的本质区别。这并非简单的文字游戏,而是两种截然不同的法律关系。一个形象的比喻是:签订劳动合同,相当于你与公司建立了一种“家庭式”的隶属关系,你成为组织的一员,需要遵守其规章制度(如考勤、着装、工作流程),接受其管理和指挥,你的劳动是公司业务运营的有机组成部分。而签订劳务合同,则更像是一次“商业合作”,你作为一个独立的个体或实体,为公司提供一项特定的服务或完成一个独立的任务,双方地位平等,你拥有高度的自主权,公司只对服务成果负责,而非对你个人的工作过程进行微观管理。这种人身依附性的有无,是区分二者的核心标尺。劳动关系下,用人单位对劳动者负有全面的法律义务;而劳务关系中,双方主要依据合同约定承担责任,法律干预相对较少。

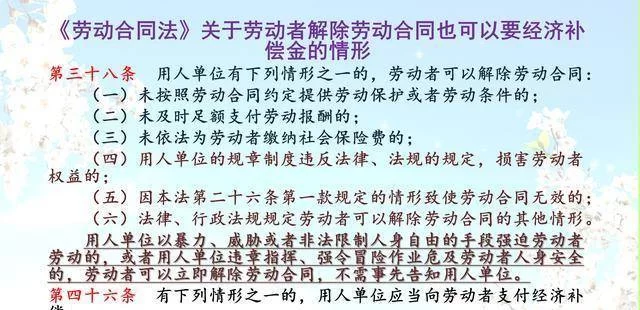

正是基于这种本质区别,社保缴纳问题才呈现出不同的处理方式。根据我国《社会保险法》的规定,只要劳动者与用人单位建立了劳动关系,用人单位就必须为劳动者缴纳社会保险。这是法律的强制性规定,双方不能通过约定豁免。因此,如果你签订的是正式的《劳动合同》,即便你是兼职,只要构成了法律意义上的“非全日制用工”(通常指每天工作不超过4小时,每周工作不超过24小时),单位也应当为你缴纳工伤保险。如果是更接近全日制的兼职,那么养老、医疗、失业等保险理论上也应覆盖。反观《劳务合同》,由于双方不存在劳动关系,提供劳务的一方并非《劳动法》意义上的“劳动者”,而是独立的“服务提供者”,因此用人单位没有法定义务为其缴纳社保。这便是许多兼职岗位“不交社保”的法律根源——它们被定性为劳务关系。那么,不交社保的兼职是否合法?答案是:如果双方的真实关系确实是平等的劳务合作,那么不交社保是合法的。但如果名为“劳务合同”,实为“劳动关系”,比如你每天固定上下班8小时,接受公司严格管理,那么公司以劳务合同为由不交社保,就属于违法行为,这是在规避法律责任。

面对复杂的现实情况,个人兼职如何选择合同类型?这需要你进行一次冷静的自我评估和风险预判。首先,审视工作的实质内容。你的工作是否需要严格遵守公司的作息和考勤?你是否使用公司提供的工具和设备在工作场所进行?你的工作成果是否直接构成了公司核心业务的流水线一部分?如果答案多为“是”,那么你很可能更接近“劳动者”的角色,争取签订《劳动合同》或至少明确“非全日制用工”的身份,对保障你的工伤等基本权益至关重要。反之,如果你的工作是完成一个独立的设计稿、翻译一份文件、或者提供一次性的咨询服务,时间和地点自由度高,那么《劳务合同》或许是更合适的选择,它能让你拿到更高的税后报酬(因为无需承担个人社保缴纳部分),也更符合合作的本质。其次,明确个人核心诉求。你追求的是短期收益最大化,还是希望获得一份长期稳定的保障?对于学生或已有主业社保覆盖的人群,一份报酬更高的劳务合同可能更具吸引力。但对于希望通过兼职过渡,或寻求额外保障的人来说,一份能缴纳社保的劳动合同,即便到手工资少一些,其隐含的价值(如连续缴费年限、工伤医疗)则无法估量。

最终,无论合同名称如何,劳务协议和劳动合同的法律效力最终取决于其反映的真实法律关系。司法实践中,裁判机构会穿透合同的表象,依据用工的实际事实来判定关系性质。因此,对于用人单位而言,试图用一纸“劳务合同”来规避所有用工风险,是一种极其短视且危险的做法,一旦被认定为事实劳动关系,不仅需要补缴社保,还可能面临罚款、赔偿金等处罚。对于兼职者个人,则必须擦亮眼睛,仔细阅读合同条款,特别是关于工作内容、报酬支付、权利义务、违约责任的约定。在签约前,不妨与对方进行坦诚沟通,明确双方关系的定位。如果关系模糊,自己又难以判断,宁可放弃这个机会,也不要贸然将自己置于保障缺失的境地。签下的墨水定义了关系,但工作的现实才定义了权利。在灵活用工日益普遍的今天,成为一个清醒的权利守护者,远比任何一次盲目的签约都更有价值。