兼职中介三证是哪三证?求职中介靠谱吗?

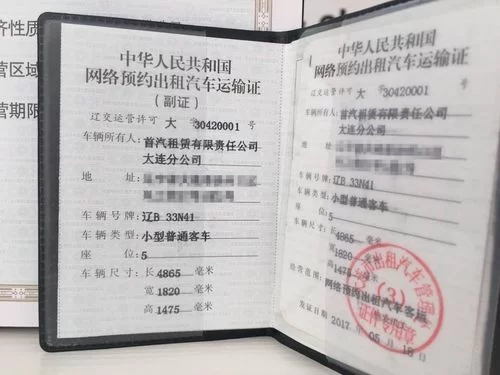

在探讨兼职或求职中介的可靠性时,一个无法回避的核心问题便是其合法资质,这通常被概括为“三证”。所谓兼职中介三证是哪三证,具体指的是《营业执照》、《人力资源服务许可证》(或《劳务派遣经营许可证》,视具体业务而定)以及税务登记证。值得注意的是,随着商事制度改革的深化,“多证合一”已普及,税务登记证等信息现已整合加载在营业执照上,因此,实践中最关键的两项资质是营业执照和人力资源服务许可证。营业执照是其作为市场主体合法经营的“身份证”,证明了其公司法人身份和经营范围;而人力资源服务许可证则是其从事职业中介活动的“从业资格证”,由人力资源和社会保障部门核发,是衡量其是否具备专业中介服务能力的硬性门槛。缺少任何一项,其经营行为都处于灰色地带,求职者应当第一时间提高警惕。

然而,仅仅拥有“三证”或两证,就足以让人完全信赖一家中介吗?答案显然是否定的。证书是底线,是准入门槛,但绝非信誉的保证书。这就引出了更深层次的问题:如何判断求职中介是否靠谱?这需要我们从多个维度进行细致的考察。首先是服务模式的透明度。一家正规的中介,其收费模式和标准应当清晰明确,通常遵循“不成功不收费”或向用人单位收费的原则。任何在求职成功前就以各种名目向求职者收取高额费用的行为,如“建档费”、“推荐费”、“保证金”,都极有可能是陷阱。特别是对于“找工作交保证金的中介可信吗”这个问题,答案是斩钉截铁的“不可信”。我国《劳动合同法》明确规定,用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。中介机构作为服务方,更无权收取此类费用。其次,观察其提供的岗位信息。靠谱的中介会提供具体、详实的职位描述,包括公司名称、岗位职责、薪酬结构、工作地点等关键信息,并且通常会安排求职者与用人单位直接面试。反之,那些职位描述含糊不清、薪资高得离谱、拒绝提供雇主真实信息或只安排“内部人士”面试的,往往背后隐藏着猫腻。

要真正辨别正规兼职中介需要什么资质,除了核查证书真伪,更应深入审视其运营的专业性和规范性。专业的中介机构,其办公环境通常较为正式,工作人员会佩戴工牌,沟通时言辞专业、逻辑清晰,能够详细解答关于职位、合同、薪酬发放等细节问题。他们会主动引导求职者阅读并理解将要签署的每一份文件。在沟通过程中,如果对方言语闪烁,一味夸大优厚待遇,对风险和责任闭口不谈,甚至催促你尽快做决定、尽快付款,这便是一个强烈的危险信号。此外,求职者可以利用互联网工具,通过“国家企业信用信息公示系统”查询中介的工商注册信息,通过当地人社局官网核实其人力资源服务许可证的有效性,甚至可以搜索该中介的口碑和评价,看看是否有其他求职者曝光过不良行为。这种多维度的背景调查,远比单纯相信几张证书来得更为可靠。

当求职流程进入实质性阶段,签订兼职合同注意事项便成为保护自身权益的最后一道,也是最重要的一道防线。无论是与中介签订的服务协议,还是与用人单位签订的劳动合同/劳务协议,都必须字斟句酌。合同中必须明确列出甲乙双方的全称、工作内容和地点、合同期限、工作时间和休息休假、劳动报酬(明确计算方式、支付时间和支付方式)、社会保险(如果是劳动关系)、以及合同的变更、解除、终止条件等核心条款。对于兼职而言,尤其要关注薪酬结算周期,是日结、周结还是月结,以及是否存在试用期和试用期工资。要警惕任何“口头承诺”,所有重要的约定,比如中介承诺的“包上岗”、“高底薪”等,都必须白纸黑字写入合同或补充协议中。对于合同中不理解的条款,一定要当场提出并要求解释清楚,切勿在稀里糊涂的情况下签字。签字前,务必确认合同甲方是否与面试或沟通中的用人单位主体一致,防止被“第三方”或空壳公司套入合同陷阱。保留好合同原件以及所有缴费凭证(如果存在合理费用)、沟通记录,这些都是未来可能发生纠纷时的关键证据。

求职市场的复杂性在于,它永远伴随着信息不对称和机会主义的阴影。中介行业作为连接供需的桥梁,其存在本身具有积极价值,能够提高匹配效率,降低求职成本。但行业的低门槛和高利润诱惑,也使其成为乱象高发区。从传统的街边“小黑板”,到如今包装精美的线上APP,骗局的形态在变,但其内核——利用求职者急于求成、信息闭塞的心理——从未改变。因此,求职者需要构建起自身的“防火墙”,这不仅仅是记住“三证”的名称,更是要内化一套理性的甄别方法论。这套方法论的核心,在于从被动接受信息,转向主动验证信息;从轻信口头许诺,转向依赖书面契约;从追求速成捷径,转向注重流程规范。每一次谨慎的询问,每一次对合同的审视,都是对自己劳动价值的尊重。最终,一个健康的求职环境,不仅需要监管的利剑高悬,更需要每一位市场参与者,特别是求职者自身,用理性和审慎投出信任的一票。