兼职中介风险有哪些?兼职人员如何有效规避?

在当下的就业环境中,兼职已成为许多人增加收入、积累社会经验的重要途径。然而,当求职者将目光投向看似高效便捷的兼职中介时,往往也踏入了一片充满未知风险的领域。中介机构作为信息桥梁,本应促进资源匹配,但部分不良中介却利用信息不对称,精心设计了一个又一个陷阱。理解这些风险的内在逻辑,并建立起一套行之有效的规避体系,是每一位兼职求职者,尤其是缺乏社会经验的大学生群体的必修课。

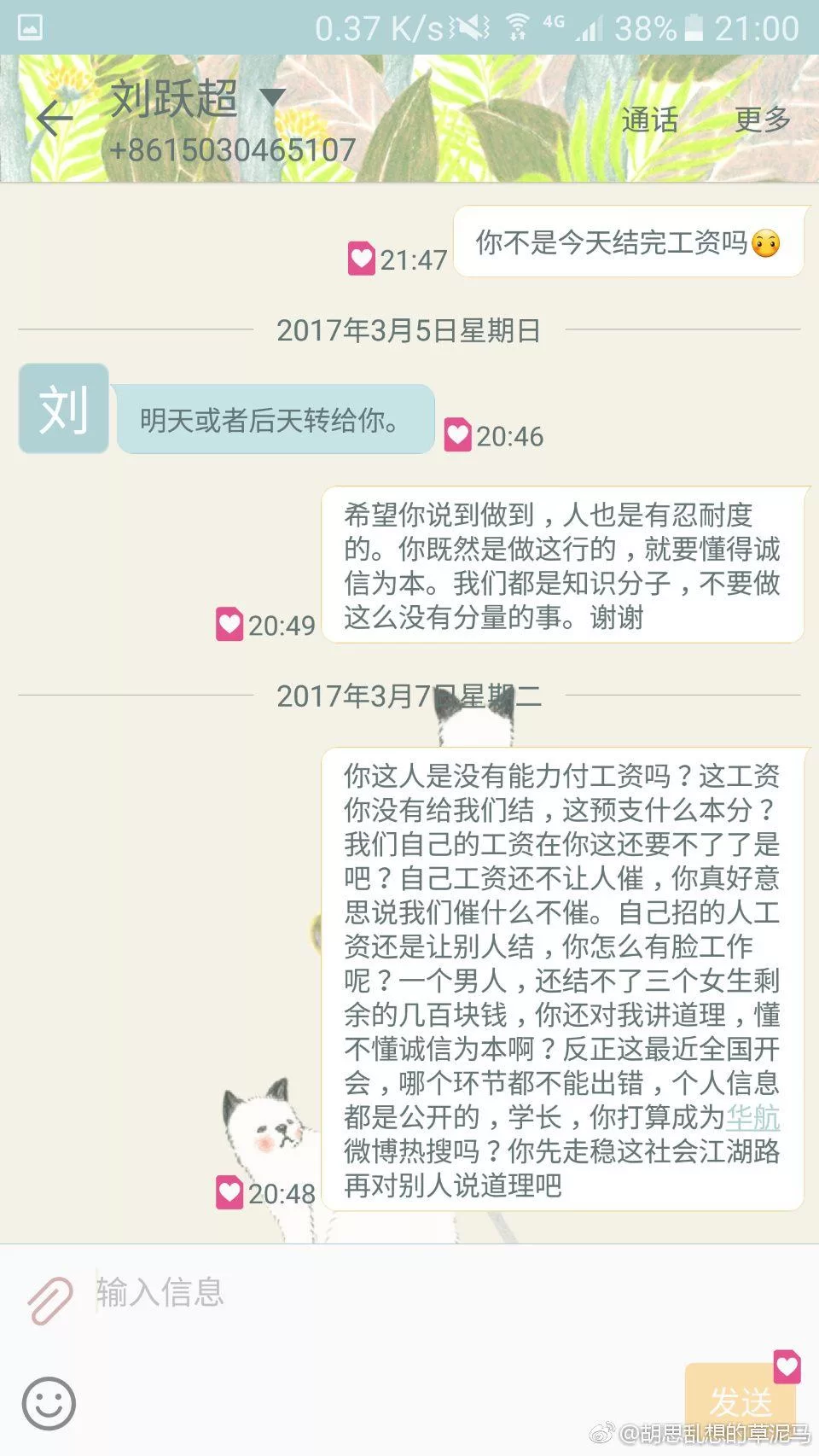

兼职中介的风险并非单一维度的欺诈,而是一个由信息、财务和法律风险交织而成的复杂网络。首当其冲的是信息欺诈风险,这是最普遍也最具迷惑性的陷阱。不良中介常常通过发布“高薪、轻松、日结”等极具诱惑力的虚假职位信息来吸引眼球。这些职位往往描述模糊,如“文员助理”、“活动推广员”,但当你上门咨询时,会发现实际情况与宣传大相径庭,要么是工作内容与描述不符,要么是岗位早已招满,中介的真实目的只是为了骗取你的“建档费”或“信息费”。更深层次的信息欺诈则涉及“刷单”、“打字员”等网络兼职骗局,中介在其中扮演了上游诈骗集团的“猎头”角色,将求职者引向精心设计的网络赌博或诈骗平台。

紧随其后的是财务勒索风险,这是求职者最直接、最痛恨的陷阱。其核心在于以各种名目在求职者入职前收取费用。最常见的有“押金”、“保证金”、“服装费”、“培训费”、“办卡费”等。中介通常会信誓旦旦地承诺这些费用在离职或工作满一定期限后会全额退还。然而,现实往往是,一旦你交了钱,就彻底失去了主动权。他们会以各种理由拖延退款,或在你要求退款时设置重重障碍,甚至直接失联。更有甚者,会以“介绍工作”为名,诱导你办理分期贷款购买高价培训课程或产品,让你在不知不觉中背负了债务。这里必须明确一个核心原则:任何要求提前缴费的行为都应被视为高危信号。根据我国《劳动合同法》第九条规定,用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。虽然中介机构不同于用人单位,但这一立法精神是甄别收费行为合法与否的重要圭臬。

第三重风险是个人信息泄露风险,这是一种隐蔽但危害深远的威胁。在注册中介信息时,求职者通常需要提供身份证号、家庭住址、电话号码、甚至银行账户等敏感信息。不规范的中介机构对客户信息的管理极为松懈,甚至会将这些信息打包出售给其他商业机构或诈骗团伙。一旦你的个人信息落入不法之徒手中,你将可能面临无尽的骚扰电话、短信,甚至被用于身份冒用、网络贷款等违法犯罪活动,后果不堪设想。这种风险在短期内不易察觉,但其潜在危害可能持续数年之久。

面对如此纷繁复杂的风险,兼职人员如何构建起自己的“防火墙”?规避风险的关键在于将被动防御转变为主动甄别,建立一套标准化的操作流程。第一步,事前尽职调查是基石。在与中介接触前,务必利用网络工具对其进行全面“背景审查”。查询该中介的工商注册信息,确认其是否具备合法的“人力资源服务许可证”和“营业执照”。查看其在各大社交平台、求职网站上的用户评价,特别是差评内容,往往能揭示其运作模式中的问题。一个正规、有口碑的中介,其线上痕迹通常是透明且正面的。

第二步,过程中的风险识别是核心。当你走进中介办公室或与其线上沟通时,需要保持高度的警惕性。注意观察其办公环境,是否正规、专业,还是仅有几张桌椅的“草台班子”。在沟通中,仔细聆听其对于职位的描述,凡是含糊其辞、过度承诺、回避具体工作细节的,都值得怀疑。如果中介不断催促你快速做决定,营造“岗位紧张、错过即无”的紧迫感,这是一种典型的施压战术,旨在让你无暇思考。最关键的一点,是坚决抵制任何形式的入职前付费。无论对方巧立何种名目,都要坚定拒绝,并直接离开。你的时间和尊严远比那几十上百元的“机会成本”宝贵。

第三步,法律与合同意识是保障。即便通过了前面的考验,在最终确定工作前,也必须要求与实际的用工单位签订书面劳动合同或兼职协议,而非仅仅与中介签订一份“介绍服务协议”。合同中必须明确工作内容、工作时间、薪酬标准、支付方式和周期。如果是通过中介派遣,要明确中介、用工单位和你三者之间的权利义务关系。所有费用的缴纳,都必须开具正式的、盖有公司公章的发票或收据,这是日后维权的重要凭证。对于大学生群体而言,学校通常设有就业指导中心或勤工助学办公室,这些官方渠道提供的兼职信息经过了初步筛选,安全性远高于社会上的中介机构,应作为首选。

规避兼职中介风险,本质上是一场信息博弈和认知较量。它要求求职者摒弃“走捷径”的幻想,用审慎和理性去武装自己。每一次成功的规避,不仅守护了你的财产安全,更是一次宝贵的社会实践。你学会的不仅仅是如何找一份兼职,更是如何在复杂的商业社会中洞察规则、识别风险、捍卫自身权益。这个过程本身,就是一份比任何薪水都更有价值的成长履历。当你可以从容地分析一个招聘信息的真伪,冷静地拒绝一个不合理的要求时,你便完成了从一个单纯的求职者到一个成熟的职场参与者的蜕变。