兼职为啥总问年龄要求,70岁能做兼职吗?

在浏览各类招聘信息时,“年龄要求:18-55周岁”这样的字眼,如同一道无形的墙,让许多身体硬朗、精神矍铄的老年人望而却步。这不禁让人心生疑问:兼职为何总与年龄挂钩?对于一个年届七旬、依旧渴望通过工作与社会保持连接、实现自我价值的老人来说,兼职的大门是否已经彻底关闭?答案并非绝对。要理解这个问题,我们需要深入探究其背后的商业逻辑、法律框架与社会观念,并在此基础上,为高龄求职者开辟一条切实可行的路径。

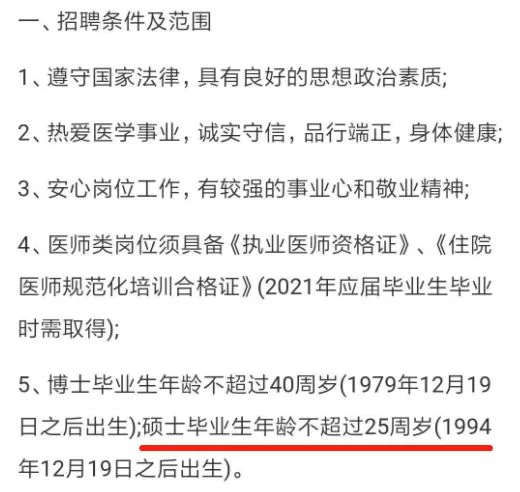

首先,用人单位设置年龄门槛,并非单纯的年龄歧视,其背后往往交织着复杂的现实考量。最核心的一点在于法律关系的界定与风险规避。根据我国现行劳动法律法规,劳动者达到法定退休年龄后,与用人单位建立的关系通常被认定为“劳务关系”,而非“劳动关系”。这意味着,一旦超过退休年龄,劳动者将不再受《劳动合同法》的全面保护,无法享受工伤保险、医疗保险等社会保险待遇。对于企业而言,雇佣高龄员工意味着潜在的法律风险显著增加。若在工作期间发生意外伤害,企业可能需要承担高额的民事赔偿责任。这种不可控的风险,使得许多企业,尤其是中小型企业,宁愿选择更年轻的劳动力,以简化用工管理、降低法律成本。因此,当我们看到“兼职年龄要求为何严格”时,其本质是企业在现行法律框架下的一种风险自保行为。

其次,健康与体能的普遍性担忧是另一大主因。尽管个体差异巨大,但从宏观概率上看,随着年龄增长,人体的精力、反应速度和抗压力会呈现下降趋势。许多兼职岗位,如餐饮服务、仓储物流、零售导购等,都需要一定的体能和较长时间的站立或行走。雇主会自然地担心高龄员工能否胜任岗位的体力要求,以及是否容易突发健康问题,从而影响工作的正常运营。此外,对于需要快速学习新技能、适应新系统的岗位,雇主也会潜意识地认为年轻人接受能力更强,培训成本更低。这种基于普遍认知的偏见,构成了高龄求职者面临的第二重障碍。

然而,将这些普遍性认知完全套用在每一个70岁的个体身上,显然是不公平且不准确的。现代医疗条件的改善和生活质量的提升,使得许多70岁的老人拥有着不亚于中年人的健康状态和旺盛精力。他们经验丰富、心态平和、责任心强,这些特质在特定岗位上反而转化为无与伦比的优势。那么,关键问题便来了:“70岁老人能做什么兼职?”答案在于精准定位,规避短板,发挥长处。高龄求职者不应再去与年轻人拼体力、拼速度,而应转向那些需要经验、智慧、耐心和亲和力的“蓝海”领域。

一个充满潜力的方向是社区服务与咨询类工作。例如,许多社区需要热心的长者担任调解员、政策宣传员或楼栋长。这些工作强度不高,但对人际沟通能力和社区熟悉度有较高要求,正是资深居民的强项。再比如,一些企业或机构愿意聘请有行业背景的退休专家担任顾问,为他们提供战略咨询、项目评估或新人指导。这种“退休后发挥价值的工作”不仅报酬优厚,更能让长者的智慧得以传承。此外,图书馆、博物馆、公园等公共场所的管理员、引导员岗位,工作环境安逸,节奏舒缓,也十分适合高龄者。

另一个广阔天地是兴趣技能变现。许多老人在退休后培养了书法、绘画、园艺、烹饪、手工艺等爱好。这些技能完全可以通过开办小型培训班、在社区活动中心授课、或通过网络平台销售作品的方式转化为收入。例如,一位擅长养花的老人,可以为社区或小型企业提供绿植养护服务;一位厨艺精湛的长者,可以制作特色美食进行线上销售。这类兼职将工作与乐趣融为一体,不仅带来了经济收益,更极大地丰富了精神生活。甚至,在数字时代,一些“轻量级”的线上兼职也向高龄者敞开大门,如简单的数据标注、音频转写、或是在社交媒体上分享人生经验、成为“银发网红”,这些都能在体力消耗小的情况下,实现与社会的连接。

当然,在寻找和从事兼职的过程中,高龄者必须具备自我保护意识。在签订任何协议前,务必明确这是“劳务协议”,并仔细阅读条款,特别是关于工作内容、报酬支付、工作时长以及意外伤害责任的划分。强烈建议主动要求或与雇主协商购买一份“意外伤害保险”,这是将风险降到最低的有效手段。同时,要对自己的身体状况有清晰的认知,选择力所能及的工作,切勿好高骛远。在求职时,应主动展示自己的优势,如“耐心细致”、“经验丰富”、“时间充裕”等,用真诚和实力打消雇主的顾虑。

年龄的刻度不应是束缚价值的枷锁,而是沉淀智慧的勋章。对于70岁的长者而言,寻找兼职的过程,更是一场重新发现自我、与社会温暖互动的旅程。这份追求,无关乎薪酬的多寡,而在于生命的厚度与热度的延续。它证明了,只要心怀热忱,找准定位,人生的任何一个阶段都可以绽放独特的光彩,为社会贡献不可替代的力量。