兼职书面合同有效吗?必须签订的情形有哪些?

在灵活用工日益普遍的今天,兼职书面合同的法律效力问题频繁成为争议焦点。许多人误以为兼职工作随意性强,无需正式合同的约束,这种观念潜藏着巨大的法律风险。根据中国《劳动合同法》的相关规定,劳动关系并非仅以全职或书面形式为唯一判断标准。一份兼职书面合同,无论形式繁简,只要其内容不违反法律、行政法规的强制性规定,且是双方真实意思的表示,即具备完全的法律效力。它不仅是明确双方权利义务的凭证,更是在发生纠纷时,维护自身合法权益最直接、最有力的证据。理解这一点,是每一位参与兼职活动的劳动者与用工方规避风险的第一步。

相较于口头协议,书面合同的价值在于其“白纸黑字”的确定性与可追溯性。口头兼职协议如风中之烛,看似便捷,却极易因记忆偏差、理解不一或当事人反悔而变得模糊不清,最终对簿公堂时往往陷入“公说公有理,婆说婆有理”的困境。书面合同则将工作内容、薪酬标准、支付周期、工作时间、保密义务、违约责任等关键要素固定下来,为双方的行为划定了清晰的边界。它预防了未来可能的误解与争端,将合作的起点建立在稳固的契约精神之上。对于兼职者而言,这是获得稳定报酬、保障工作条件、维护自身尊严的法律基石;对于用工方而言,这是规范管理、明确预期、防范商业秘密泄露与劳动争议的有效工具。因此,从风险管理的角度审视,签署一份书面合同的成本,远低于未来可能产生的诉讼成本与声誉损失。

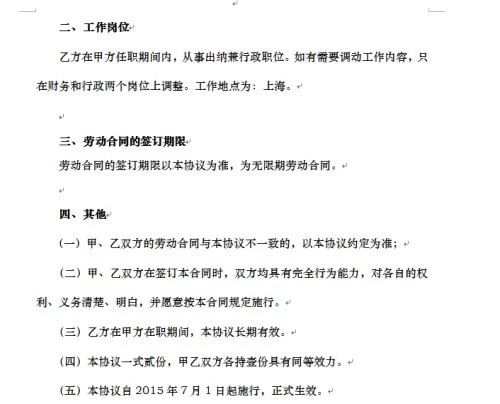

那么,在何种情形下,法律强制要求必须签订书面兼职合同呢?这个问题需要结合中国劳动法律体系中的“非全日制用工”概念来理解。法律规定,以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式,可以被界定为非全日制用工。对于这种典型的“兼职”,法律确实允许双方订立口头协议。然而,一旦兼职工作的时间和强度突破了上述界限,例如每周工作时间稳定超过24小时,那么这种用工关系在法律上就可能被认定为“标准劳动关系”。一旦被认定为标准劳动关系,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是法律设定的强制性罚则,其目的在于强制要求用人单位规范用工行为。因此,所谓“必须签订”的核心临界点,就在于工作时长是否超越了非全日制用工的法定上限。

除了工作时长这一硬性指标,还有一些特殊情形使得签订书面合同成为“事实上的必要”。首先,当兼职工作涉及核心技术、商业秘密或知识产权时,一份详尽的书面合同是保护用人单位无形资产的唯一可靠方式,其中的保密条款与知识产权归属条款至关重要。其次,对于以项目制、成果导向的兼职,如设计、编程、撰稿等,书面合同能够清晰界定交付标准、验收方式与报酬支付节点,避免因成果理解不一而产生的纠纷。再者,当兼职工作具有一定的人身危险性,例如涉及操作设备、户外作业等,合同中关于安全保障、责任划分的条款,是对双方,尤其是对劳动者生命健康权的重要保障。在这些复杂或高风险的兼职场景中,口头协议的脆弱性暴露无遗,书面合同的价值便凸显出来。

即便是在法律允许口头协议的非全日制用工中,为了保障自身权益,我们也强烈建议双方签订一份简明扼要的书面合同。一份合格的非全日制用工合同,其核心注意事项包括:明确计酬方式是按小时还是按任务,以及具体的小时报酬标准或任务单价;约定薪酬支付的周期与方式,法律要求支付周期最长不得超过15日;清晰界定工作时间的弹性范围,避免模糊的“随时待命”等表述;并就社会保险的缴纳问题进行约定,通常非全日制用工用人单位只需为其缴纳工伤保险,其他保险由劳动者自行缴纳,但此条款必须明确写入合同,以免未来产生争议。这份合同无需过于冗长复杂,但关键条款必须清晰、无歧义,它将成为双方最和谐的“备忘录”。

倘若已经身处“没签合同”的困境,是否就意味着维权无门?答案是否定的。法律上讲究“事实优先”,只要能够证明劳动关系的客观存在,劳动者的权益同样受到保护。在没有书面合同的情况下,收集和保留证据成为维权的重中之重。这些证据可以包括:工资支付凭证或记录(如银行转账流水,最好附有“工资”等备注)、盖有单位公章的工作证、服务证、招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录、考勤记录、同事的证人证言、工作往来的微信、钉钉聊天记录、工作邮件、工作成果交付记录等。形成一条完整的证据链,足以证明你为该单位提供了劳动并接受了其管理。在掌握证据的基础上,劳动者可首先尝试与用人单位协商解决;协商不成,可向当地劳动保障监察部门投诉举报;若调解无效,则应在劳动争议发生之日起一年内,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,通过法律途径追索应得的劳动报酬、赔偿金等。

一份兼职书面合同,远不止是冰冷的条款集合,它是劳动者与用工方之间信任的契约,是双方权益的清晰蓝图。在灵活性与自由度备受推崇的兼职领域,用一纸约定来锚定责任与期待,恰恰是对这份灵活性最坚实的守护。它让合作始于明确,行于规范,终于和谐,为每一位在多元化就业浪潮中探索的个人,提供了一份安心的保障与一份专业的尊严。