兼职人员工资不开票能直接入账和做工资表吗?

在企业的日常经营中,尤其是初创期和发展中的小微企业,聘用兼职人员已成为一种灵活用工的常见模式。随之而来的财税问题也常常困扰着管理者:支付给兼职人员的报酬,对方无法提供发票,这笔费用能直接入账吗?仅仅制作一张工资表就足够合规吗?答案是:不能简单地直接入账,工资表也并非唯一凭据,但存在一套完全合规的解决方案。 关键在于构建一条完整的、经得起税务机关核查的证据链,而非纠结于“发票”这一单一形式。

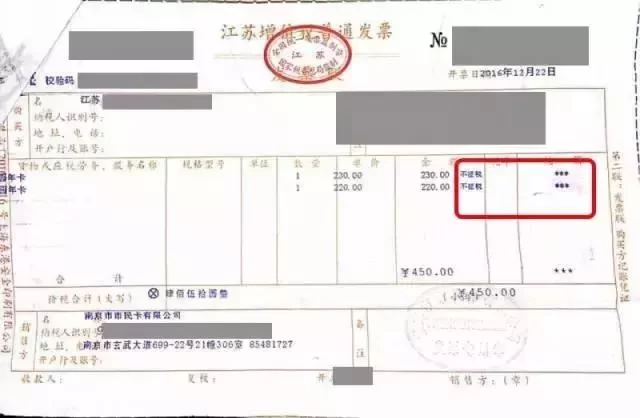

我们必须明确一个核心概念:根据国家税务总局发布的《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号),税前扣除凭证并不仅仅指发票。该文件明确规定,企业在境内发生的支出,属于增值税应税项目的,如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证。收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。这意味着,对于支付给个人的兼职报酬,发票并非唯一的、必需的“通行证”。

那么,如何构建这条合规的“证据链”呢?这需要从以下几个关键环节着手,形成一套环环相扣的文件体系。首先,兼职劳务合同或协议是基础。 这份文件明确了双方的法律关系(非雇佣关系,多为劳务合作关系)、工作内容、报酬标准、结算方式等。它证明了该项劳务交易的真实性与商业合理性,是整个费用支出的“顶层设计”。其次,详尽的工资表或劳务报酬结算单是核心。 这份表单必须具备足够的信息量,除了兼职人员的姓名、身份证号、银行卡号、联系方式等基本信息外,还应清晰列明服务期间、工作内容或成果、计价单位、数量、单价、应发金额、代扣代缴个税金额、实发金额等。最关键的一步是,必须由兼职人员本人亲笔签字确认,这是证明其真实收到该笔报酬的直接证据。最后,支付凭证是闭环。 企业通过对公账户将税后报酬直接转账至兼职人员个人银行卡,并保留好转账记录。这一系列内部凭证——合同、签字确认的结算单、银行回单——共同构成了强有力的证据组合,足以证明该项支出的真实性、关联性和合法性。

然而,仅仅是准备好这些书面材料,还并未触及财税处理的灵魂——个人所得税的代扣代缴。 这恰恰是许多企业主陷入的误区,认为只要不入“工资薪金”科目,按“劳务费”处理就可以不报税。这是极其危险的错误操作。无论兼职人员的报酬是以何种形式入账,支付方(即企业)都负有法定的代扣代缴个人所得税义务。这里的处理又涉及一个重要的区分:工资薪金所得与劳务报酬所得。如果兼职人员与企业之间存在实质性的雇佣管理关系,如固定的上下班时间、接受公司规章制度约束等,其报酬可能被界定为“工资薪金”,适用累计预扣法计算个税。但更普遍的情况是,兼职人员提供的是独立的、非连续性的服务,应按“劳务报酬所得”进行税务处理。企业需要在每个月的征期内,通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报。申报成功后,系统会生成完税凭证。这张完税凭证,才是证明企业已履行纳税义务、该项支出可以在税前进行扣除的“王牌”证据,其效力远超其他任何内部凭证。

具体的兼职工资个税申报流程也并非遥不可及。企业财务人员首先需要在自然人电子税务局中采集兼职人员的身份证信息。然后,在“劳务报酬所得”模块中,填写其取得的收入金额。系统会自动根据预扣预缴税率表(如每次收入不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额)计算出应代扣的税额。完成申报并缴款后,整个代扣代缴流程即告完成。这个过程不仅履行了法律义务,更是将企业的支付行为“阳光化”,使其完全处于税务合规的框架之内。对于小微企业兼职用工合规操作而言,建立并严格执行这一流程,是规避未来税务稽查风险的根本保障。

试想一下,如果企业仅仅制作了一张工资表便直接入账,而未进行个税申报。当面临税务稽查时,税务机关会要求企业提供该项支出的完税凭证。届时,企业无法提供,那么这笔费用将被认定为不合规的支出,需要进行纳税调增,补缴企业所得税,并可能因此产生滞纳金和罚款。其后果远比当初代扣代缴的税款要严重得多。因此,合规操作看似增加了一时的工作量,实则是为企业长远发展清除了最大的“财税地雷”。与其事后耗费大量精力去应对稽查、进行补救,不如事前就将规范的操作流程内化为日常管理的一部分。

最终,处理兼职人员薪酬的思路,需要从“如何要一张发票”的僵化思维,转变为“如何构建一条无懈可击的合规证据链”的系统思维。这条链条由法律协议、过程记录、支付轨迹和纳税凭证四个关键环节构成。当一个企业能够清晰、完整地展示出这全貌时,是否持有传统意义上的发票,已不再是决定费用能否入账的核心要素。这不仅是满足税法要求的被动之举,更是提升企业内部管理水平、迈向现代化、精细化治理的主动跨越。财税的稳健,永远是企业行稳致远的压舱石。