兼职人员需缴纳社保吗?单位不给缴违法不违法?

许多人在寻找兼职机会时,心中都有一个挥之不去的疑问:这份工作,公司到底要不要给我交社保?如果对方明确表示不缴纳,这究竟是不是违法行为?这个问题看似简单,实则牵涉到中国劳动法律体系中一个至关重要的区分——全日制用工与非全日制用工。答案并非一刀切的“是”或“否”,而是取决于你所从事的“兼职”在法律上是如何被定义的。要厘清其中的权责与边界,我们必须深入到法律条文的肌理之中,探寻其背后的立法逻辑与实践应用。

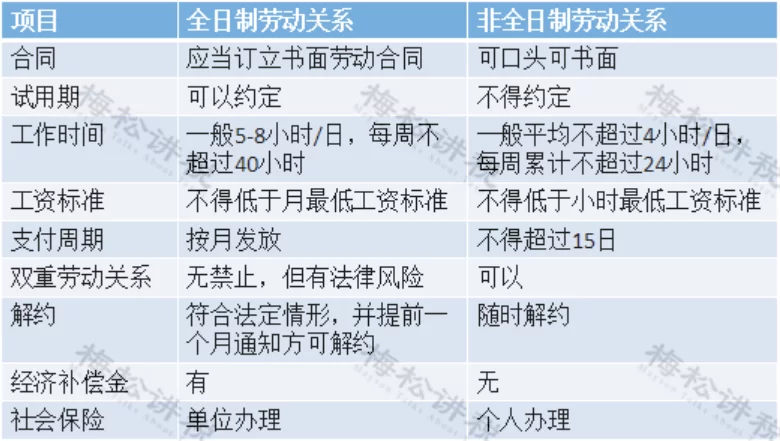

首先,我们需要明确一个核心概念:法律意义上的“兼职”,通常指的是“非全日制用工”。根据我国《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这一定义是判断社保缴纳义务的根本准绳。在这种标准的非全日制用工关系下,用人单位的社保缴纳义务与全日制用工有着本质区别。法律规定,用人单位必须为非全日制劳动者缴纳工伤保险。这是底线,是不可协商的强制性义务,旨在为劳动者提供最基本的工作风险保障。然而,对于养老、医疗、失业、生育这四项保险,法律则没有强制规定用人单位必须缴纳。通常情况下,这部分社保需要劳动者以“灵活就业人员”的身份,自行前往户籍所在地或居住地的社保经办机构办理并缴纳。这便是非全日制用工社保规定的核心所在,它赋予了用工方更大的灵活性,同时也将一部分社保责任转移给了劳动者个人。

那么,这是否意味着所有名为“兼职”的工作,用人单位都可以只缴工伤险而高枕无忧了呢?答案显然是否定的。现实中,大量存在着“披着兼职外衣的全日制用工”现象。一些企业为了规避用人成本,将明明符合全日制用工特征的工作岗位,通过签订“兼职协议”、“劳务协议”等方式,伪装成非全日制用工。判断一个岗位究竟是“兼职”还是“全职”,绝不能仅凭一纸合同的名称,而应回归到劳动关系的实质中去考察。如果你每天的工作时间远超四小时,每周累计工作时间轻松突破二十四小时,甚至与正式员工一样需要遵守严格的考勤制度、接受统一的管理和调度,那么,即便合同上写的是“兼职”,在法律上也很可能被认定为事实上的全日制劳动关系。一旦被认定为全日制用工,用人单位就必须为你足额缴纳包括养老、医疗、失业、工伤、生育在内的全部五险。此时,公司不给兼职交社保违法吗的答案便不言而喻——这种行为是明确的违法行为,劳动者完全有权主张自己的合法权益。

当发现自己的社保权益受到侵害时,许多兼职者往往感到茫然无助,不知兼职不给交社保怎么办。面对这种情况,切忌自认倒霉。维权的第一步,也是最关键的一步,是固定证据。你需要尽可能收集能够证明你与用人单位存在劳动关系以及实际工作时长的材料。这包括但不限于:盖章的兼职合同或协议、工资条或银行流水(注意看备注是否为“工资”)、工作证、门禁卡、考勤记录(如打卡截图)、工作安排的微信或邮件沟通记录、同事的证言等。证据链越完整,维权之路就越顺畅。在掌握充分证据后,可以先尝试与用人单位进行理性沟通,明确指出其行为可能涉嫌违法,并要求其补缴社保。若沟通无效,则应果断采取法律行动。你可以向用人单位所在地的劳动监察大队进行投诉举报,由行政部门介入调查并责令其整改。更为正式的途径是申请劳动仲裁,这是解决劳动争议的主要法律程序。需要注意的是,劳动仲裁通常有一年的时效限制,从你知道或应当知道权利被侵害之日起计算,因此切勿拖延。

随着新业态的兴起,灵活用工社保缴纳区别成为一个愈发重要的话题。除了典型的非全日制兼职,还存在大量的平台从业者、自由职业者、独立承包商等。这些新型就业形态下的社保问题更为复杂。对于平台与从业者之间究竟构成劳动关系还是民事合作关系,司法实践中仍在不断探索和明确。如果被认定为民事合作关系,那么平台自然没有为从业者缴纳社保的义务。这种情况下,从业者更需要强化自我保障意识,主动了解并参与以个人身份缴纳的社保体系。例如,许多城市已经放开了灵活就业人员的参保户籍限制,允许外地户籍者就地参加职工基本养老和医疗保险。这为广大的灵活就业者提供了重要的制度保障。因此,对于每一位身处多元化就业市场中的劳动者而言,理解不同用工形态下的社保规则,不仅是维护自身权益的需要,更是进行长远职业规划和人生风险管理的基础。

社保问题,看似是兼职与全职之间的一纸之隔,实则映射出劳动者权益保障的深度与广度。它考验着企业的合规意识与社会责任,也检验着劳动者的法律素养与维权勇气。在法律框架内,非全日制用工的设计初衷是为了增加就业弹性,而非成为企业逃避责任的“避风港”。当“灵活”被滥用为“随意”,法律的刚性就必须彰显。理解规则,是保护自己的第一步;拿起法律武器,则是捍卫尊严的坚实后盾。在日益多元的就业形态下,每一位劳动者都应成为自身权益的第一责任人,用知识武装头脑,让法律的阳光照亮每一个奋斗的角落。