兼职副主任要人大批准,居委会能直接任命吗?

首先,必须明确居民委员会的法律定性。根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》第二条的规定,居民委员会是“居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织”。这个定义包含了两个关键信息:其一,它的性质是“自治组织”,而非一级国家行政机关或其派出机构;其二,它的权力基础来源于“居民”,即通过民主选举和居民的共同授权而产生和运作。这从根本上决定了居委会的人事权,特别是其主要成员的任免权,最终掌握在全体居民手中,而非其内部或上级行政机关。任何绕过居民民主程序的任命行为,都是对“基层群众性自治”这一法定原则的侵蚀。

其次,我们来解构“兼职副主任要人大批准”这一说法的内涵。通常情况下,人民代表大会(人大)作为国家权力机关,其批准权限主要针对的是由其选举或决定的国家机关工作人员,例如政府组成人员、监察委员会主任、法院院长、检察院检察长等。居委会作为自治组织,其成员的产生并不在人大的法定职权范围内。那么,为何会出现“人大批准”的说法呢?这可能源于一种特殊情况的误读或混同。例如,在某些特定功能区或重大项目中,可能会由政府相关部门委派一名人员担任社区内的某个协调性、联络性的“兼职”职务,以加强政社联动。这名人员的委派程序如果涉及政府层面,可能会需要报请同级政府分管领导或机构编制部门核准,在极端或特殊情况下,甚至可能需要向人大常委会备案或报告,但这与居委会内部选举产生的“副主任”是完全不同的两个概念。将这两种身份混淆,是导致“居委会能否直接任命”这一疑问的根源。标准的居委会副主任,其产生依据是《社区居民委员会选举办法》,必须通过法定选举程序,而非任何形式的任命。

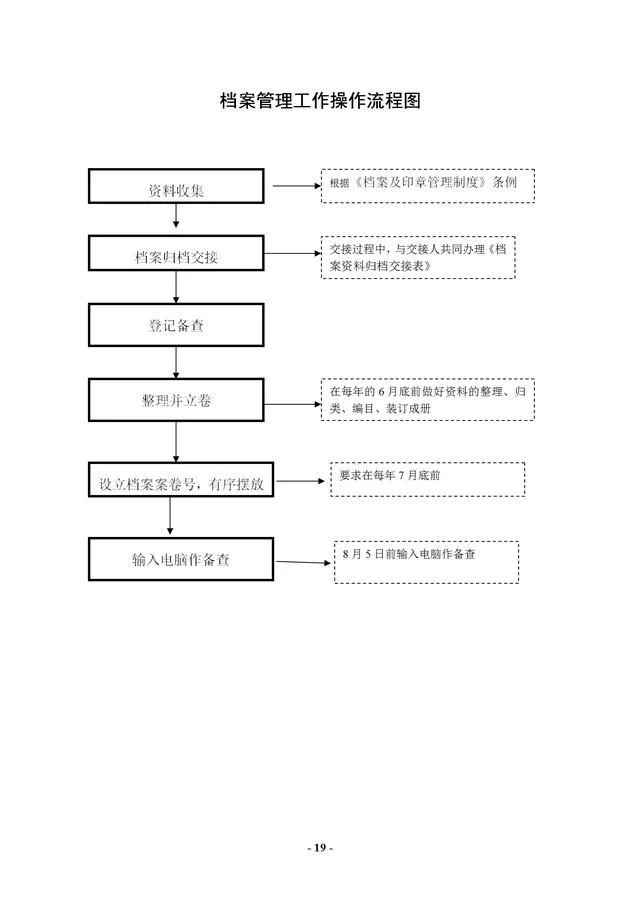

接下来,我们梳理一下合法的居委会副主任任命流程。这里的“任命”实际上是“选举产生”的通俗说法。一个完整的流程通常包括以下几个环节:一是选举机构的成立,即在街道办事处的指导下,成立社区居民选举委员会;二是选民登记,明确本社区有选举权的居民范围;三是候选人提名,通常由居民十人以上联合提名或选举委员会提名,并经由选举委员会资格审查后确定正式候选人名单;四是组织投票选举,召开选举大会,设立秘密写票处,由过半数有选举权的居民参加投票,选举有效,获得参加投票的居民的过半数选票,始得当选;五是公布结果并报备,选举结果由选举委员会公布后,报所在地的区、县人民政府民政部门和街道办事处备案。整个流程的核心是“民主选举”,街道办事处在其中扮演的是“指导”角色,确保选举的公正、合法、有序,而非“领导”或“决定”角色。

这种街道办事处指导居委会的关系模式,是理解基层治理结构的关键。街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关,它对政府负责,代表政府对辖区内的行政事务进行管理。而居委会是自治组织,二者在法律上没有行政隶属关系。街道办事处的“指导”体现在政策传达、业务培训、监督选举合法性等方面,但不能干预属于居委会自治范围内的事务,尤其是人事安排。如果街道办事处越俎代庖,直接指令居委会任命某人,这同样是违法的。因此,一个需要人大批准(即便是在某种特殊情境下)的职位,其层级已经远超居委会的自治范畴,居委会自然无权染指其任命。这涉及到对基层自治组织人事权边界的清晰认知,即人事权的核心在于“民选”,而非“官派”。

最后,我们需要审视坚持这一法定程序的现实意义。严格遵循选举程序,不仅仅是为了形式上的合法,更是为了保障社区治理的根基。一个通过民主程序产生的居委会副主任,其权威性和公信力来自于居民的授权和认可,这有助于其在开展社区服务、调解邻里纠纷、组织社区活动时获得居民的支持与配合。反之,一个由外部力量“空降”或内部“黑箱操作”任命的副主任,即便能力再强,也难以真正融入社区,其工作推行必然阻力重重。程序正义是实体正义的保障,在社区这个最小的社会单元里,这一点体现得尤为真切。它塑造着居民的规则意识、民主素养和对社区的归属感。当法律的边界被模糊,当自治的原则被妥协,损害的不仅仅是个案的公正,更是整个基层社会治理体系的健康与活力。清晰地划分人大、政府、街道办事处与居委会的权责,让每一份权力都在法治的轨道上运行,才是提升社区治理现代化水平的必由之路。